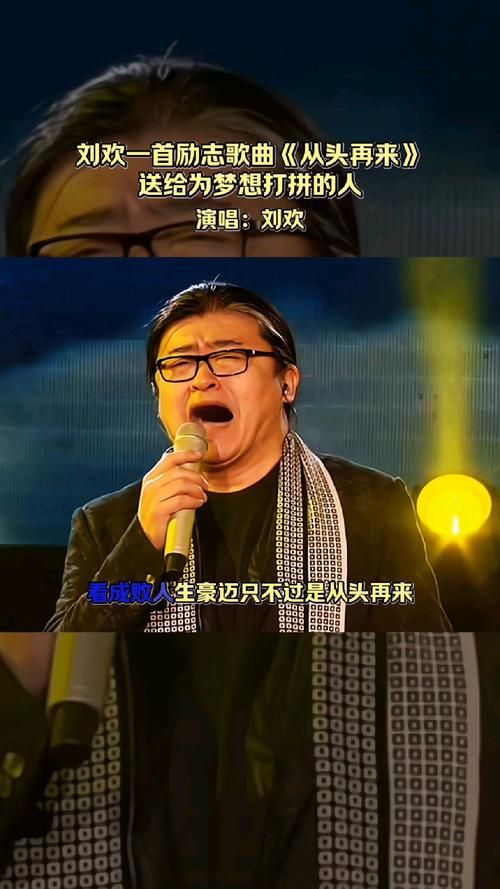

前几天整理老歌单,翻到从头再来时突然想起个画面:十几年前的音乐节目后台,有人撞见刘欢抱着练习鼓的手套问“这节奏对吗?”当时当笑谈,现在细品——原来早在很久很久以前,这个站在华语乐坛顶端的男人,就悄悄给自己埋下了“从头再来”的伏笔。

从“万人迷”到“鼓手学徒”:他到底在折腾什么?

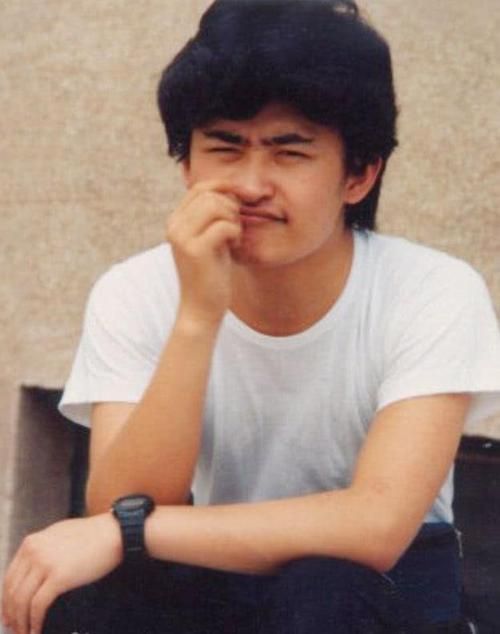

说起刘欢,大多数人脑子里蹦出来的关键词是“高亢”“经典”“导师”。弯弯的月亮的缠绵,好汉歌的豪迈,千万次的问的深情……这些旋律刻在一代人的DNA里,也让“刘欢”两个字成了“华语乐坛天花板”的代名词。但鲜少有人知道,这个开口就能“镇住场”的歌王,私下里却是个“什么都想试试”的音乐“杂食动物”。

早年间做音乐制作时,他就总琢磨着“别的乐器能不能为我的歌加分”。吉他、键盘摸得比歌手还溜,连口琴都曾在专辑里露过脸。直到有一次,给摇滚乐队做制作人,鼓手临时缺席,刘欢自告奋勇顶上。“就一个小过门,我想我总能敲个大概吧?”结果真上手才发现,看着鼓槌简单,到手却像两个不听话的“棒槌”——不是提前砸下,就是卡不准拍子。那天录音棚里,笑得最大声的是乐队主唱,最较劲的却是刘欢:“不行,这个节奏我得学会。”

后来真有人在他工作室见过套二手鼓。面积不大的房间里,沙发旁摆着鼓凳,角落里立着哑鼓垫,上面还贴着写着“切分节奏”“底鼓重音”的便签。“练鼓比唱歌累多了,”刘欢在采访里曾笑叹,“唱歌气顺就行,打鼓你得让四肢都听脑子指挥,有时候左手和右手还‘打架’。”可就是架不住喜欢——“音乐就像个挖不完的宝库,每多学一样东西,就好像多了一把打开新世界大门的钥匙。”

从头再来不是口号,是他人生的BGM

很多人对从头再来这首歌有特殊感情,当年央视播出时,它曾给无数下岗职工带去重新站起的勇气。但或许很少有人想过,这首歌的“精神内核”,其实早就刻在了刘欢的骨子里。

40岁那年,他放下国内的事业,去美国学了一年电子音乐。那时候他已经是中国乐坛的顶流,却愿意像个普通学生一样,抱着笔记本熬夜研究编曲软件,上课时用蹩脚的英语和老师讨论“如何用电子音效模拟古筝的泛音”。“有人说我傻,‘都到这地位了还折腾啥?’”刘欢回忆时挑了挑眉,“但我觉得,真正的热爱,就是永远保持‘学徒心态’——学海无涯,不进则退,这和‘从头再来’有啥区别?”

更让人意外的是,他给歌手节目编曲时,曾偷偷把一段鼓solo写进千万次的问。当时导演组都劝他“这首歌大家认的是你的嗓子,加鼓会不会太吵?”但他坚持:“时代在变,音乐也得有新生命。我想让老歌‘活’起来,就得敢给它‘动手术’。”结果那场播出后,热搜上全是“刘欢的鼓点太戳了”“原来老歌还能这么玩”。

鼓槌比话筒轻,却藏着音乐人的“笨拙”与“真诚”

去年底,有粉丝晒出在音乐节后台偶遇刘欢的照片:没穿演出服,就套着件卫衣,头发有点乱,正蹲在鼓组旁跟年轻鼓手聊天,手里还比划着刚打的节奏。照片配文:“他眼里有光,像个拿到新玩具的孩子。”

其实仔细想想,刘欢的“跨界”从来不是蹭热度,更不是为了“人设”。他唱歌时总说“要让旋律讲故事”,打鼓时却说“要让节奏心跳起来”——本质上,这都是对音乐最纯粹的敬畏。就像他常跟学生说的:“别把技术当本事,能让音乐直击人心的,永远是愿意‘低头’学习的态度。”

现在再听从头再来,突然觉得这首歌像为他量身定做。他曾站在聚光灯的最中央,也愿意为了爱好躲在角落练鼓;他曾创下无数 records,也敢推倒一切重新出发。毕竟对真正的热爱来说,“从零开始”不是妥协,而是另一种形式的“不负”。

所以下次再有人说“刘欢咋去打鼓了”,或许可以笑着反问:“歌王就不能是个‘鼓手学徒’吗?毕竟能让音乐开心的‘从头再来’,什么时候都不晚啊。”