要说中国歌坛谁最“不愁回头客”,刘欢得算一个。

可这位曾用好汉歌吼出梁山好汉豪情、用千万次的问唱出北京人在纽约沧桑的“歌坛常青树”,最近三年却悄无声息——除了偶尔在旧综艺片段里看到他标志性的宽边帽和日渐圆润的脸庞,几乎听不到他的新消息。

直到上个月,有网友在短视频平台翻出他2012年春晚唱的绿叶对根的情意,评论区突然炸了:“现在听还是忍不住流泪,这声音太有故事了”“刘老师怎么不唱歌了?真的想听他再开一次演唱会”“当年听好汉歌还是磁带,现在都流媒体了,他倒是回来啊!”

就连年轻人都开始跟着刷:“谁懂啊?我妈说这是她年轻时的偶像,现在我居然也开始循环了。” 一时间,“刘欢 你快回来”成了社交平台的热搜,不是他官宣了什么新动静,而是千万人的“集体想念”再也藏不住了。

好汉歌火了27年,为什么我们还在等一句“你快回来”?

为什么是刘欢?为什么是现在?

要回答这个问题,得回到30年前。

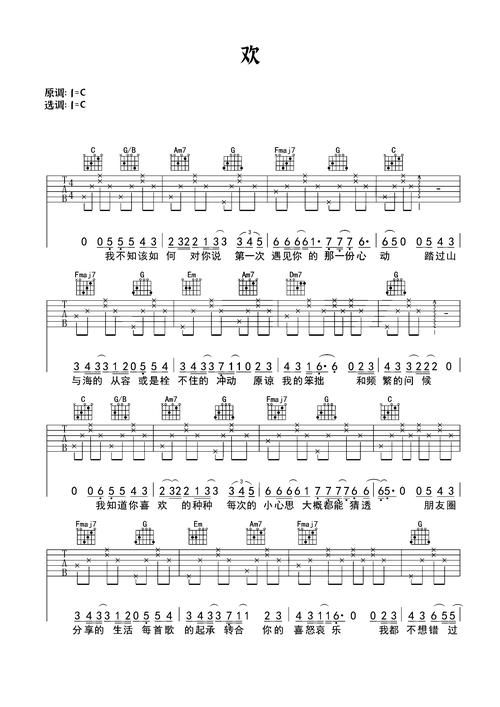

1997年,电视剧水浒传主题曲选角,导演找到刘欢,他抱着吉他哼了几句“大河向东流啊,天上的参星北斗啊”,当场定下基调。后来这首歌火遍大江南北,连卖菜的大妈都会哼“路见不平一声吼,该出手时就出手”,但没人能唱出刘欢嗓子里的“糙”与“柔”——那不是简单的嘶吼,是把108将的江湖气、百姓对正义的期待,全揉进四三拍的节奏里。

他教过的“徒弟”里,那英说他“永远把歌当作品,不糊弄”;孙楠说他一句“别唱得太满,留点气韵就够了”;就连素人歌手在他面前,都紧张得不敢大口喘气。可就是这么一位“严师”,会在录中国好声音时,给淘汰学员擦眼泪;会在学生翻车时,默默拿过话筒补唱一段。

“当年学音乐,老师总说‘刘欢的咬字,每个字都像在讲故事’。”95后音乐人小林说,“现在很多歌技巧拉满了,就是少了那股‘劲儿’。” 那股劲儿,是刘欢唱歌时总微微皱起的眉头,是唱到高音时脖子上的青筋,是唱完鞠躬时帽檐压不住的笑意——那是把“真”当成本事的时代。

他不是“消失了”,只是把话筒换成了讲台

很多人不知道,这几年刘欢其实没“闲着”。

自从2019年身体亮红灯(突发心肌炎、听力下降),他几乎退出了所有商演和综艺,连最爱的大型音乐节目都推了。“医生说再累下去,可能这辈子都唱不了歌了。”他在一次采访里轻描淡写地提过一句。

但他没离开音乐。

有天翻到他朋友圈的动态:在工作室里戴着老花镜改谱子,配文“给学生们写首合唱,得让他们觉得有意思”。据说他现在带的研究生,每人都要交“作业”——不仅要唱得准,还得能讲出这首歌背后的文化。有学生晒过课堂笔记:刘欢讲茉莉花如何从江南小调变成“中国符号”,讲鸿雁里蒙古族长调的呼吸节奏,讲“写歌就像盖房子,梁柱要稳,砖瓦要实”。

“以前总觉得他是‘大师’,现在才发现他就是个‘老顽童’。” 他的学生说,“他会为了一个和弦和90后学生争论到半夜,也会突然放下谱子,给我们讲80年代在胡同里听摇滚的故事。” 有人劝他:“刘老师,您别这么拼了。”他摆摆手:“教年轻人,算是我这辈子的‘返场’吧。”

我们等的,不只是一个歌手,是一个时代的“不妥协”

为什么“刘欢 你快回来”能戳中这么多人?

或许因为我们等的,不只是一个48岁就封神、60岁还能唱高音的歌手,更是一个“宁愿十年磨一剑,也不为一时红”的符号。

在这个“流量为王”“速食为王”的时代,刘欢的“慢”显得格格不入:他不会为了热度在短视频里翻唱网红歌,不会上综艺卖惨博同情,甚至很少发朋友圈。可偏偏就是这样的“不合时宜”,让我们突然想起——原来曾经有这么多人,把“好好唱歌”当成一辈子的事。

有网友说:“每次觉得撑不下去,就听听刘欢的从头再来,那声音像有股劲儿,让你想‘再试试’。” 确实,从弯弯的月亮到相约一九九八,从凤凰于飞到少年壮志不言愁,他的歌里没有无病呻吟,只有对生活最朴素的热爱、对音乐最执着的坚守。

最近有人在音乐节后台“偶遇”他,说他戴着帽子坐在角落听年轻人演出,嘴角带着笑。也有粉丝守在他家楼下,不是为了要签名,只是想送一杯热茶,说:“刘老师,您嗓子养好了,我们随时等您回来。”

你看,等待有时候不是奢求,而是一种默契:他知道我们想念他的声音,我们知道他从未离开音乐。

或许哪天,一顶熟悉的宽边帽会再次出现在舞台中央,他会笑着说:“好久不见,我回来了。”

而我们会跟着唱:“千万里,千万里,我一定要回到我的家。”

因为那不只是他的歌,也是我们的青春。

刘欢,你快回来——我们都在听,你唱的故事。