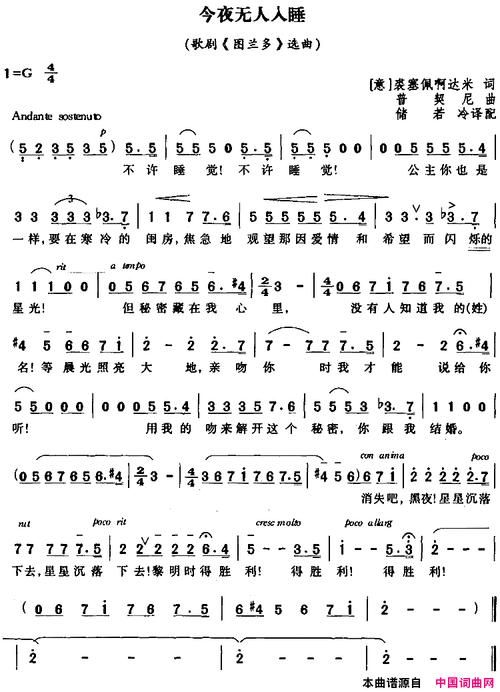

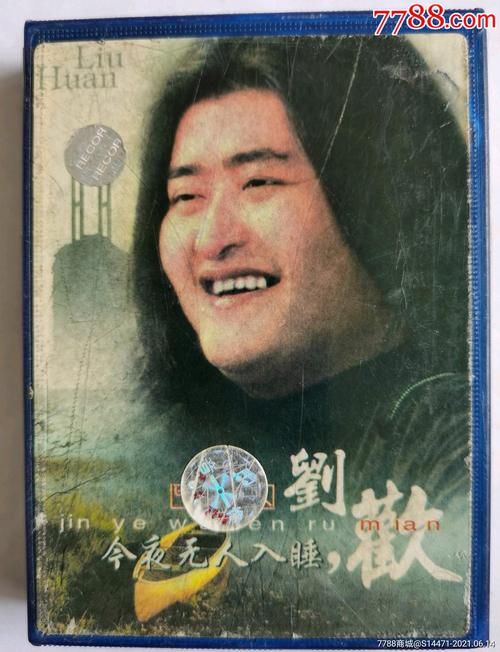

2008年北京奥运开幕式,当刘欢站在鸟巢中央,开口唱出“今夜无人入睡”的第一个音符时,全球数亿观众或许都没想到:这首来自普契尼歌剧图兰朵的意大利咏叹调,会被一位中国歌手唱成独属于东方的“声景”。14年过去,每当旋律响起,人们依然会想起那个声音——醇厚如陈酒,高亢如裂帛,更藏着一股“虽千万人吾往矣”的倔强。可为什么偏偏是他?为什么偏偏是这一版,能让不懂歌剧的人也跟着热泪盈眶?

从“小巷歌王”到世界舞台:他从来都“敢”唱不一样的

很多人对刘欢的印象,停留在好声音里那个戴着帽子的“导师”,或是弯弯的月亮里唱着“我的家就在岸上住”的青涩歌手。但很少有人知道,他的嗓子从一开始,就不是“循规蹈矩”的。

上世纪80年代,当国内还在流行“美声民族唱法”的严格框架时,刘欢已经在中央音乐学院里偷偷“搞融合”。他痴迷于西方古典的和声,也爱扒黑人灵魂乐的转音;既琢磨京剧老生的“脑后音”,也琢磨流行唱法的气声。同学说他“野路子”,老师叹他“不按常理出牌”,可他自己清楚:“好的音乐不该被标签困住,得让听的人觉得——这唱的是我,是身边的故事。”

这种“不按常理”,在他后来演唱的无数作品里都能找到影子:千万次的问里,他把美声的花腔揉进摇滚的嘶吼,唱出北京人在纽约里那份中西碰撞的迷茫与热血;好汉歌里,他用传统民歌曲调的叙事感,把108条好汉的豪情唱得直击人心。直到2008年,当张艺谋为奥运开幕式选“压轴咏叹调”时,所有人第一反应是“找国际巨星”,但刘欢却说:“让我试试,我不按歌剧原词唱,加几句中文,看看能不能让图兰朵的故事里,长出中国人的‘气’。”

“今夜无人入睡”的中国密码:原来震撼从不是“飙高音”

很多人第一次听刘欢版今夜无人入睡,都会被那段“连续高音”震撼到——不是金属般的尖锐,而像一把淬火的剑,带着沉甸甸的力道,从胸腔里“破”出来。可刘欢自己却说:“真正打动人的,从来不是音高,是藏在音里的‘情绪线’。”

原版的今夜无人入睡,讲的是卡拉夫王子对爱情的赌注,带着傲慢与期盼;但刘欢的演绎,却把“赌注”换成了“坚守”。他在词里偷偷加了“爱”的注脚——当唱到“黑暗will cover my face”时,他不是退缩,反而把声音压得更低,像夜风低语,又像战士藏起锋芒;到了“我的爱will shine through the night”,高音突然扬起,不是炫耀,而是带着一种“就算全世界黑暗,我也要把光给你”的笃定。更绝的是,他在高潮处的那个颤音,不是技巧的堆砌,像极了中国人提笔写字时的“回锋”——藏了收,收了放,把西方歌剧的“直给”,变成了东方美学的“留白”。

后来有乐评人说:“刘欢的高音,像中国山水画里的‘远山’,看着近,其实藏着千层山。你以为他只是在唱旋律,其实他在讲‘等待’——等一个黎明,等一个承诺,等一个属于东方的声音被世界听懂。”

从奥运到现在:他让我们知道,“经典”从来不是重复

14年过去,刘欢很少再唱完整的今夜无人入睡。去年在某次公益晚会上,他只唱了最后一句“黎明将带来胜利”,声音比当年沙哑了许多,可台下观众还是集体起立——那声音里,少了技巧的锋芒,多了岁月的沉淀。

有人问他:“为什么不唱了?”他说:“经典不是用来反复复制的,是用来给后人‘搭梯子’的。当年我在奥运唱那个版本,是想告诉年轻人:别被所谓的‘标准’困住,你有权让世界听到你的声音。”现在看,他的“搭梯子”早已超越音乐——从中国好声音里发掘有故事的素人,到为年轻音乐人争取创作空间,他总在说:“我这一代人,该做的不是‘立标杆’,是‘开门’,让更多声音能走进来。”

或许这就是今夜无人入睡能成为“刻进DNA的旋律”的真正原因——它从来不是刘欢一个人的“高光时刻”,而是中国人骨子里的浪漫与坚守:敢在世界的舞台上,唱自己的调子;敢在黑暗的夜里,等自己的黎明。当旋律再次响起,你听到的,或许不只是刘欢的声音,更是每一个在生活中“不愿入睡”的人,心里的那句:“明天,会更好。”