这两天刷娱乐圈新闻,总刷到同一个名字:人民日报。不是点评什么流量新剧,也不是谈票房黑马,而是把镜头对准了乐嘉和刘欢——一个以“直言”出圈的老炮,一个以“沉潜”立足的标杆。这组合挺有意思,一个像团火,一个像潭水,性格脾气截然不同,怎么就成了人民日报笔下“娱乐圈生态”的参照系?

先说说乐嘉。知道他的人,大多离不开非诚勿扰那个“敢说真话”的乐嘉。当年台上为了嘉宾婚恋观跟孟非抬杠,为了素人的真实感受跟其他导师争论,他从不藏着掖着,观众爱他这份“真”,也骂他这份“冲”。后来他去超级演说家当导师,对着选手也是刀刀见骨,“你的演讲毫无逻辑”“情绪到了,但内容没到位”,有人夸他“一针见血”,也有人骂他“情商低、不尊重人”。这些年,乐嘉没少因为“口无遮拦”上热搜,有人问他“为什么要这么直接?”他总说:“我是来帮人成长的,不是来当和事佬的。”

可这份“真”,到了聚光灯下,就成了双刃剑。比如早前直播时因为观点不同和网友互怼,被指“性格急躁”;综艺节目里为了节目效果放大争执,又被说“消费争议”。有意思的是,人民日报点评他时,没一味夸“真”,也没全盘否定“直”,而是说“公众人物的‘真’,不该是情绪的宣泄,而该是理性的坚守”。这话听着扎心,但细想确实——当“直言”变成“莽撞”,当“真实”没了边界,再热烈的个性,也容易失了分寸。

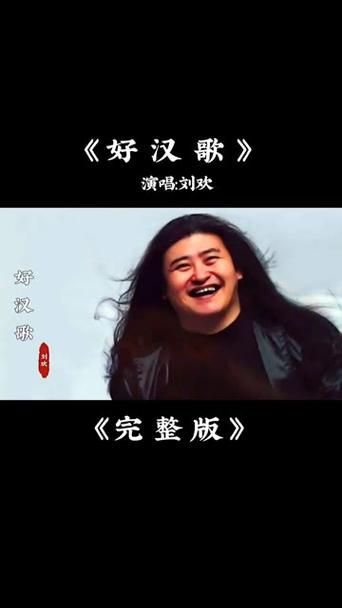

再聊聊刘欢。娱乐圈混了三十年,刘欢的名字几乎跟“零绯闻”画等号。人家不是没机会“整活”:上综艺时,会被网友调侃“发福的叔叔”“唱歌前要喝口水”,他也自嘲“年纪大了,代谢慢”;有人请他上短视频平台唱流行歌,他笑着说“我的歌你们年轻人可能不爱听,还是把好作品留给真正懂的人”。他活得像个“局外人”——不炒人设,不撕番位,连社交账号都很少发,永远专注在音乐本身:给北京人在纽约写千万次地问,给甄嬛传写凤凰于飞,那些歌过了十几年,现在听依旧觉得“有嚼头”。

人民日报说他“稳”,不是指“圆滑”,而是“对专业的敬畏,对初心的坚守”。记得有次采访,记者问他“现在音乐市场这么浮躁,你会不会焦虑?”他摆摆手:“焦虑什么?好作品是熬出来的,不是赶出来的。我一天写不出十首歌,但一首歌写十年,观众总能记住。”这种“稳”,不是不作为,而是在喧嚣里守着一方天地——就像他唱的歌,不追求一时的嗨,但能传得久。

现在问题来了:乐嘉的“真”和刘欢的“稳”,看起来南辕北辙,为什么会被放在一起说?细想才发现,这俩人其实藏着娱乐圈最稀缺的两样东西:一个是“敢说真话的勇气”,一个是“默默做事的定力”。只不过,乐嘉的“真”需要“理性”来制衡,不然就成了一地鸡毛;刘欢的“稳”需要“热忱”来支撑,不然就成了固步自封。人民日报拿他们当镜子,照的不是个人得失,而是整个行业的症结:现在的娱乐圈,是不是太缺“真实”了?是不是又太缺“专注”了?

这些年,我们见多了“人设崩塌”:台上“学霸”,台下代写论文;镜头前“宠粉”,背后恶语相向;营销“努力”,被发现作品全是拼凑。这些“假”背后,是流量裹挟下的急功近利。相比之下,乐嘉至少敢把“棱角”露出来,哪怕摔跟头,也是摔在明处;刘欢更是把“作品”扛在肩上,几十年如一日,硬是用实力证明了“时间是最好的滤镜”。

说到底,人民日报的点评,哪是只针对乐嘉和刘欢?它是在告诉所有公众人物:你可以个性张扬,但不能丢了底线;你可以沉默寡言,但不能忘了担当。娱乐圈是个名利场,但终究不是“名利坟场”——能走得远的,从来不是靠炒作和热搜,而是靠那份“对真心的尊重,对专业的执着”。

最后想问一句:当乐嘉在综艺里“口无遮拦”时,当刘欢在录音棚里“反复打磨”时,我们观众到底该追捧什么?是一时“爽感”,还是长久的“回味”?或许,答案早就写在那些传唱不老的歌里,写在那些敢说真话的棱角里了。