秋天刚到,风里就开始飘着桂花的甜香,农历九月初九的重阳节也跟着悄悄来了。按老规矩,这天要登高、赏菊,还得陪家里老人说说话——可说来也怪,提到重阳节,现在很多人脑子里跳出的,却可能是一句歌词、一个声音,甚至……刘欢那张总带着点“憨厚”的笑脸?

这事儿挺有意思。重阳节是咱们的传统敬老节,刘欢呢?是唱好汉歌吼出一代人热血的音乐人,是中国好声音里把“小众音乐”讲到大众心里的导师,也是头发渐白、调侃自己“发福是福气”的“老顽童”。这俩八竿子打不着的东西,怎么就凑一块儿了?

其实仔细想想,刘欢和重阳节,天生就该是一对的。

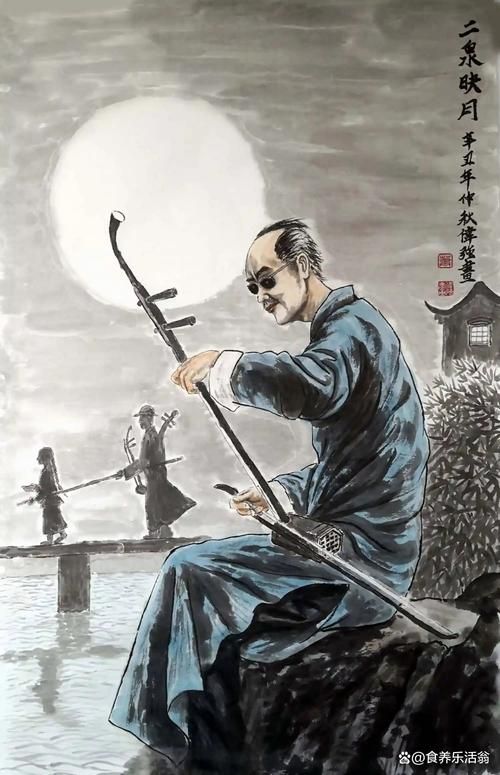

你看重阳节讲究“敬老”,敬的是啥?是岁月沉淀的智慧,是几十年如一日的坚持,是哪怕头发白了、背有点驼,眼里 still 有光的模样。刘欢不就是这样的“老榜样”吗?1987年,他凭少年壮志不言愁一鸣惊人,那时候多少人听着他的歌觉得“这声音里全是劲儿”;后来唱弯弯的月亮,又能把江南水乡的温柔唱进人心里;好汉歌更是不用多说,30年过去,KTV里有人吼一句“大河向东流”,底下准能跟着吼一嗓子——这声音,真就跟老酒似的,越陈越有味。

可他可不是光会唱歌的“老古板”。这几年大家看声生不息时光音乐会”,哪回不被他圈粉?记得时光音乐会里,他聊起年轻时的音乐梦,说当年为了写出好歌,能抱着吉他在胡同里转悠一下午,听大爷大妈聊天、听小贩吆喝;他给年轻歌手建议,从不说“你必须怎么怎么样”,总是笑眯眯地说“试试这样会不会更有意思?音乐嘛,开心最重要”。这种不端着、不藏私的劲儿,不就是重阳节里“敬”的那种“真”吗?对艺术的真,对人的真,对岁月的实诚。

更巧的是,刘欢这人,本身就带着“重阳节该有的样子”。他总说自己“老了”,可你看他采访聊音乐时眼睛发亮的样子,像个得了糖的孩子;他调侃自己“现在爬两层楼就喘”,转头就带着学生排练到深夜,嘴里还念叨“这代年轻人比我当初还有拼劲儿”。哪像个“老艺术家”?明明就是个心里揣着火、眼里装着爱的“大男孩”。这不就是咱们过重阳节想对长辈说的吗?“您可能走不动那么远了,但您心里那份热爱,永远年轻啊!”

还有他家里的事儿,也透着重阳节的“暖味”。他妻子——同样也是音乐人的卢璐,总在采访里说刘欢“像个老小孩”,会记得她爱吃哪家的糖炒栗子,会在她工作时悄悄泡杯热茶放在旁边。他对两个女儿的教育更是,从不“鸡娃”,反而带着她们听古典音乐、逛博物馆,告诉她们“慢慢来,找到自己喜欢的东西比什么都重要”。这种对家人的用心、对下一代的尊重,不就是重阳节“敬老爱幼”最直接的样子吗?

说到这儿,可能有人问:“重阳节那么多传统习俗,跟刘欢有啥关系?非得扯他?”你别说,还真有关系。重阳节要登高,寓意“步步高升”,刘欢这几十年的音乐路,不就是从默默无闻到“殿堂级”,一步一个脚印登上去的吗?重阳节要赏菊,菊花“傲霜开”,刘欢在音乐圈这么多年,不管流行怎么变,不管有多少“流量明星”,他始终守着对音乐的初心,不追风口、不炒人设,这不就跟菊花似的,熬得住岁月,稳得住风骨?

更别说,重阳节现在又多了个新名字——“老人节”,讲究的是“陪伴”。刘欢的陪伴,其实是给了几代人的。80后听他的歌长大,90后通过好声音”认识他,00后在综艺里爱上他的“幽默和通透”。他的声音,陪伴了太多人的青春,也陪着很多长辈度过了无数个“想家”的夜晚。这哪是简单的“唱歌”?这分明是用音乐当的“拐杖”,陪大家慢慢走过了岁月长河。

所以你看,刘欢和重阳节,哪是什么“偶遇”?这分明是两个“老伙计”的惺惺相惜。重阳节敬岁月,刘欢用岁月酿音乐;重阳节讲陪伴,刘欢用歌声陪大家过生活;重阳节要“敬老”,刘欢就用他的“真”“暖”“稳”,活成了大家心里那个“值得敬”的前辈。

马上就是重阳节了,不知道你会不会像往年一样,给家里打个电话,或者陪爸妈出门走走?如果可以,不妨放一首刘欢的歌吧。或许当弯弯的月亮的旋律飘起来时,你会突然懂:原来最好的“重阳祝福”,不是“长命百岁”,而是“愿我们都能像刘欢的歌里唱的那样,哪怕岁月漫长,眼里总有光,心里总有爱,活成自己喜欢的样子”。

毕竟,这世上的好缘分,不就是这样吗?像重阳节和刘欢,像岁月和真心,像我们和那些陪我们走过风风雨雨的“老声音”。你说对吧?