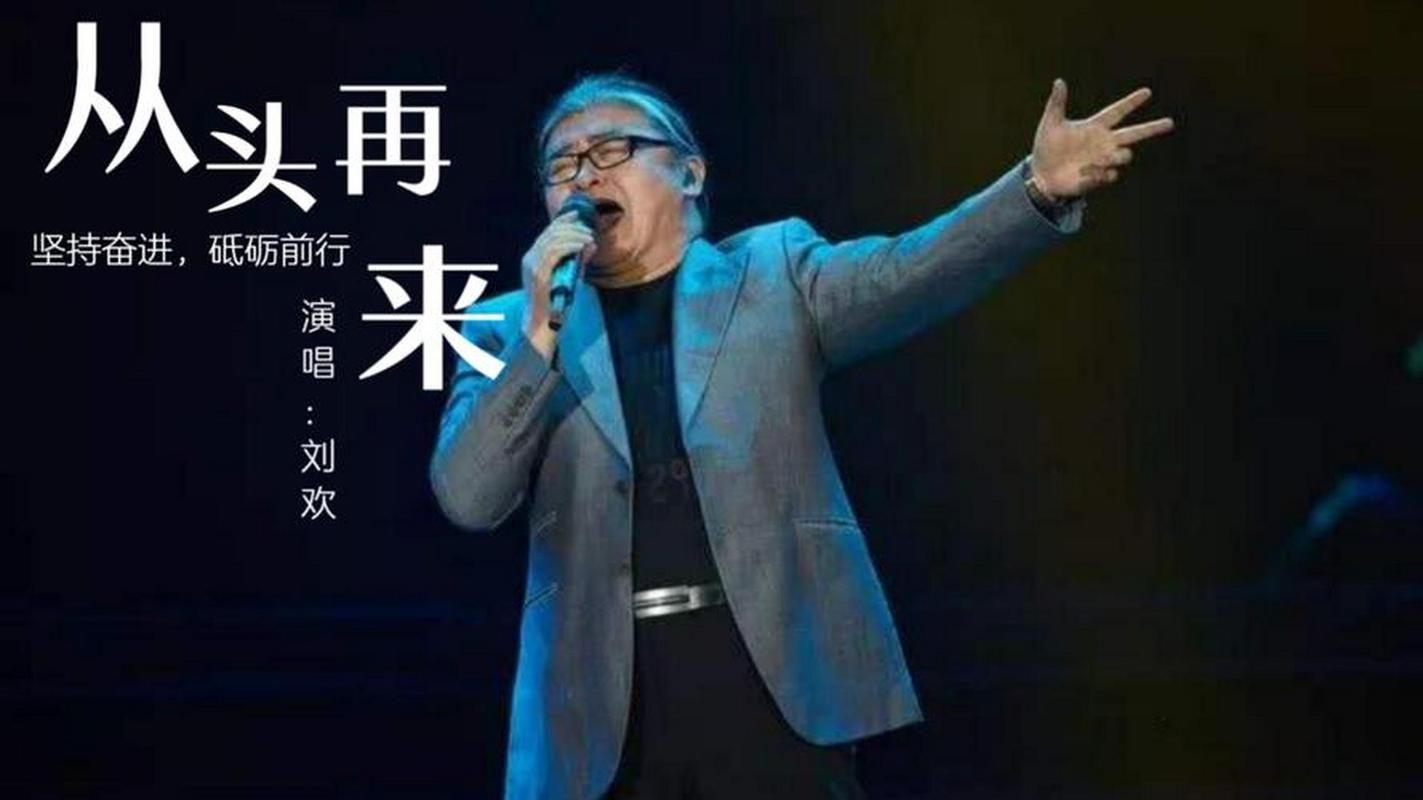

提到刘欢,你脑海里会浮现什么?是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是弯弯的月亮里温柔的吟唱,还是春晚舞台上那个幽默风趣、头发日渐稀却依旧魅力不减的“老艺术家”?但在这些耀眼的标签背后,还有一个鲜为人知的身份——他曾与“中国科学技术大学”这座科学殿堂有过一段不解之缘。这位用音乐征服几代人的歌者,究竟与这所以“科技报国”为底色的名校擦出了怎样的火花?今天,我们就来聊聊刘欢身上,那些“艺术与科学”交织的精彩故事。

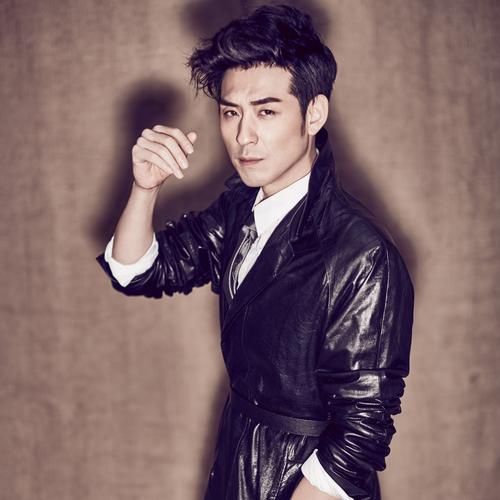

从校园琴房到学术殿堂:刘欢的“学霸”基因藏不住了

很多人不知道,刘欢的艺术之路,起点并非舞台,而是书桌。上世纪80年代,他还是一名北京国际政治学院(现对外经济贸易大学)的学生,却凭着一副好嗓子和对音乐的热爱,成了校园里的“风云人物”。但与此同时,他的“学霸”属性也藏不住——据说他当年专业课成绩优异,对哲学、历史更是如数家珍,这种对知识的深度痴迷,或许就是他后来在音乐创作中总能“玩出花样”的根源。

而真正让刘欢与“中国科学技术大学”产生交集的,是他对科技与艺术跨界融合的浓厚兴趣。早在上世纪90年代,中科大作为国内顶尖理工院校,已经开始关注“科技与人文”的交叉研究。刘欢在一次音乐创作分享中提到:“音乐是感性的艺术,但背后需要理性的逻辑支撑。比如声波的传播、和声的数学原理,甚至舞台声光电的技术运用,都离不开科学的力量。”这种观点,恰好与中科大“红专并进、理实交融”的校训不谋而合。

2010年前后,刘欢曾受邀参与中科大举办的“科学与艺术”主题活动,面对台下一群穿着白大褂的科研“大神”,他没有唱自己的代表作,而是弹着钢琴,现场分析起不同音乐流派背后的数学结构——比如古典主义的“黄金分割比例”,爵士乐的“即兴与算法”。有学生回忆:“刘欢老师聊音乐时,眼里有光,他突然让我们明白,科学不是冰冷的公式,艺术也不是飘渺的灵感,它们本质上是人类认识世界的两种不同方式,最终都指向对‘美’的追求。”

音乐与科学的“双向奔赴”:他用理性感性的“双重奏”打破刻板印象

说到刘欢,很多人会感叹:“他好像永远精力旺盛,既能唱得了千万次的问的高亢,也能讲得出百家讲坛的深度。”这种“跨界力”,或许正是源于他对科学与艺术的“双向奔赴”。

在中科大的一次演讲中,他曾提到创作好汉歌时的“科学实验”:为了找到最贴近梁山好汉性格的唱腔,他带着团队研究了不同方言的发音特点,用声学软件分析胸腔共鸣与鼻腔共鸣的比例,甚至跑到录音棚里,对比了民族唱法、美声唱法、摇滚唱法在不同频段的能量分布。“最后发现,那种带着粗粝感的‘不完美’共鸣,最符合歌曲里‘兄弟情义’的野性美。”他说,“你看,艺术创作哪有什么‘灵感突袭’?全是前期的理性分析,加上后期的感性释放。”

而中科大的科学家们,也从刘欢的音乐中获得了灵感。有位物理教授曾坦言:“以前总觉得音乐是‘玄学’,直到听了刘欢老师对音乐和声学的拆解,才发现我们研究量子纠缠的‘概率叠加’,竟然和音乐中的‘和弦叠加’有异曲同工之妙——都是在寻找复杂性中的和谐。”这种跨界的碰撞,让“科学与艺术”不再是两条平行线,而是相互成就的“合伙人”。

超越娱乐圈:刘欢用“长期主义”告诉我们,真正的“常青树”从不设边界

娱乐圈更新换代的速度有多快?热搜上的名字可能今天爆红、明天就消失。但刘欢,却能在歌坛屹立近40年,靠的从来不是“流量密码”,而是对知识和艺术的“死磕”。

他曾说:“我从来不把自己当成‘明星’,我只是个喜欢唱歌、也喜欢琢磨‘为什么唱歌会让人感动’的音乐研究者。”在中科大交流时,有学生问他:“刘欢老师,您现在还会像学生时代那样,每天花时间读书吗?”他笑着说:“当然!你不知道,最近我在研究人工智能作曲,虽然不懂编程,但得懂算法逻辑,不然怎么判断机器写的歌有没有‘灵魂’?”

这种“活到老学到老”的态度,或许就是他给中科大学子最好的礼物——真正的成长,从来不是固守一隅,而是保持好奇心,敢于在自己熟悉的领域里“跨界”,在科学与艺术的交汇处,找到属于自己的“新大陆”。

写在最后:当艺术遇上科学,会碰撞出怎样的未来?

从弯弯的月亮的温柔,到好汉歌的豪迈,再到用科学思维解构音乐创作,刘欢用他的亲身经历告诉我们:艺术与科学,从来不是“文理对立”的两极,而是人类探索世界的“左膀右臂”。

如今,当我们再次提起“中国科学技术大学 刘欢”这两个关键词,想到的或许不再是“不相关的两个名字”,而是一个“感性歌者”与“理性科学”的相遇故事。而这个故事,也正悄悄影响着更多人——在中科大的实验室里,有学生开始用声学原理研究古代乐器的复原;在音乐学院的课堂上,有老师带着学生分析流行歌曲背后的数学规律……

刘欢曾说:“人生就像一首歌,有高音有低音,但只要旋律不中断,就是好歌。”或许,真正的“常青树”,从来不会被某个标签定义,而是永远在探索更广阔的世界。那么,你呢?你的人生里,是否也有那么一个“跨界”的可能,等待你去发现?