说起来,任嘉伦和刘欢老师,一个是从歌手转型演员、稳扎稳打的“实力派”,一个是华语乐坛公认的“活化石”、桃李满天下的音乐导师。按理说,两人领域不同、年龄差了20多岁,本不会有太多交集,可偏偏任嘉伦曾在采访里提起刘欢时,说得特别动情:“刘欢老师的声音,真的是刻在我DNA里的教科书。” 这句话可不是随便说说的——要知道,娱乐圈里能被后辈用“教科书”三个字形容的前辈,屈指可数,更何况任嘉伦平时话不多,很少这样公开点名夸人。那他到底经历了什么?刘欢老师的歌声,又给过他怎样的触动?

一、从“选秀舞台”到“人生导师”:任嘉伦和刘欢老师的“第一次”相遇,很多人不知道

其实任嘉伦和刘欢老师的第一次正式交集,是在2015年的我是歌手3。那时候任嘉伦刚转型演员没多久,唱歌还是他的“老本行”,但还没到能站大舞台的水平。他作为音乐爱好者,在后台亲眼见过刘欢老师录制节目的场景。后来他在采访里提过:“那天我在角落里练歌,刘欢老师正好路过,停下来听了一会儿,然后走过来跟我说,‘小伙子,唱歌气要沉,心要静,你嗓子有劲儿,但别让它白瞎了’。”

就这么一句看似随意的指点,让任嘉伦记了好多年。他说刘欢老师说话特别实在,没有客套,直接点出他当时的问题——唱歌太用力,缺了点“韵味”。后来他练歌真的会刻意放缓,学着用气息托着声音,而不是“喊歌”。直到现在,他发新歌或者演音乐片段时,偶尔还会想起那句话:“刘欢老师的话,像根刺,扎在我心里,提醒我别走歪。”

二、“刻在DNA里的教科书”:刘欢老师的歌声,到底给任嘉伦带来了什么?

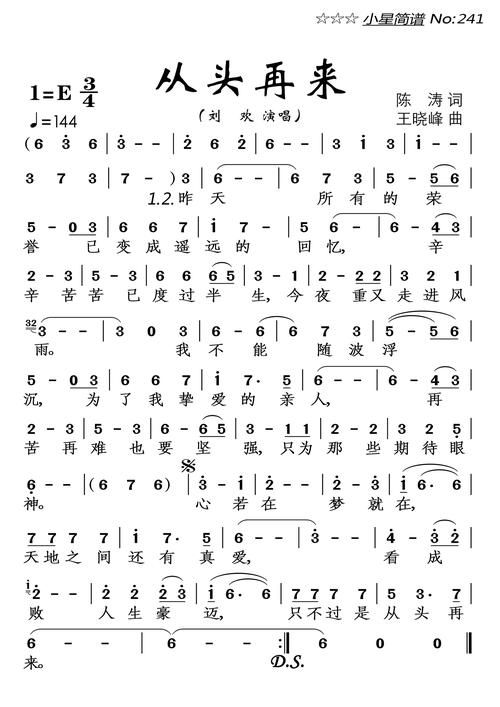

任嘉伦说这话不是空穴来风。他小时候家境普通,是听着刘欢老师的歌长大的。少年壮志不言愁弯弯的月亮好汉歌,这些歌他张口就能唱,而且“每一首都比教科书还熟”。他在一次直播里聊过:“我爸妈以前总放刘欢老师的磁带,那时候我不懂音乐,就知道听他唱歌,心里特别踏实,好像什么困难都能过去。”

后来他进了演艺圈,演过大唐荣耀的广平王,也唱过锦绣未央的主题曲,有次录音时,突然想起刘欢老师说的“气息要稳”。他当时唱到高音部分,总有点发飘,于是干脆关掉耳机,学着刘欢老师那样“用腹腔发力”,没想到一下子就找到了感觉。后来制作人听完都说:“你这高音比之前稳多了,怎么回事?”他不好意思地说:“梦到刘欢老师骂我了,让我好好唱歌。”

更难得的是,刘欢老师不仅教他唱歌,更让他懂得了“敬畏”。他说刘欢老师每次录音,哪怕唱几十遍,还是会觉得“不够好”,“那种对音乐的较真,让我现在想起来都脸红。我之前觉得演好戏、唱好歌就行了,后来才知道,真正的艺术,是拿命去打磨的。”

三、从“后辈崇拜”到“行业共鸣”:为什么说任嘉伦的评价,说出了很多人的心声?

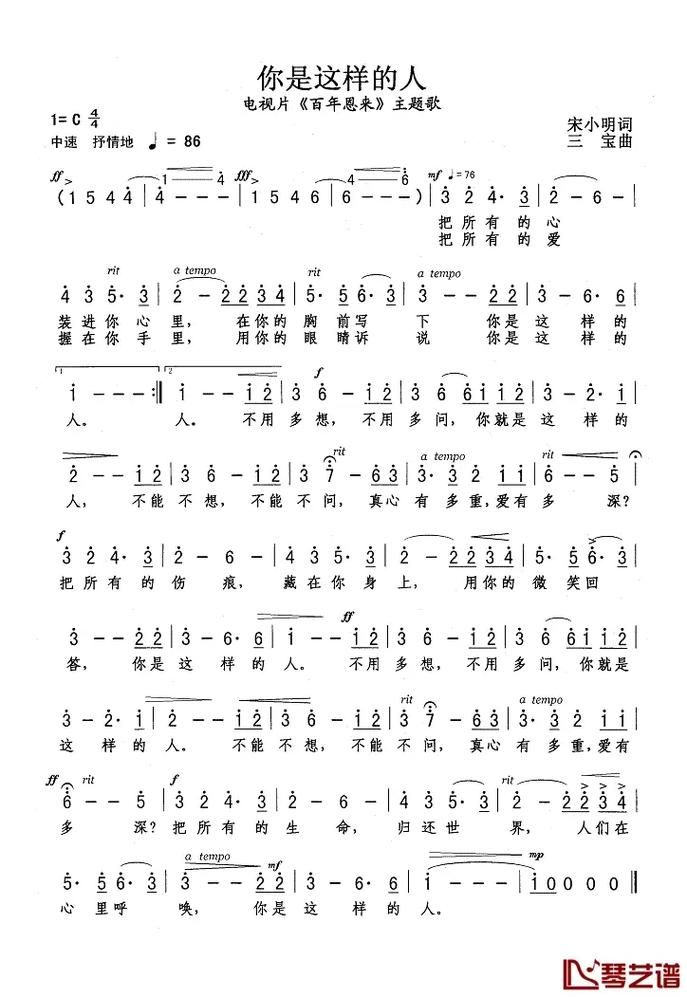

其实不光任嘉伦,很多中青年艺人提起刘欢老师,都是又敬又怕。敬的是他的专业——30多年了,他的歌没人能翻唱出那种“帝王气”和烟火气;怕的是他的严谨——有次综艺里,他点评一个年轻歌手:“音准没问题,但缺了点人味儿,歌是唱给自己的,不是演给别人的。”

任嘉伦的评价之所以能引起这么大共鸣,是因为他说出了娱乐圈的一个真相:真正的“前辈”,不是靠资历压人,而是靠作品和人格立身。刘欢老师从没炒过人设,没上过多少综艺,可只要他一开口,整个行业都得竖起耳朵听。就像任嘉伦说的:“我们有流量,有话题,但到了刘欢老师那儿,我们什么都不是——人家有40年的作品,有教过无数学生的担当,这才是真正的‘江湖地位’。”

四、写在最后:所谓“教科书”,不过是把一件事做了40年

现在再回头看任嘉伦那句“刻在DNA里的教科书”,突然就懂了——刘欢老师的歌,之所以能影响一代又一代人,不是因为技巧多花哨,而是因为里面有“真”。对音乐的真,对艺术的爱,对观众的诚。而任嘉伦能从这个评价里,读出这么多细节,恰恰说明他自己也是个“较真”的人:不追潮流,不卖人设,就踏实演戏、认真唱歌。

或许,这就是娱乐圈最该有的传承:前辈用作品铺路,后辈用态度接力。就像刘欢老师唱过的“心若在,梦就在”,只要这份“真”还在,华语乐坛和影视圈,就永远有希望。