2017年的夏天,中国新歌声第二季刚开播时,观众的眼睛都盯住了导师席——刘欢、那英、庾澄庆、周杰伦,四位“天王级”音乐人坐镇,本该是神仙打架的场面。可偏偏有人成了“孤家寡人”:首轮盲选时,刘欢的转椅转得比谁都慢,甚至有好几轮选手“全军覆没”,直到最后一组歌手才勉强凑满战队。当时弹幕里刷屏:“刘欢老师是不是得罪人了?”“这届学员没耳朵吗?”

可你知道吗?后来有人扒出真相:不是学员不选刘欢,是刘欢的风格,让当时的选手“不敢选”。

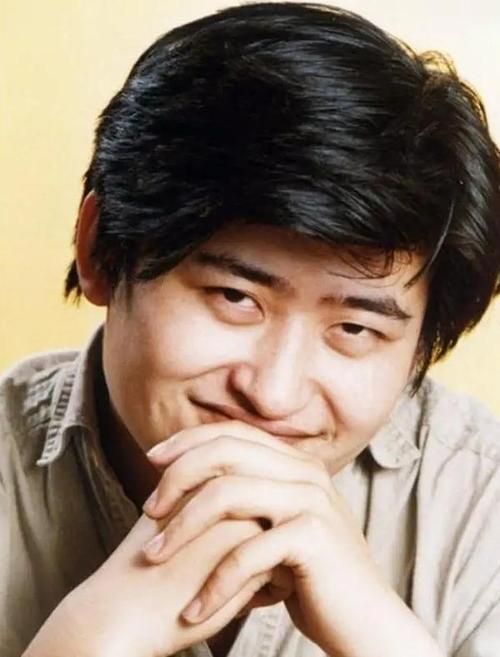

一、刘欢的“音乐天花板”,太高了

先说个细节:刘欢在节目里选人的标准,从来不是“唱得好”,而是“有音乐性”。他看重的不是选手能飙多高的音,而是有没有自己的音乐理解——比如改编歌曲时敢不敢打破常规,音色里有没有故事感。

可问题是,2017年的选秀选手,大多来自酒吧、音乐学院,唱得最溜的就是情歌和流行爆款。有个叫张婉清的选手,唱修炼爱情技巧满分,刘欢却转身后犹豫了,赛后问她:“你唱这首歌时,想过它想表达的是什么吗?”小姑娘愣住了,说“就是想让观众觉得好听”。

这样的选手太多了。刘欢像一位资深品酒师,端着杯子尝了一杯又一杯的“工业糖精”,却始终没找到他想要的“年份酒”。不是酒不好,是他的标准太高——他要的“音乐”,是有根的,是有情绪的,是能让人听完心里发颤的,而不是单纯的“好听”。

二、选手的“求生欲”:选刘欢=“自讨苦吃”?

更深层的原因,藏在选手的“小算盘”里。

那年头的选秀,与其说是“选导师”,不如说是“选赛道”。周杰伦的战队,主打“中国风”和“潮流感”,出了爆火;那英的战队,有“情歌天后”背书,适合“催泪选手”;庾澄庆的风格活泼,综艺感强,上了节目容易剪辑成“高光时刻”。

可刘欢的战队,像个“音乐实验室”。他会花十分钟点评一个学员的和声编排,会为了一个音的改法跟学员争论半小时,甚至会要求选手“把流行歌唱成民谣”。有个选手后来采访说:“选刘欢,就等于选了‘地狱模式’——别的导师可能让你‘唱得感动’,刘欢会让你‘唱明白’;别的导师给你改包装,刘欢会让你改骨头。”

这不是危言耸听。当年刘欢战队的学员,后期淘汰率极高,因为他的标准太“硬核”:你不仅会唱,还要懂音乐。这种“高要求”,让很多只想“火一把”的选手望而却步——毕竟,谁愿意放着“轻松出圈”的导师不选,偏要一头扎进“专业大考”里呢?

三、节目的“流量密码”:刘欢的“不合时宜”

其实,最不该忽略的,是节目本身的“生态”。

2017年的综艺市场,早就不是“纯粹选秀”的年代了。偶像练习生刚开播,“流量”“话题”成了节目的命根子。制作组需要的是“冲突感”——学员之间抢名额,导师之间“抢人”,观众要看的就是“热闹”。

可刘欢的风格,太“安静”了。别的导师抢人时,会喊“我来帮你写歌”“我带你上春晚”,刘欢只会说:“你的音色很有特点,但需要更稳定。”他不制造话题,不秀综艺感,甚至不会为了收视率故意“刁难”学员。有次周杰伦开玩笑说“欢哥你这转椅是不是生锈了”,刘欢只是笑笑:“我等的是真正懂音乐的人。”

结果呢?节目后期,刘欢战队的镜头最少,学员的热搜也最少。不是他们不够优秀,是刘欢的“专业”,在和“流量”的博弈中,暂时输了阵脚。

回头看:刘欢的“冷板凳”,其实是选秀的“照妖镜”

十年后再聊起这事,很多业内人士说:“刘欢当年‘没人选’,不是因为差,是因为太真了。”

他就像一剂苦口良药,让习惯了“速食娱乐”的选手和观众,突然面对“真正需要沉下心来雕琢的音乐”。那些没选他的选手,后来有的成了酒吧驻唱,有的慢慢转了行;而选了他的学员,虽然走得不远,却都成了行业里“会思考的歌手”——他们学会了“为什么要这么唱”,而不仅仅是“怎么唱得响”。

刘欢的“冷板凳”,从来不是笑话,而是选秀圈的一个寓言:当所有人都追求“流量”和“出圈”时,总有人要守住“专业”的底线。他或许不会给你最耀眼的光环,但会给你最扎实的成长。

所以现在问你:如果你是2017年的选手,你会选那个让你“改骨头”的刘欢,还是那个让你“轻松出道”的那英?