一档能持续多年引发全民热议的音乐综艺,靠的绝不仅仅是华丽的舞台或短暂的流量,它更需要一批真正懂音乐、爱音乐,并且敢于说真话的音乐人坐镇。在中国好声音的舞台上,刘欢、那英、庾澄庆、杨坤这四位“元老级”导师,无疑构成了节目最坚实的内核。他们之间的互动、他们对音乐的独到见解,以及对选手的悉心引导,共同铸就了这档节目的“黄金时代”。

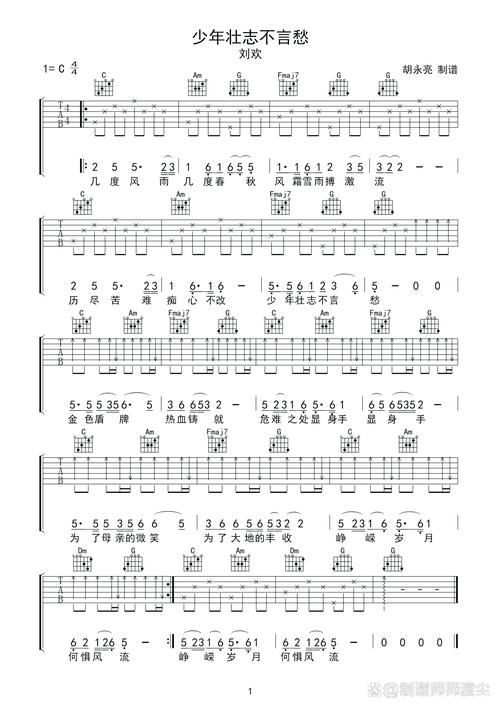

刘欢,一出场就自带“定海神针”的气场。他不像其他导师那样追求即时的情感宣泄,更像是“音乐界的扫地僧”,用深厚的学养和包容的胸怀,守护着音乐的纯粹。当其他导师因为一首歌的“流行度”或“感染力”争得面红耳赤时,刘欢总能从音乐的本源出发,点出旋律的精妙、编曲的用心或情感的表达。他或许不常拍下转身按钮,但每一个转身都分量十足,每一句点评都字字珠玑,仿佛在告诉所有选手:音乐,来不得半点虚假。有人说刘欢“高冷”,可那分明是对艺术极致追求的冷峻,是对浮躁娱乐圈的一剂清醒剂。

如果刘欢是“定海神针”,那那英就是舞台上的“爽朗大姐大”。她的直率、她的“护犊子”,都让观众倍感亲切。从早期的“这声音太有磁性了”到后来的“我不管,我就要他”,那英的判断往往带着一种直觉的敏锐和女性特有的细腻。她不仅是在选学员,更像是在发掘那些有故事的灵魂。她与学员之间,亦师亦友的关系,常常能迸发出令人动容的火花。那英的存在,让中国好声音不仅仅是一场比赛,更有了温度和人情味。

庾澄庆,则是舞台上永远的“活力源”。无论是早期的“哈林live”还是后来的“庾式幽默”,他总能用独特的视角和轻松的方式,化解紧张的气氛,挖掘学员身上不为人知的闪光点。他不像刘欢那样强调“学院派”,也不像那英那样侧重“情感流”,他更看重选手的个性和可塑性。他的点评常常天马行空,却总能切中要害,让人恍然大悟。庾澄庆就像一个音乐顽童,用自己的热情告诉大家:音乐,应该是快乐的,是充满无限可能的。

而杨坤,他那标志性的“沙哑嗓”和“32场演唱会”的段子,曾是无数观众的笑谈,但细品之下,却是他对音乐的执着与坚持。杨坤的点评,往往带着一种“过来人”的狠劲和通透。他敢于指出选手的问题,哪怕是“痛处”,因为他深知,成长的路上需要这样的“当头棒喝”。他对音乐的严谨,对舞台的敬畏,深深影响着每一位与他合作的学员。杨坤就像一把“手术刀”,精准地剔除学员身上的“病灶”,帮助他们走向更专业的道路。

这四位风格迥异的导师,从第一季到后来的“金曲导师”等不同组合,他们的碰撞与交融,本身就是一部精彩的“音乐大戏”。刘深的“学院派”洞察、那英的“情感流”共鸣、庾澄庆的“个性派”探索、杨坤的“实力派”淬炼,共同构建了一个多元立体的音乐评价体系。他们不仅仅是在挑选“好声音”,更是在传递一种对音乐的态度:尊重个性,坚守本质,追求卓越。

所以,当我们谈论中国好声音时,我们究竟在谈论什么?是那些一夜成名的素人歌手?还是那些令人过耳难忘的“好声音”?或许,我们更应该记住的是刘欢的循循善诱,那英的真情实感,庾澄庆的奇思妙想,以及杨坤的坦诚相待。正是这些“灵魂人物”,用他们对音乐的热爱与专业,为这个浮躁的时代,守住了一方音乐的净土,也为无数怀揣音乐梦想的人,点亮了一盏前行的灯。他们之间的“嫌弃”与“欣赏”、“争执”与“和解”,共同演绎了最真实的音乐江湖,也让中国好声音成为了一代人心目中难以复制经典。