中秋的月,总带着三分诗意、七分牵挂。对台湾同胞来说,这轮明月照过的不仅是阿里山的云雾、日月潭的波光,更是海峡另一头同根同源的思念。而刘欢,这位用歌声丈量过“中华情”宽度的音乐人,总在中秋这样的节点,把这份思念酿成最醇厚的旋律,让两岸同胞在音符里找到共振的心跳。

你有没有想过,为什么台湾同胞对“中华情”这三个字总有特别的情结?或许因为节目里那句“我们都是中国人”的问候,不像口号,更像是久别重逢时递过来的一碗热汤——暖胃,更暖心。记得2019年的中秋晚会,有个叫陈建年的台湾歌手,唱着美丽的稻穗登台。他说,小时候奶奶总指着月亮说:“那头,是你阿祖的老家。”那一刻,台下观众跟着他哼唱的旋律里,有闽南语的乡音,有普通话的回响,两种语言在月光里交融,分不清谁是谁的“乡愁”。

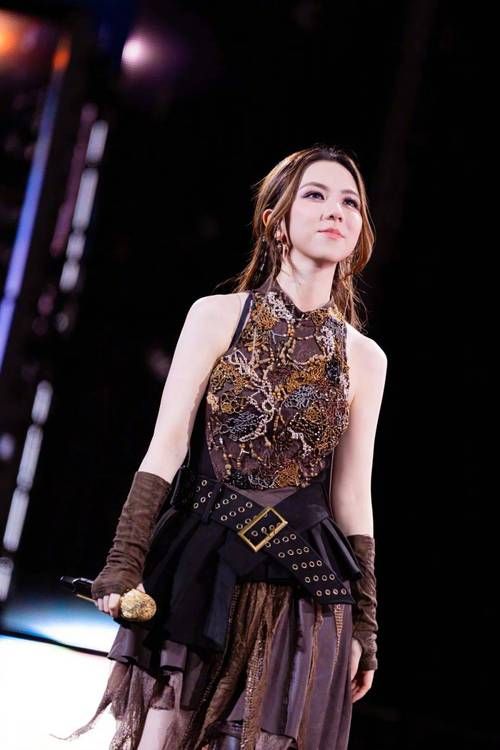

刘欢的出现,总让这种乡愁有了更厚实的寄托。他不常飙高音,却能把我和我的祖国唱得像老父亲讲家事,字字句句都是“我离不开你”的笃定。有年晚会,他穿着朴素的深色西装,弹着钢琴唱凤凰于飞,唱到“我心自有明月在,不向枝头觅月光”时,镜头扫过观众席——几位头发花白的台湾嘉宾悄悄红了眼眶。后来节目组采访,他们说,刘欢的歌声里没有“刻意煽情”,只有“我们本就是一家人”的自然。就像中秋的月饼,不必华丽的包装,豆沙的甜就能尝到“团圆”的本味。

台湾同胞的“中秋记忆”,从来不是孤岛的故事。有人记得,小时候跟着长辈拜拜时,桌上总会摆两块月饼:一块给月亮,一块“遥寄”对岸的亲人;有人记得,第一次在“中华情”里听到大陆歌手用闽南语唱爱拼才会赢,突然觉得“原来我们的歌,早已在彼此的血液里流淌”。这些细节,比任何宏大的叙事都更能说明问题:中秋的团圆,从来不是一个地理概念,而是“我们共享同一个月亮,同一个中秋”的默契。

刘欢总说:“音乐是最好的翻译官。”在“中华情”的舞台上,他当过“翻译官”——用重头再来翻译两岸同胞共同的坚韧,用好汉歌翻译血脉里的豪迈,更在中秋的歌声里,把“两岸一家亲”翻译成每一个人都能听懂的“回家”。就像那年晚会,他和一位台湾歌手合唱月亮代表我的心,没有多余的修饰,两双手在空中轻触,像两个游子隔着岁月握了握彼此的手。那一刻,月亮升得正好,照着舞台,也照着屏幕前无数个家——有人在大陆的阳台举头望月,有人在台湾的窗前低头听歌,我们都唱着“你问我爱你有多深”,爱里都藏着“我们是中国人”的答案。

这个中秋,当刘欢的歌声再次穿过海峡,或许有人会想起奶奶讲的月亮故事,有人会想起节目里的笑脸,有人会默默许下“下次一起过中秋”的愿望。其实“中华情”从不是什么遥不可及的概念,它就藏在中秋的一块月饼里,藏在一首共同的歌里,藏在刘欢唱“千万次的问,你终于回答”时,眼里那抹温柔的光里。毕竟,对中国人来说,中秋的意义从来不是“团圆有多难”,而是“团圆有多值得”——因为我们本就是一家人,这轮月亮,照过的从来都是同一个家。