最近刷剧时,屏幕里蹦出一个叫“刘欢”的妹妹——扎着低马尾穿校服,背着洗得发白的书包,蹲在街边帮摊主捡翻倒的橘子,嘴里还嘟囔着“哥,我晚点回家给你热饭”。看到这名字时我愣了三秒:等等,这不是咱们的“国民歌王”刘欢吗?可镜头一转,她对着电话那头喊“妈,学费我下个月再凑”,又分明是个为生活发愁的普通女生。原来,这是部聚焦市井生活的剧,主角是个叫“刘欢”的妹妹,和那位音乐大腕半毛钱关系没有,反而把“妹妹”这个角色演成了咱们身边活生生的人。

你可能会说:“妹妹角色嘛,不就是天真无邪、听哥哥话的小跟班?”可这部剧里的刘欢,偏不按套路出牌。她高二,成绩中游,不爱读书却爱写小说,把作业本里塞满潦草的故事,被老师请家长时梗着脖子顶嘴:“我写的比课本有意思多了!”她会为了攒买新书的钱,放学后去奶茶店打工,结果因为多给顾客加了半份珍珠被扣钱,躲在后巷掉眼泪,擦干眼泪又笑着对客人说“下次我请你喝”;她也会和哥哥冷战,明明担心哥哥熬夜打游戏伤身体,却非要等哥哥睡着后,偷偷把热牛奶放在他电脑旁,然后蹑手蹑脚地关门离开。这些拧巴的小心思、藏着掖着的关心,不就是你我家妹妹的模样吗?前两天我妹和我吵架,挂了电话又发微信说“给你买了草莓,放冰箱了”,和剧中刘欢那股“口嫌体正直”的劲儿,简直一模一样。

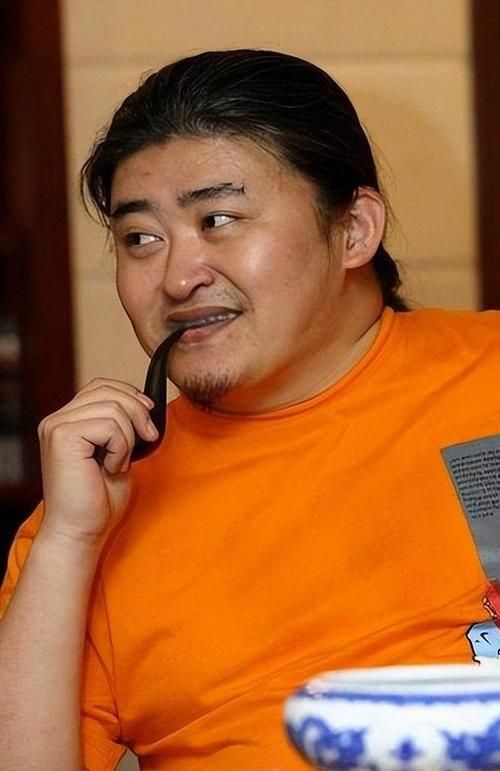

演员演得也绝。据说试镜时,导演没让她哭也没让她笑,就让她“想象自己放学回家,发现钥匙忘带了,得等爸妈下班”。她站在楼道里,书包往地上一扔,踢着脚边的石子,先是小声嘀咕“怎么又忘带”,然后叹口气把书包往肩上甩,准备去邻居家等,走到一半又折回来,把书包捡起来拍了拍灰——就这几个小动作,活脱脱一个没心没肺却又藏着点委屈的小姑娘。采访时她说:“我妹小时候就是这样,永远在‘气我’和‘心疼我’之间反复横跳,我得把这些细节都‘偷’过来。”难怪看剧时总感觉“这演员好像认识我妹”,原来是真的把生活里的观察揉进了角色里。

其实仔细想想,“妹妹”这个角色在剧里早就不是“背景板”了。她是家里的“粘合剂”,爸妈吵架时,她会拉着妈妈的手说“爸昨天给你买了花,藏在他抽屉里”;她是哥哥的“清醒剂”,哥哥高考失利把自己锁在房间,她站在门口敲了半小时门,递给他一张纸条:“哥,我写的小说主角也失败了,但他说‘下次再努力,万一成了呢’”。就连剧里的邻居、同学,好像都和刘欢有千丝万缕的联系——楼下的张奶奶总给她留刚出锅的包子,学校广播站的学长帮她修改小说,就连那个总和她抢座位的男生,最后也会默默帮她把掉在地上的书捡起来。这些不起眼的日常,像一串串糖葫芦,把每个普通人的故事串在了一起,看着看着,就把自己也“串”进了剧里。

网上有人说“这剧太真实了,像在拍我家楼下”,也有人说“刘欢这个角色,让我想起自己当年的拧巴”。说到底,观众爱的不是“刘欢”这个名字,而是这个名字背后的烟火气——她可能成绩不好,但她有热爱的写作;她可能会和父母吵架,但她偷偷记着每个人的生日;她或许不完美,但她活得认真又热忱。就像我们身边那些真实存在的妹妹,她们不是“完美亲戚”,却是平淡生活里最鲜活的光。

所以啊,下次再看到“妹妹叫刘欢”这样的剧名,别急着划走。说不定藏在里面的,就是你没留意过的生活——那些没说出口的关心,那些偷偷藏着的努力,那些藏在柴米油盐里的小温柔,其实早就在你身边了。你身边有这样的“刘欢”吗?