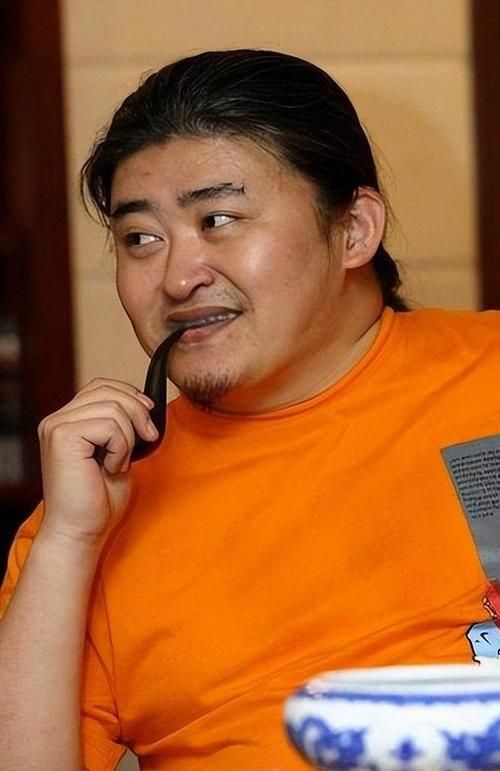

当好汉歌高亢的旋律响起,多少人会想到那个在胡同深处、啃着冷馒头却坚持练歌的瘦削青年?刘欢,这个如今华语乐坛的泰山北斗,他的名字几乎等同于“成功”二字。但很少有人真正追问过:在聚光灯之前,他是否也曾在“一无所有”的深渊中挣扎?

“一无所有”的起点,是梦想的起跑线

上世纪80年代初的北京,胡同里的煤球炉与自行车铃声混杂,刘欢就在这样的环境中挣扎求存。家庭负担沉重,父亲早逝,他与母亲相依为命。为了贴补家用,他辗转于各种零工之间:扛过麻袋,在冰冷冬天守过仓库,甚至为了买一台心仪的录音机,在火车站扛了三个月的行李。

物质的贫瘠并未熄灭他心中的火种。在拥挤筒子楼的昏暗灯光下,他拼命学习,从中央音乐学院毕业,留校任教。那台珍贵的录音机,成为他唯一的音乐伙伴。那些在狭小空间里反复打磨的嗓音,那些在寒风中独自练习的歌声,正是他对抗“一无所有”最有力的武器。他深知,真正的贫穷并非身无分文,而是心中已无星辰大海。

从“一无所有”到“无可替代”的攀登路

刘欢的音乐之路,绝非坦途。在他初露锋芒的年代,歌坛风格林立,流行、摇滚、民歌各领风骚。他的嗓音独特,浑厚如大地,深情如长河,却一度因“不够时髦”而遭遇质疑。面对困境,他选择了一条更艰难的路:用无可替代的价值说话。

他拒绝被单一风格定义,成为国内最早将世界音乐元素融入流行乐的先驱者之一。无论是千万次的问中磅礴的史诗感,还是从头再来里饱含沧桑的坚韧,每一首歌都注入了他对生命的深刻理解。他甚至为好汉歌创作了更完整的交响版本,这种艺术上的精益求精,让“刘欢”二字最终成为品质的代名词。

“一无所有”的刻度,由自己重新定义

当刘欢早已坐拥名利,他却始终保持着一种近乎“一无所有”的清醒。他公开抵制商业演出中的高价出场费,坚持“音乐人首先是艺术家”;他默默参与公益,为贫困地区教育捐出大笔收入,却对此讳莫如深;在综艺节目中,当其他导师高调点评时,他更多只是安静倾听,或在关键时刻递出一句如沐春风的点拨。

面对“是否后悔年轻时贫困”的提问,他微笑着摘下眼镜擦拭,镜片后那双深邃的眼睛平静如水:“真正的一无所有,是放弃梦想,放弃改变生活的可能。” 这句话,如同他歌声里的力量,穿越时光,在无数迷茫者心中种下种子。

当“一无所有”成为时代焦虑的解药

在这个“内卷”蔓延、“躺平”甚嚣尘上的时代,刘欢的故事像一剂清醒的解药。多少年轻人被“一无所有”的焦虑压垮,在起跑线就宣告放弃?刘欢的经历却是一个响亮的回答:“一无所有”的起点,恰恰是无限可能的土壤。

物质可以匮乏,但精神的富足与行动的坚持,才是改写命运的关键。刘欢用他的半生证明了:人生最大的困境,不是当下的匮乏,而是你相信自己注定匮乏。

下次当你感到“一无所有”,不如想想那个在寒风中练歌的青年。他的故事不是遥不可及的神话,而是关于如何在有限的条件里,点燃无限可能的火种。刘欢曾唱过“天地悠悠,过客匆匆,潮起又潮落”,但真正让生命不朽的,是那些在“潮起潮落”中,始终不曾熄灭的内心光芒。