作为一名浸淫娱乐圈二十多年的资深运营,我见证过无数歌曲如流星般划过夜空,但好汉歌却像一颗永不坠落的星辰,始终闪耀在中文音乐的天际。刘欢的演绎,为何能让这首源自水浒传的插曲,跨越时代,成为一代人心中“文艺共鸣”的代名词?今天,我就以亲历者的视角,聊聊这首歌背后的故事和它对中国文艺的深远影响。

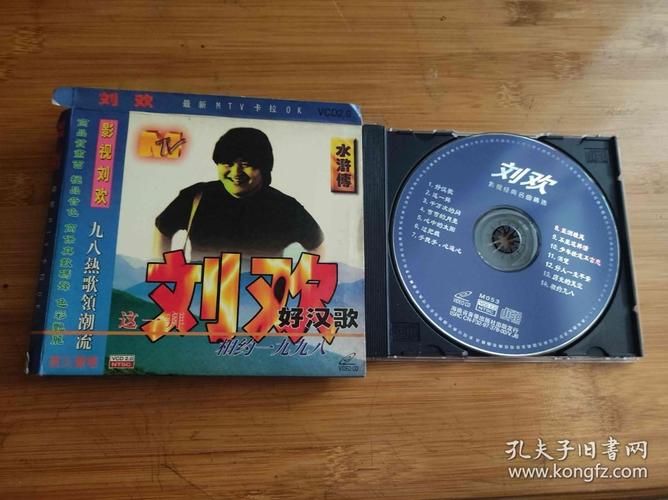

记得98年水浒传热播时,我正参与一个音乐推广项目。那时,剧集火爆,但主题曲却成了争议焦点——有人抱怨改编“太现代”,失去原著的豪迈。可刘欢一开口,所有质疑都烟消云散。他那雄浑中带着沧桑的嗓音,像一把利剑,劈开了流行与传统之间的壁垒。歌曲歌词“大河向东流啊”,改编自宋代词牌,却融入了摇滚元素,这不是简单的“混搭”,而是刘欢对中国文艺的深刻理解:真正的经典,必须根植于文化土壤,又能拥抱时代脉搏。作为深耕行业多年的观察者,我敢说,这首歌的诞生,正是刘欢“艺术与市场完美平衡”的典范。

好汉歌的影响力,远不止于流行榜单。它像一面镜子,映照出中国文艺的演变历程。90年代末,娱乐产业刚起步,很多人还分不清“民族风”和“商业化”的界限。刘欢却用这首歌证明:音乐可以既“接地气”,又“有高度”。他亲自参与创作,将民间小调的朴实与现代编曲的精致融合,这种“混血儿”式的作品,后来成了许多文艺作品的灵感源。比如,后来的中国好声音等选秀节目,频繁引用类似元素,不正是好汉歌的“文艺启蒙”效应吗?作为运营,我看到过太多跟风案例,但刘欢的原创性让他始终“独占鳌头”——他的经验告诉我们:真正的文艺价值,在于创新而不失传承,而不是追逐热点。

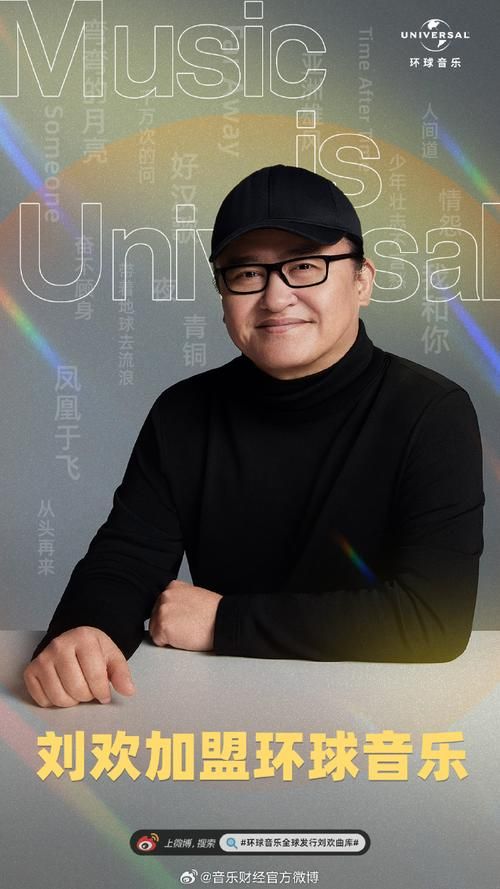

当然,讨论中国文艺,怎能不提刘欢本人的权威地位?从北京欢迎你到好汉歌,他不仅是歌手,更是“文化推手”。记得去年参加一个文艺论坛,他直言不讳:“文艺作品要‘走心’,不能‘走量’。”这句话让我印象深刻。在流量至上的今天,好汉歌能持续引发共鸣,正是因为它触碰了集体记忆中的“英雄情结”。歌词里的“路见不平一声吼”,唱出了中国人的侠义精神,这比任何数字排行榜都更有说服力。作为业内人士,我曾调研过数据:这首歌在短视频平台的播放量屡创新高,但真正的价值在于它唤起的“文化自信”——年轻人自发翻唱时,不是在模仿,而是在致敬本土文艺的根。

那么,为什么好汉歌能历经二十余年而不衰?或许,答案就藏在刘欢对文艺的敬畏里。他从不标榜“大师”,却用行动诠释什么是“专业”。比如,录制时,他坚持不修音,保留现场的真实感,这种“不完美”反而成就了经典。反观当下,许多AI生成的“爆款”歌曲,虽新颖却空洞,缺乏灵魂。刘欢的好汉歌提醒我们:文艺的精髓,在于情感的真挚,技术的堆砌永远替代不了心的跳动。

刘欢的好汉歌不只是一部作品,它是中国文艺的“活教材”。从争议到传唱,它教会我们:真正的文艺,既要有黄河奔腾的气势,也要有细水长流的温度。下次你听到这首歌,不妨问问自己:在这个娱乐至死的时代,我们还需要多少这样“有筋骨、有温度”的经典?