不知道你有没有过这样的时刻:加班到深夜的公交车上,耳机里突然循环到“滚滚长江东逝水”,眼前浮现的不仅是片头里那奔腾的长江、烽火狼烟的城池,更是刘欢老师那醇厚到仿佛能穿透三十载光阴的嗓音——1994版三国演义播出时,我们可能还是跟着爷爷在黑白电视机前咿呀学语的孩子;如今再听,竟能从“白发渔樵江渚上”里听出“是非成败转头空”的豁达,从“惯看秋月春风”里品出“古今多少事”的苍凉。

要说刘欢和三国演义,简直是“天选之人碰上天选之作”。当年电视剧筹备时,导演王扶林找遍乐坛,就想找一位既能“唱尽历史沧桑”,又能“带出英雄气概”的人。试音带送到了刘欢手里,他一看歌词杨慎的临江仙,再看背景是汉末群雄逐鹿,眼睛都亮了——“这歌得有‘大江东去’的气度,还得有‘浪花淘尽英雄’的温度,普通的流行嗓子肯定不行,得是那种能装下千年历史,又能揉进市井烟火的声音。”

你细品刘欢的唱法,哪有什么技巧炫技?全是对“三国”二字的理解融入到了每个气口里。开头“滚滚长江东逝水”六个字,他故意把“滚”字拖得长一点,像江水拍岸,带着股子急不可耐的气势;到“惯看秋月春风”,声音突然收束,像老渔夫坐在船头,晚风一吹,皱纹里的故事都要飘出来。后来有采访问他为啥这么处理,他笑着说:“我琢磨着,这首歌不是唱给皇帝听的,是唱给那些在历史夹缝里活着的老百姓听的——英雄打天下,渔樵看天下,大家都一样,逃不过时间。”

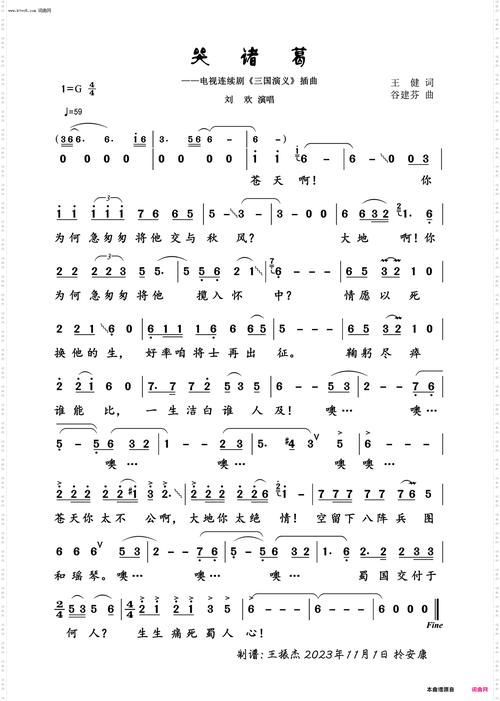

其实啊,三国演义的音乐群像里,刘欢的“滚滚长江东逝水”只是“开篇”,但恰恰是这个“开篇”,定整部剧的基调。王立平老师写主题曲时,把自己关在房间里半个月,翻遍三国演义里关于“水”的描写:赤壁大战的“惊涛拍岸”,白帝城托孤的“长江悲滞”,最后他从“滚滚长江”里听见了“流动的历史”——于是旋律里既有京剧“高拨子”的苍劲(那句“白发渔樵”简直就是京剧摇板的变奏),又有古琴“流水的淡泊(间奏的古琴声像是从千年之前飘来的回响)。刘欢录音那天,王立平站在控制台旁,听着他唱到“一壶浊酒喜相逢”,突然红了眼眶:“他唱的不是酒,是乱世里凑到一起的温暖啊。”

现在再回头看,刘欢的“三国”歌声哪是“插曲”?分明是我们这一代人关于“英雄”“家国”“时间”的启蒙课。小时候听不懂“是非成败转头空”,只觉得刘欢老师嗓门真大;长大了被生活摔打得鼻青脸肿,突然在“青山依旧在,几度夕阳红”里找到了开解——原来我们以为的“坎”,历史里早就有人经历过;我们以为的“忘不掉”,江水一晃,也就“淘尽了”。

你敢信吗?现在很多95后、00后去KTV,点得最多的老歌不是流行金曲,而是滚滚长江东逝水。有次陪00后表妹去唱,她拿着话筒闭着眼睛吼“白发渔樵江渚上”,吼完问我:“姑姑,刘欢老师是不是偷偷活过几百年?不然怎么唱得比历史书还像真的?”我笑着摇摇头,心里却清楚:不是他活了几百年,是他把“三国”里的人情世故、英雄气概、历史沧桑,都揉进了歌里——好的艺术哪有什么“过时”?它只是在等合适的人,在某个瞬间突然“听懂”。

30年了,刘欢的歌声还在长江上飘着。下次当你再听到“滚滚长江东逝水”,不妨停下来想想:你心中的“英雄”,是不是也在江的那头,饮着一壶浊酒,笑看秋月春风?