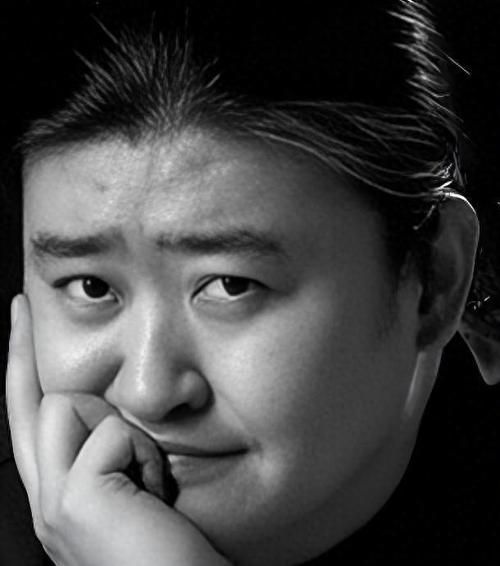

2021年冬天,长津湖的票房像长了翅膀,一路冲向56亿。很多人说“看哭了”“浑身起鸡皮疙瘩”,但很少有人注意到——那些让观众心潮澎湃的音乐,其实早在作曲家落笔时,就被“翻译”成了一行行带着呼吸感的简谱。而这部电影的“声音主心骨”,正是刘欢。

他到底是怎么把“雄赳赳,气昂昂”的经典旋律,变成了让银幕内外的每一颗心都跟着颤抖的音符?那些在简谱上跳动的“1、2、3、5”,藏着他对战争、对英雄、对生命的哪些理解?

不是“写音乐”,是“用简谱拼历史”

接到长津湖的配乐邀约时,刘欢正陷在一堆历史资料里。“我不敢轻易动笔,我总觉得那些躺在档案里的零散记录——战士们的家书、战地日记,甚至是雪地里冻裂的枪托声,都比我写的音符更有资格‘说话’。”

他翻到一段描述:长津湖战役最低气温到零下40度,有的战士入朝时还穿着单衣,却宁愿冻死也不撤退。“突然就明白,这不是‘打仗’,是‘站着死’。”刘欢说,“我得让音乐里有‘雪的温度’——不是冷的冰,是人暖到极致又冻硬的热。”

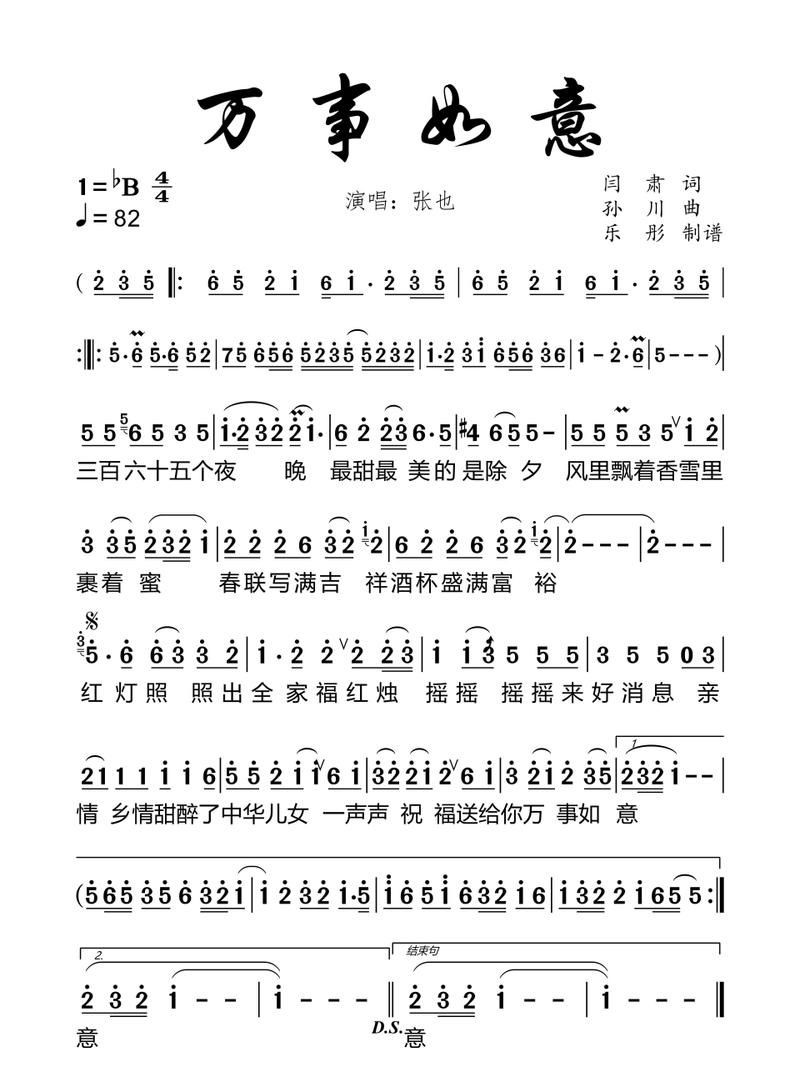

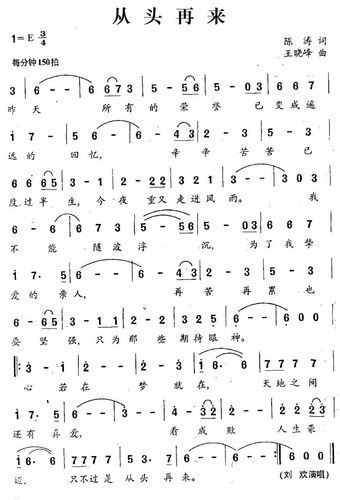

于是他找到了中国人民志愿军战歌的原曲。原版是2/4拍,节奏像行军鼓一样“嗒嗒嗒”往前冲,刘欢却在简谱上做了“手脚”:前奏加了4/4拍的慢板,每两个音符之间拖得很长,像“脚步陷进雪里”;主歌部分,他把“雄赳赳,气昂昂”的“昂”字音,从原来的“5”拉高到“i”,再突然压回“3”,简谱上画着“渐强后再突弱”。“你看,战士们喊着冲锋号往前冲,可他们的脚早冻得不听使唤了,这得像喉咙里卡着雪,又憋着一股劲儿往前挤的感觉。”

简谱上的“破折号”,是活人的呼吸

普通观众看简谱,只看到“1、2、3、4”,但刘欢会在每个音符旁边画“表情”。比如长津湖里最让人揪心的思念主题,简谱开头是“5 6 1 2”,但他在这四个音符下面标注了“连音线”,要求演奏时“气息不断,像在喊‘妈——’”。

“有个细节我记了好久。”刘欢在一次访谈里说,“档案里说有个战士牺牲前,手里攥着半块没吃完的硬饼干,牙缝里还塞着玉米粒。我就想,他的‘母亲’,不是遥不可及的词,是嘴里那点甜味。”于是他让大提琴拉思念时,用揉弦技巧让音符“抖”,简谱旁边写着“模仿雪落在棉袄上的声音——轻,但沉”。

最绝的是冰雕连那段。原作曲只有钢琴和长笛,刘欢却让弦乐组用“弱音奏法”,简谱上全是“p(弱)”“pp(很弱)”,甚至有个音符标注“渐弱至消失”。“不是让声音消失,是让听的人觉得‘风雪卷走了他们,但他们还在’。”他说,“简谱上的每一个破折号,都是活人的呼吸。”

从简谱到影院:他把“历史”扛在了音符上

有人问刘欢,现在都有五线谱了,为什么坚持用手写简谱?他会掏出自己那本皱巴巴的长津湖配乐简谱,上面有红蓝铅笔的修改痕迹,甚至还有咖啡渍。“简谱简单,但‘笨’,它得一个字一个字写,一笔一画改。就像我写这些音乐时,总觉得自己是个‘翻译’——把历史翻译成故事,再把故事翻译成只有音乐能说出的真心话。”

后来电影上映,有观众特意到二刷时听长津湖的主题曲,发微博说:“听懂了刘欢藏在简谱里的‘密码’——原来‘雄赳赳,气昂昂’后面,跟着的是‘妈妈,我冷’。”

刘欢看到时笑了,没说话,只是在自己的简谱本上,又加了一行小字:“音乐记不住名字,但记得住温度。”

其实,哪有什么“密码”?不过是他把长津湖的每一粒雪、每一个牺牲的战士,都写进了简谱里的每一个音符里。当你看到那些“1、2、3、5”时,你听到的不是旋律,是一个音乐人用尽全部力气,在说:“请记得他们是怎么样的‘气昂昂’。”