最近深夜的音乐App评论区里,总有人问:“为什么听脚下路正遥会想哭?”有年近不惑的用户写“站在公司楼下点燃第三支烟时,耳机里这句‘脚下路正遥,心头灯未熄’突然戳中我”;也有刚毕业的留言:“我妈总催我考公,可我想去北漂,这首歌像是刘欢老师在我耳边说‘别怕,慢慢走’”。

这首歌不算“爆款”——没有洗脑的hook,没有铺天盖地的宣发,却像一株扎进泥土深处的老藤,慢慢缠绕进越来越多听者的生活。而它的演唱者,是刘欢。

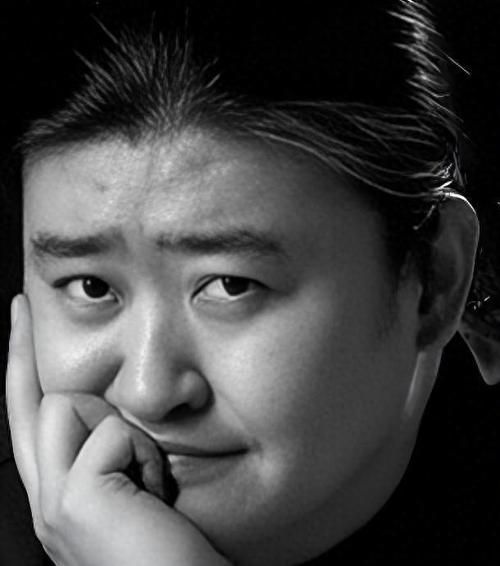

从少年壮志不言愁到脚下路正遥:62岁的他,在唱谁的路?

很多人对刘欢的印象,还停留在好汉歌里“大河向东流”的豪迈,或是弯弯的月亮里温润如玉的吟唱。这些旋律刻着一代人的青春,可很少有人留意:60岁后的刘欢,好像变了。

2022年他因身体原因暂停工作,大家以为会看到他“低调退圈”的声明,结果两年后,他带着这首歌回来了。没有综艺节目的曝光,没有热搜的加持,连MV都是手机拍摄的黑白画面:他从胡同里慢慢走出来,镜头扫过斑驳的砖墙,掠过晨光中摆摊的小贩,最后停在空荡的舞台上,他张开手臂,像在和看不见的听众对话。

“脚下路正遥”——这五个字里有种不动声色的力量。现在的歌坛,太多年轻人唱“我的未来不是梦”,太多流量偶像唱“逆风的方向更适合飞翔”,可刘欢偏要唱“正遥”:不是坦途,不是捷径,是那条看得见远方的、又长又慢的路。

你以为他只是在唱歌?不,他在给每个“普通路口”的人搭桥

有乐评人说脚下路正遥是“中年人的心灵疗愈曲”,可我觉得不对。歌里最打动人的,是那种“不管你多大岁数,都在走自己的路”的共鸣。

歌词里写“风吹过老街坊,笑骂声不曾少”,让我想起他在中国好声音当导师时,总对年轻选手说“唱歌要讲真事儿”。那次有个选秀歌手唱自己北漂的经历,哭着唱不下去,刘欢没按按钮,而是台上拿起麦克风跟他合唱了一段,说:“你看,我也经历过这些,你现在经历的,我都懂。”后来才知道,他刚成名那会儿,晚上拿着谱子在胡同里来回走,怕吵到邻居,就捂着嘴小声练。

脚下路正遥里没有华丽的技巧,就是那种“我把我的事唱给你听,你也别怕把你的故事讲出来”的真诚。主歌部分他甚至有点“跑调”,声音里带着熬夜录歌的沙哑,可偏偏是这种“不完美”,让人觉得像邻居家叔叔的叮嘱——不给你画大饼,就告诉你“天黑了也别怕,路灯会亮”。

为什么是我们,现在最需要这首歌?

前几天刷到一条评论:“以前总羡慕别人‘生而逢时’,现在才发现,每个时代都有自己的‘脚下路正遥’。”突然就懂了,为什么这首歌会在2025年慢慢“火”起来。

现在的我们,太需要“慢慢走”的勇气了。00后毕业就面临“就业寒冬”,80后在35岁焦虑被优化,连小学生都在“内卷”的浪潮里疲惫不堪。我们习惯了被催促:25岁要年薪百万,30岁要功成名就,好像慢一步就被时代抛弃。可刘欢在歌里唱“谁说远方一定要快马加鞭,低头看看脚下的花”,像在提醒我们:别慌,脚下的每一步,都是路。

前段时间他在采访里说:“我这一路,唱过大红大紫的歌,也唱过无人问津的歌;拿过奖,也跌过跟头。但最怕的不是‘走不远’,是‘忘了为什么要走’。”脚下路正遥里的“心头灯”,大概就是那个“为什么要走”的初心吧。

或许,刘欢唱的不是他自己的路,而是我们每个人的路——那个在写字楼里加班到天亮的年轻人,那个辞职创业失败后不敢回家的中年人,那个站在舞台上紧张到手心出汗的素人。他站在62岁的路口,对着我们挥手说:“来,我陪你慢慢走。”

下次再听这首歌,不妨试着把音量调小一点,听听自己的心跳——那盏“心头灯”,其实一直都在你手里。