午夜刷到老歌合集,前奏一起,刘欢的声音裹着好汉歌的豪迈劈头盖脸砸过来——还是那股子“大河向东流”的冲劲儿,还是那股子“路见不平一声吼”的劲儿道。耳机里的旋律还没散,手机里弹出消息:“刘欢这嗓子,到底是天生的还是练的?”

突然想起上周KTV,朋友点弯弯的月亮,刚开口“遥远的夜空”就被哄笑下来——“别糟蹋经典了,这不是人人能唱的。”是啊,二十年前我们跟着从头再来的“心若在梦就在”撸起袖子加油干,二十年后听着Love Story的中西合版依旧会觉得“原来中文歌还能这么唱”,可为什么轮到自己唱,总觉得自己跑了调、破了音?

刘欢的“还好听”,到底藏着多少我们没注意到的门道?

先听声:他的嗓子,是老天爷赏饭吃的“模板”

第一次听刘欢唱歌,总有一种错觉:这声音不像“唱”出来的,像“说”出来的——但不是大白话,是自带韵律的“音乐说话”。

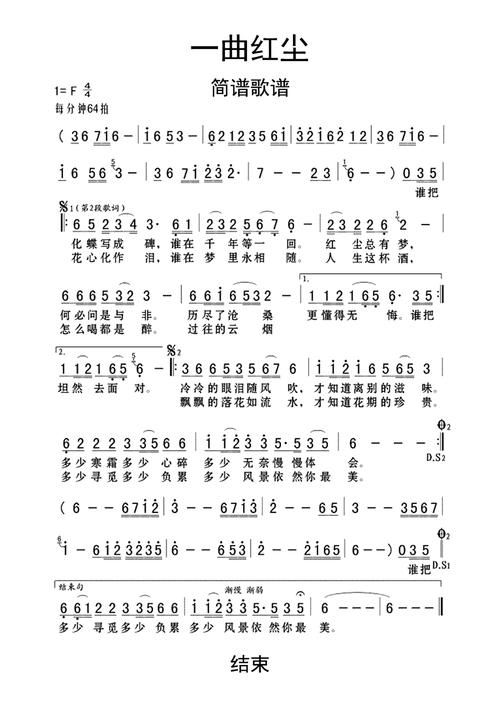

好汉歌里“大河向东流哇”的“哇”字,他轻轻一带,像酒杯在桌上磕了一下,不张扬,却把梁山好汉的粗犷劲儿全带出来了;弯弯的月亮里“今天的岁月露出来她淡淡的忧伤”,尾音往下沉,像把夏夜的晚风都压出了重量;千万次地问里“千万里千万里我追寻着你”,长音绵长如一条线,却始终绷着劲儿,不会飘,不会散,像登山者手里的安全绳,让人安心。

这可不是随便谁都能做到的。声乐圈有句话:“好嗓子分两种,一种是天赋型,一种是技巧型。”刘欢属于“老天爷赏饭,自己还争气”。他的声带天生厚实,共鸣腔体大,所以低音醇厚得像陈年的普洱,高音又亮得像穿透云层的阳光——最绝的是,他能在高音区里带着叙事感,唱好汉歌“嘿咻嘿咻”时,你听不出他在“炫技”,只觉得“这好汉就在你眼前撸袖子”。

但光有天赋不够。刘欢是中央音乐学院第一批通俗音乐专业的学生,当年为了学“怎么科学地用嗓子”,把流行唱法和美声、民族唱法揉碎了研究。比如他唱长音时,用的是“横膈膜支撑呼吸法”,普通人唱两句就喘,他能一口气撑八小节,还稳如磐石;比如他咬字,从不“吞字”也不“咬死”,每个字像裹了蜜糖又带着棱角,听清了歌词,又被旋律牵着走——这哪是“唱得好”,这是把“说话”和“唱歌”揉成了一个人。

再听情:他的歌里,藏着你我过不去的坎儿

有人说“刘欢的歌是成年人的BGM”,这话没错,但不够全——他的歌里,藏的不只是成年人的生活,是人心里最软的那块地方。

记得第一次听从头再来是小学,没太懂歌词,只觉得旋律悲怆;后来大学毕业找工作碰壁,再听“心若在梦就在,天地之间还有真爱”,突然鼻子一酸——原来这首歌不是“打鸡血”,是告诉你“摔倒了也别怕,爬起来还能走”。前几年我爸做生意亏了钱,天天在家喝酒,我妈把这首歌循环放了一星期,某天我爸突然说:“这首歌,唱的是人这辈子该有的劲儿。”

弯弯的月亮更绝。它写的是乡愁,却没直接说“我想家”,而是用“小小的船儿呀,也想划向远方”的画面,让你想起小时候村口的老槐树、夏夜的萤火虫、妈妈喊你回家的声音。刘欢唱的时候,没有撕心裂肺的“想”,是带着回忆的笑,笑着笑着眼泪就掉下来了——这种“克制的深情”,比大喊大叫更戳人。

就连唱爱情故事,这首本该甜腻的歌,他也能唱出“人这一辈子,情比金坚”的厚重。前奏一起,你以为是西方爱情的浪漫,唱到“能陪你看细水长流”,突然就懂了:真正的爱情哪有什么轰轰烈烈,不过是“岁月山河,我都在”的安稳。

最后听人:他为什么能把“好听”做成“不褪色”?

现在的歌红得快,也凉得快。可刘欢的歌,三十年前火,二十年前火,十年前火,现在放出来,依旧是各大平台的“常青树”。

有人说“因为时代不同”,可时代越喧嚣,越觉得他的歌“耐听”。为什么?因为他从不“追潮流”,他懂“音乐的本质是表达”。当年所有人都流行“电子舞曲”,他偏要做好汉歌里的“土味江湖”;当所有人都追捧“炫技式唱法”,他偏把歌词讲得像故事;当短视频平台流行“15秒神曲”,他还在慢悠悠地打磨ーラクライ(去你的地方)里的每一个气口。

更难得的是,他“红”了,却没“飘”。上综艺,被年轻人调侃“刘欢老师的大背头”,他哈哈一笑:“头发少了,智慧多了。”提新人,从不吝啬夸奖,哪怕对方只是个素人:“嗓子是天生的,但要把嗓子变成自己的,得用心。”

或许正是这份“不忘初心”,让他的歌成了“时间的筛子”——浮夸的、浮躁的、投机取巧的音乐,会被时间冲走;但刘欢的歌,像老房子里的木地板,踩上去踏实,越摸越有温度,所以“还好听”?不,这是能陪你过完一生的“不普通”。

所以啊,下次再听到刘欢的歌,不妨停下来,仔细听听那“还好听”里的不简单:是天赋与汗水撞出的火花,是岁月与故事熬出的醇厚,更是一个歌者,用一辈子守住的对音乐最真的执念。

毕竟,能把“好听”唱成“刻在骨子里的记忆”的,这个圈子里,刘欢算一个吧?