2008年8月8日晚上8点,北京国家体育场鸟巢上空,29个脚印的烟火照亮夜空时,谁也没想到,一段只有30秒的钢琴旋律,会比整场开幕式更多年后被人反复提起。

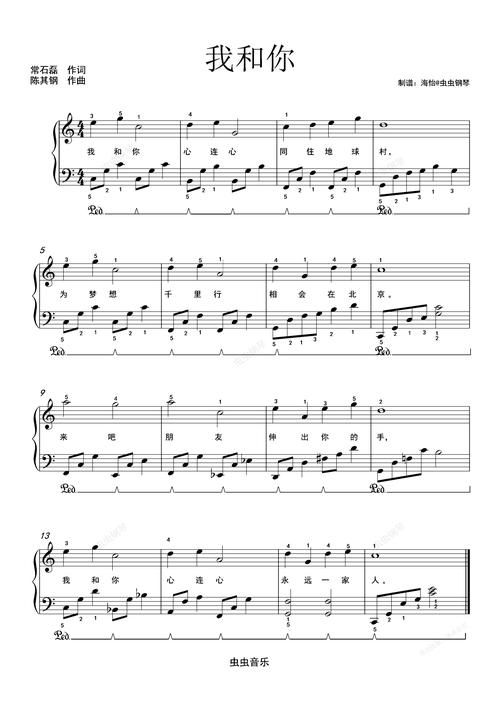

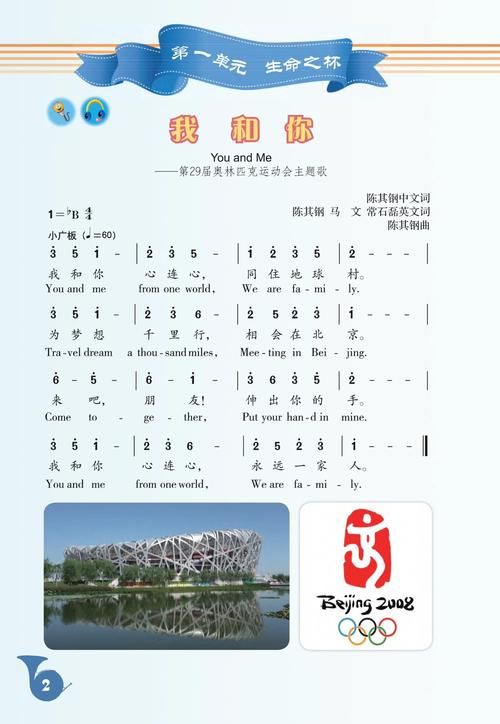

就是这首——刘欢在我和你前奏落下的第一个音符。

没有歌词,没有宏大的交响,只用一架钢琴,像从岁月里轻轻走来的老友,带着点微凉的温度,却又在某个转瞬把心熨得暖暖的。你有没有想过,为什么连伴奏都成了“时代金曲”?那段没唱出来的旋律里,到底裹着多少故事?

钢琴声起时,所有人都在等一个“拥抱”

陈其钢写这段旋律时,删了17稿。

作为北京奥运会音乐总监,他给我和你定的调子是“简单到极致”——不要复杂的配器,不要炫技的和声,就只用钢琴和人声,像两个人在耳边说话。但“简单”最难写:开头的钢琴前奏,得把“世界”和“中国”两个词揉在一起,还得让不同语言、不同肤色的人,听到同一种心跳。

刘欢第一次拿到谱子时,对着钢琴前奏沉默了5分钟。“这段旋律不像好汉歌那样有棱角,”后来他在采访里说,“它像水,流到你心里,你自己就想跟着它往下走。”

2008年开幕式现场,当灯光暗下来,那架斯坦威钢琴的黑白键在聚光下泛着柔光,刘欢的手指落下去的瞬间,全球42亿观众突然都静了。没有鼓点铺陈,没有弦乐烘托,就是一个单音、一个和弦,像用羽毛轻轻扫过心尖——那是大国的从容,也是待客的温度。

后来有人说,这30秒钢琴声,比任何烟花都更像“中国名片”。它没喊“欢迎”,却让人闻到了热茶香;没说“你好”,却让人觉得“你终于来了”。

为什么伴奏比歌词更能“戳中时代”?

你可能没刻意背过我和你的歌词,但只要钢琴声一起,脑子里的画面自动就对了:刘欢挺拔的背影,莎拉·布莱曼裙摆轻扬的转台,鸟巢上空渐次亮起的烟火,还有电视机前,全家人挤在沙发上屏住呼吸的样子。

因为那段钢琴里,藏着一个国家的“呼吸节奏”。

2008年对中国人太特殊了:年初的雪灾、5月的地震,让所有人都绷紧了神经;而奥运的到来,像一场盛大的“情绪出口”。陈其钢说,他写前奏时,刻意避开了昂扬,选择了“带着褶皱的温柔”——不是大哭大笑,而是擦干眼泪后轻轻地说“我们都在”。

后来这段伴奏成了“BGM之王”:汶川纪念馆的追思仪式里放它,留学生离家时手机里存它,结婚典礼上新郎新娘入场时用它……有次去山区支教,音乐老师说:“孩子们不懂‘我和你’的英文歌词,但听到钢琴声,都安静地望向窗外,说‘好像看到了城里的大礼堂’。”

原来好的伴奏从不会“抢戏”,它会变成观众心里的“翻译官”,把那些说不清的情绪,翻译成旋律,让每个人都能在自己的故事里,听见同一种回响。

20年后再听,终于懂了刘欢的“克制”

很少有人注意,刘欢在演唱时,全程没用他标志性的高音爆发力。反而是钢琴前奏里的几个低音,像老树的根,稳稳托住了人声。

作曲家关峡后来揭秘:“刘欢说,这段旋律不能唱‘满’。钢琴已经把话说了八分,人声只要轻轻补上剩下的两分,‘你’和‘我’之间的距离,自然就近了。”

现在回看2008年的现场,刘欢和莎拉·布莱曼站在台上,一个像沉稳的兄长,一个像温柔的信使,中间只隔着一架钢琴。没有华丽的肢体语言,甚至眼神交流都很少,可当他们同时唱出“我和你,心连心,同住地球村”时,观众席里突然有人红了眼眶——那种不是煽情,而是“对了,原来我们一直都在这里”的安心感。

所以这钢琴伴奏哪是什么“背景音乐”?它是这场“人类命运与共”宣言的“地基”。没有它,我和你可能只是一首不错的公益歌;有了它,它成了2008年写给世界的“情书”——没有华丽的辞藻,却字字都带着体温。

现在打开音乐软件,搜我和你伴奏,评论前排永远在问:“有没有人发现,这个钢琴旋律和茉莉花的调子有点像?”

有。陈其钢把茉莉花的五个音符拆开,揉进了前奏的第二小节——像在说:你看,我们的古老文化里,早就藏着“和而不同”的智慧。

2008年已经过去15年,鸟巢的烟火早就散了,但只要那段钢琴声再响起,我们还是会突然回到那个夏天:电视机前的雪花屏被擦干净,爸妈指着屏幕说“你看这是北京”,而你从沙发上站起来,跟着小声哼“我和你,心连心……”

原来有些声音,真的不会老。它一直在那里,等你需要一个拥抱时,轻轻说一句:“我懂你。”