90年代末的北京,冬天比现在冷得多。家家户户的窗户上糊着厚厚的塑料布,暖气片总在“咔嗒咔嗒”地响,但屋里挡不住电视机里传来的歌声——王起明站在纽约的雪地里,对着镜头吼出“如果你不曾心碎,你就不懂滋味”,背景里刘欢的声音像一壶烈酒,从老式显像管电视里滚出来,烫得人眼眶发热。那时候我总问我爸:“这人是谁啊?唱得太有劲了!”我爸擦着自行车上的雪,头也不抬:“刘欢,咱中国最好的男声之一。”

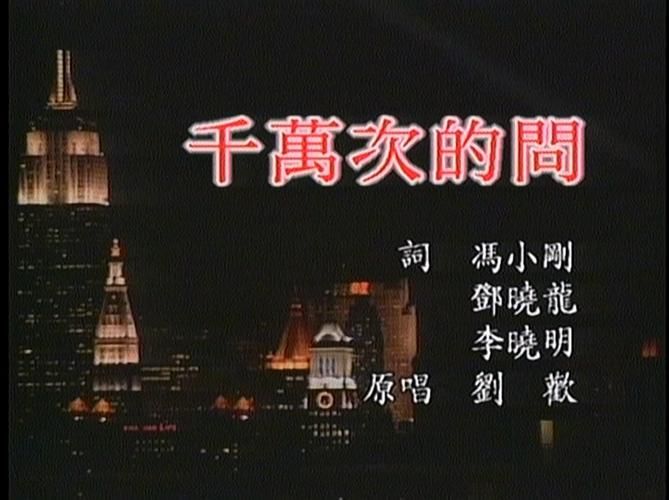

后来才知道,千万次的问早就不是一首歌那么简单。1993年,北京人在纽约播出,主题曲里那句“千万次地问,你到底在哪儿”像一把刀,剖开了那个年代出国潮背后所有人的迷茫。90年代初,中国刚打开国门没几年,无数人像王起明一样带着“美国梦”闯荡,有人衣锦还乡,有人流落街头,更多的人隔着大洋,对家里的电话线哭一场。刘欢唱的不是剧中人的故事,是所有“离乡背井”的人心里都憋着的那句话:“我这么拼,到底为了啥?”

但你有没有发现,刘欢的声音里从没有苦情。千万次的问的高音劈上去,像鹰冲上云霄,不是抱怨,是一种追问——明知答案难寻,偏要问个明白。这种劲儿,是刻在他骨子里的。1987年,他唱少年壮志不言愁,把“金光棍儿”的豪情唱进全国人民心里;1990年,亚运会上亚洲雄风一响,全世界都知道了中国有个嗓子“能掀翻屋顶”的歌手。但他从没把自己当“明星”,采访里总说:“我就是个唱歌的,能把心里的歌唱出来就值了。”

1997年,香港刚回归,老百姓心里揣着挺直腰杆的劲儿,街头的录音机里放的,除了东方之珠,就是千万次的问。那时候的“千万次问”,又多了一层意思:我们终于不用再问“中国人在世界上站得住脚吗”,我们开始问“未来的路该怎么走得更稳”。刘欢的声音就像时代的共鸣箱,把大伙儿的疑问、期待、倔强都装进去,再唱出来时,每个音符都带着劲儿。

二十多年过去,再听这首歌,还是会想起小时候趴在电视机前看北京人在纽约的自己。那时候不懂什么“时代印记”,只觉得刘欢唱得让人鼻子发酸,又让人浑身是劲。现在明白了,好的歌从来不是“完美”,它能把一代人的心事酿成酒,放越久越有味道。千万次的问里问的,哪里是“你在哪儿”,分明是“我们是谁,要去哪儿”——这个问题,1997年的人问过,现在的人还在问,将来的人大概也会继续问。

而刘欢,还是那个刘欢。2018年歌手舞台上,他唱从头再来,60岁的嗓子依然能扛起千钧之力,眼神里的光和三十年前唱千万次的问时没两样。或许这就是他最厉害的地方:不管时代怎么变,他总能把最真实、最有分量的东西,放进歌里,唱进我们心里。

所以下次再听到“千万次的问”,不妨跟着哼两句——不是怀旧,是在问问自己:这辈子的“千万次问”,你准备好答案了吗?