那年春晚的舞台,说真的,有点“冷”。零下三四度的北京,观众们裹着厚厚的羽绒服,手里攥着暖宝宝,连嘴里呼出的气都带着白雾。可当灯光暗下来,钢琴前那个熟悉的身影坐定,手指搭上琴键的瞬间,整个场馆突然就“暖”了——不是空调的温度,是一种从人心底漫上来的热流。

是刘欢。

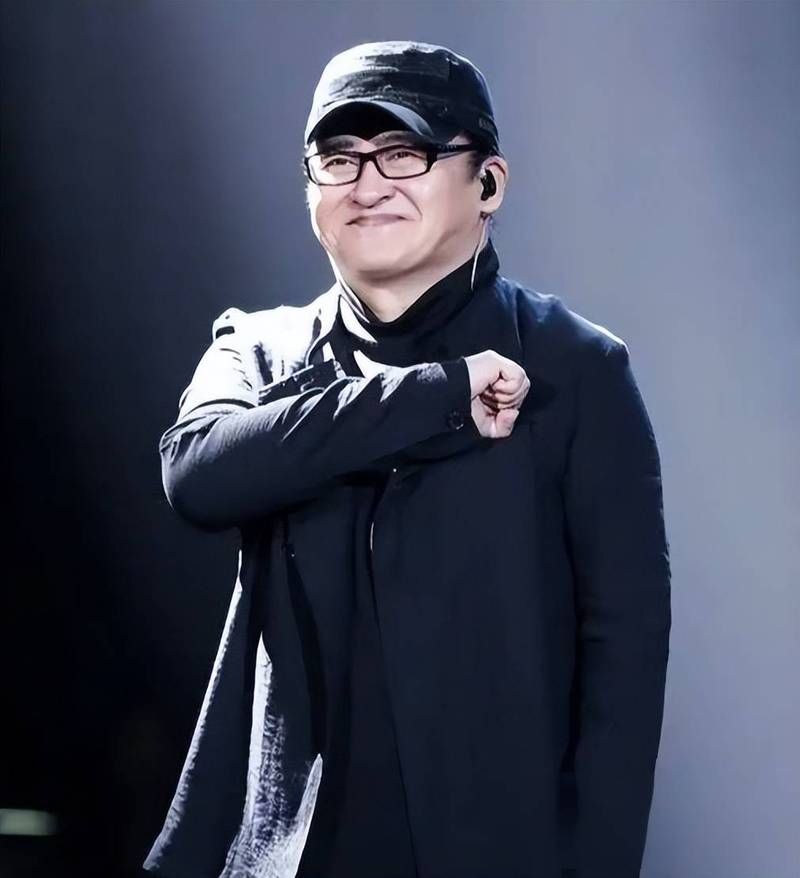

他唱的是和光同尘。这首歌很多人不熟,甚至有人当场嘀咕“这调子也太沉了吧”。可前奏一起,你听见的哪是旋律?分明是岁月揉碎了的声音。他没穿往年那种标志性的深色西装,换了一件浅灰色的毛衣,领口微微敞着,镜片后的眼睛还是那副“看透世事却又温柔以待”的样子,只是眼角的纹路,比35年前第一次站上春晚舞台时,深了不少。

有人记得吗?1987年,他第一次上春晚,唱的是世界需要热心肠。那时候的他才25岁,头发浓密得像片黑森林,站在台上说话都带着点青涩的亢奋,嗓子里像装着小号,高音一冲能把房顶掀翻。那会儿的他,是“流行教父”,是唱着弯弯的月亮千万次的问能让整个华语圈跟着颤音的大咖。可在2022年那个晚上,他没飙高音,没炫技巧,甚至都没怎么动——就坐在那里,像邻家大叔跟你讲故事,声音低沉得像陈年的酒,每个字都带着发酵后的醇厚。

“和其光,同其尘,湛兮或若存,吾谁与邻?”唱到这句时,镜头给了个特写。他微微闭着眼,手指在琴键上轻轻挪动,额头上的光斑随着节拍晃悠。突然就想起他这些年:2019年录歌手时,为了控制体重,每天只吃一顿饭,饿到低血糖还在台上飙凤凰于飞;2020年疫情期间,他在家开直播,自弹自唱从头再来,屏幕前的观众跟着抹眼泪;还有他那个著名的“梗”:在北大教书二十年,学生总说“听刘欢老师的课,比听他的歌还上头”。

原来啊,时间这把刀,在他身上没“刻”出锋利,反倒磨出了一层温润的包浆。他依然认真——为了唱好这首歌,提前三个月开始练呼吸,每天在小区里走两万步,就为了“让气息能跟得上岁月的脚步”;他依然通透——接受采访时说“年轻人喜欢炸裂的舞台,我懂,但我想让大家知道,真正能留在心里的,往往是安静的沉潜”;他依然柔软——唱到“挫其锐,解其纷”,眼眶突然红了,连忙低头掩饰,可那点湿润,早被高清镜头看个正着。

后台的导播都没想到,这首歌成了那年春晚的“王炸”。播出当晚,刘欢和光同尘直接冲上热搜第一,评论区里全是破防的留言:“听完突然哭了,35年了,你还是那个能把我唱哭的刘欢”“我妈说,年轻时听你唱弯弯的月亮,现在听你唱和光同尘,原来时光是真的会变”“在这个什么都追求‘快’的时代,刘欢偏要唱‘慢’的,可越慢,越让人心里踏实”。

为什么?

因为他唱的哪是歌啊?他唱的是一个普通人的半生:从“少年不识愁滋味”的意气风发,到“却道天凉好个秋”的沉稳通透;是经历过风雨后,依然愿意和这个世界“和光同尘”的勇气;是在浮躁的世界里,给你一个可以喘息的角落,告诉你“别怕,慢慢来”。

那年春晚后,很多人翻出他1987年的视频对比,突然就懂了:35年来,他没变的是对音乐的敬畏,变的是用岁月打磨出的“人味儿”。他不再需要用高音证明什么,也不再用技巧惊艳谁,就那么平平淡淡地唱着,却能让万千观众在某个瞬间,想起自己的故事,想起那些被时光掩埋却又从未消散的温柔。

这大概就是老艺术家的“魔法”吧:他们不用喧嚣,就能抵达人心;他们不用追逐潮流,就能成为潮流本身。就像他在歌词里唱的“湛兮或若存”,那种存在感,不是喧嚣,是扎根在岁月里,默默生长的力量。

如今再听和光同尘,还是会想起那个春晚的夜晚:冷风拍打着场馆的玻璃,刘欢坐在钢琴前,像一盏温暖的灯,把整个舞台都照亮了。那一刻突然明白,有些人的“破防”,从来不是因为煽情,而是因为他们唱出了我们藏在心底,却说不出口的那句“原来,你也在这里”。