提起刘欢,大多数人第一反应是那位唱好汉歌的"内地乐坛大哥大"——浓密的头发标志性的微卷,舞台上一站就是定海神针。但你或许不知道,在河南南阳那个埋伏牛山、枕着白河的小城里,也有一位"刘欢"。他不是北京中央音乐学院的教授,也没登上过春晚舞台,却用三十年的时间,把南阳的腔调唱进了无数人的耳朵里。

南阳的泥土里,长出了一副会唱歌的嗓子

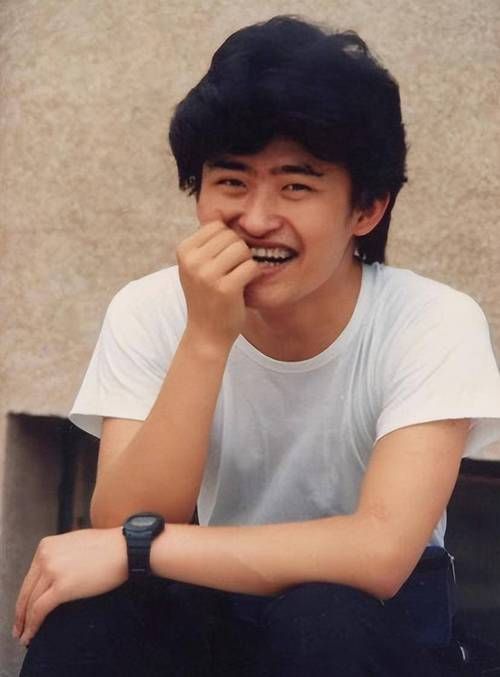

1993年的夏天,南阳一中的操场上,一个穿蓝白校服的男生抱着破吉他,给全班同学弹同桌的你。他拨弦的手指有点笨拙,可开口唱的瞬间,教室后排的打闹声全静了——那声音像刚从白河里捞出来的,清亮又带着点沙石的质感,把校园民谣里的青春唱得活了。

这个男生叫刘欢,和那位知名歌手同名不同命。他出生在南阳卧龙岗附近的胡同里,奶奶是河南梆子戏迷,小时候总抱着他在戏台下听"刘大哥讲话理太偏",咿咿呀呀的调子,反而让他记住了"带韵味的歌唱"。上高中时,他省下半年早饭钱买了把红棉吉他,琴弦磨得手指起茧,却在每年的校文艺汇演上成了"钉子户":唱黄土高坡能把女生的眼泪唱出来,演我的未来不是梦能把全班男生带得站起来喊"好"。

从菜市场到录音棚:小城青年的"破圈"之路

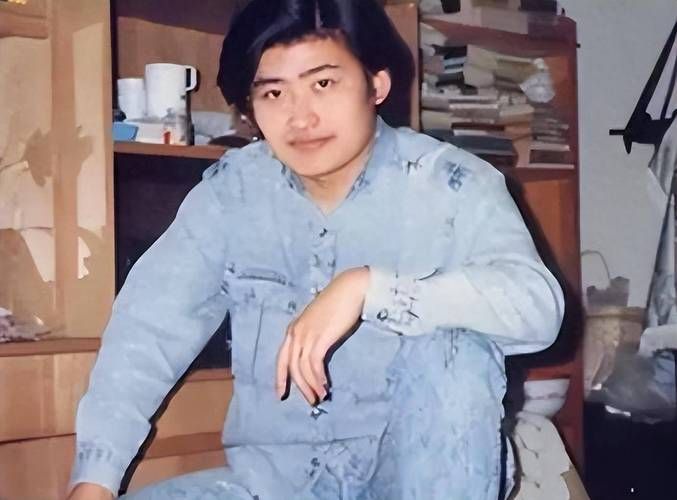

高考后,刘欢没考上音乐学院,成了南阳一家菜市场"帮卖瓜"的临时工。夏天正午,他站在瓜堆前扯着嗓子喊"保熟保甜",嗓门比谁都亮,可收工后躲进临时搭的棚屋里,他抱着旧录音机偷偷写歌——写的不是流行歌,是关于南阳的歌:白河晨雾里唱"船娘摇着橹,搅碎半江雾";卧龙岗的云里写"诸葛亮的茅草屋,还长着当年的草"。

2000年,南阳要拍城市形象宣传片,找了一圈歌手都没找到"南阳味儿",有人推荐了在菜市场帮工的刘欢。导演起初半信半疑,直到听见他清唱的南阳谣:那一句"俺们南阳的馍,蒸得比云还软",方言里裹着泥土的亲切,连来视察的市领导都当场红了眼眶。那之后,他录制的南阳故人伏牛山月成了南阳电台的"起床铃",出租车司机、小铺老板、甚至是街边卖烧饼的老太太,都能跟着哼两句。

为什么说他是"被低估的宝藏歌手"?

你可能会问:一个只在当地有名的歌手,凭什么值得说?

但了解他的人都知道,刘欢的"火"不是偶然。2018年,河南卫视豫见戏曲节目组找到他,希望他把南阳曲剧风雪配改编成流行版。当时业内人都摇头:"老戏新唱?没人听得懂!"他却花了三个月泡在南阳曲剧团,跟着70岁的老艺人一句一句学"甩腔",把曲剧里的"拐弯调"和流行旋律揉在一起,唱出来的雪中情既有"咱南阳人实诚"的骨子,又有年轻人喜欢的律动。节目播出后,视频在B站爆火,评论里挤满了"原来南阳曲剧这么好听""想去南阳看实景"。

更难得的是,他从未想过"走得更远"。这些年,有北京的音乐公司找他签约,开价"三年让你火遍全国",他却拒绝了:"我在南阳挺好,街坊邻居见了我都喊'小刘',这比当明星踏实。"现在他在南阳开了一家小小的音乐工作室,收了十几个学生,其中一个来自淅川山区的女孩,被他带着唱出了我的祖国,前年考上了中国音乐学院——临走前,女孩跪在地上给他磕了个头,刘欢摆摆手说:"是你自己争气,南阳的娃,也能唱给全国听。"

尾声:每个小城,都该有自己的"刘欢"

其实,娱乐圈从不缺光芒万丈的明星,但像刘欢这样的"地方声音",或许更值得我们记住。他不追求流量,不迎合市场,只是固执地把家乡唱进歌里,用几十年的坚持告诉我们:所谓梦想,不一定非要在镁光灯下,也可以是菜市场里的一把吉他,是工作室里的十几个学生,是让更多人知道"南阳不仅有卧龙岗,还有会唱歌的刘欢"。

下次当你路过南阳,不妨打开车窗听听广播——或许就能听见那个熟悉的声音,唱着"俺们南阳的白河水,日夜往东流"。那时候你就会明白:真正能打动人的,从来不是多么华丽的技巧,而是歌声里那股子"我就是我,是颜色不一样的烟火"的真诚。