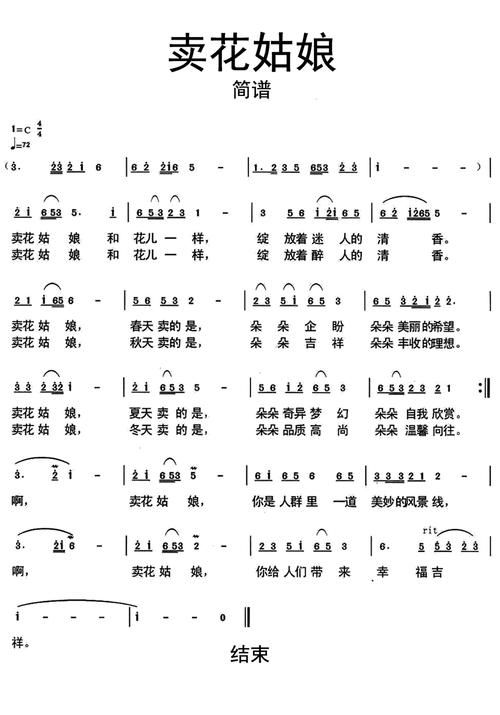

"卖花、卖花,朵朵鲜花放彩霞——"

这句旋律刚起,你是不是已经跟着哼了起来?小时候家里老唱机循环的磁带里,学校文艺汇演时总有人唱起这首歌,甚至小区门口卖早点的阿姨,掀开蒸笼的白雾时也会哼上两句。可你知道吗?这首红遍大江南北的卖花姑娘,原唱竟不是我们熟悉的刘欢?那真正的原唱是谁?刘欢的版本又藏着怎样的故事?

先别急着"纠错":朝鲜原版里的"眼泪之歌"

说起来,卖花姑娘的"根"在朝鲜。1972年,朝鲜同名电影上映后,主题歌卖花姑娘(原文????? ???)火遍了整个东亚。电影讲述了朝鲜日据时期,卖花姑娘和哥哥的悲惨遭遇,歌里没有华丽的词藻,只有"雪花飘啊飘,冷风刮啊刮"的凄苦,还有"哥哥你要早回家"的泣血呼唤。

当时的演唱者是朝鲜人民功勋演员、人民艺术家金玉,她用带着哭腔的女高音,把一个底层姑娘的绝望唱得字字戳心。在那个没有特效的年代,歌声就是一把刀,直直扎进听众心里。后来这首歌传入中国,翻译填词后成了卖花姑娘,可多数人只记住了旋律,却忘了它最初来自朝鲜的银幕。

刘欢翻唱这首歌时,在想什么?

很多人不知道,刘欢在80年代末也翻唱过卖花姑娘,收录在他的首张个人专辑少年壮志不言愁里。那时候的刘欢,刚凭弯弯的月亮在乐坛崭露头角,声音还带着年轻人的清亮,却在唱这首歌时刻意压低了嗓子,把原版的凄苦换成了"含着泪的倔强"。

为什么选这首歌?刘欢后来在一次采访里说:"第一次听到朝鲜版,我整晚没睡。那不是一个歌手在唱歌,是一个民族在讲自己的故事。我想让更多人知道,不光有爱情、有理想,还有一种歌声,是在替那些看不见的人说话。"

他的版本里,"卖花、卖花"不再是单纯的叫卖,像是有人攥着你的手腕,把生活的重量一点点往你手上递;"花儿再美,卖给谁家"这句,他唱得特别慢,每个字都像在问——当美好都被打碎,我们拿什么继续活下去?

歌词里的"花",到底象征着什么?

这首词最妙的地方,是把"花"做成了多棱镜。卖的花,是朝鲜姑娘赖以生存的生计,是她在苦难里唯一能抓住的"美";可花再美,也卖不出一个热馒头,更换不来哥哥的自由。翻译填词时,中国词人保留了"花"的意象,却在最后加了一句:"莫说花儿不值钱,它是穷人一片天。"这一句,把个人的悲苦拧成了整个群体的呐喊——那些在时代洪流里被碾压的普通人,他们的尊严就藏在每一朵卖不出去的花里。

小时候听不懂,只觉得调子悲伤;长大了再听,才品出歌词里的"拧巴":明明是想给世界一点美,世界却只回以冰冷的刀子。这不就是很多人的人生吗?努力做个温暖的人,却总在现实里碰得头破血流。

为什么40年后,我们依然记得这首歌?

前几天刷到一条视频:一个90后爸爸抱着女儿,手机里放着卖花姑娘,爸爸唱一句,女儿跟着学一句,奶声奶气地"卖花、卖花"。底下的评论有人说:"我爷爷临终前,就是靠这首歌咽的气,他说听到这调子,就想起了年轻时在工厂加班的晚上。"

经典从不是偶然。它能把几代人的眼泪装进同一个旋律里——朝鲜姑娘的眼泪,刘欢唱出来的眼泪,我们听着流下的眼泪,最后都汇成了同一个东西:对普通人的共情。在那个没有短视频、没有流量的年代,就是靠这样的歌声,陌生人也能成为彼此的"情绪树洞"。

如今再听卖花姑娘,还是会想起那些被旋律裹挟的瞬间:第一次听时的懵懂,学会唱后的雀跃,长大后听懂歌词时的沉默。原来有些歌,真的能跟着你长大,从"童年的录音带"变成"中年深夜的酒"。

说到底,卖花姑娘的成功,从来不是某一个人的功劳。它是朝鲜原版的深情,是刘欢的再诠释,是翻译者的巧思,更是每个听着它长大的普通人,偷偷替它续写的故事。下一次再哼起"卖花、卖花"时,不妨想想:你心里的那朵"花",是不是也在某个角落,努力地开着?