现在的北京街头,偶尔还能听到广场舞阿姨放北京欢迎你,熟悉的前奏一起,连跳广场舞的人都忍不住跟着哼“北京欢迎你,写在你心上”。这首歌火了15年,从2008年奥运会唱到现在,成了几代人的青春BGM。但你有没有想过,这首歌背后,藏着多少故事?尤其是它的总策划、领唱刘欢,当年是怎么把100多个歌手“凑”在一起,唱出那句“有梦想谁都了不起”的?

一、2007年的夏天:刘欢接了个“烫手山芋”

2007年,北京奥运歌曲征集到了关键阶段,组委会缺一首“能代表中国温度”的主题歌。当时几十首歌稿堆在案头,要么太宏大像口号,要么太小众传不开,急得负责人天天找音乐圈大佬“救火”。最后找到了刘欢——国内数一数二的唱作人,又是“中国乐坛活化石”,既有专业度,又有群众基础。

“接的时候真没底。”刘欢后来在访谈里笑,说自己当时压力比上春晚还大。“奥运歌曲不能只唱给运动员听,得让普通老百姓听得懂,外国人也能跟着哼。既要‘中国味’,又不能太‘老套’,还要有‘欢迎’的热乎劲儿——这事儿,比写首流行歌难多了。”

二、从“我家大门常打开”到“百人合唱”:一个细节改了三次

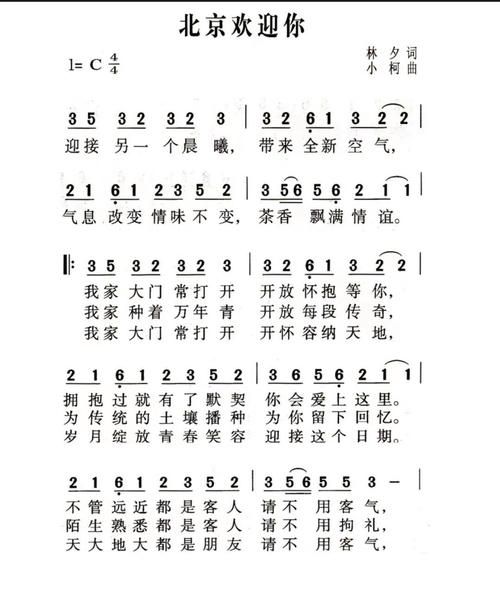

歌是陈涛作词、捞仔作曲,刘欢拿到demo时,第一反应是“词写对了”。陈涛没用“长城”“故宫”这些硬符号,而是写“我家大门常打开,开放怀抱等你”,刘欢拍案叫绝:“‘家’字好!欢迎不是官方表态,是邻居喊你来串门,这种温度才能传进心里。”

但旋律最初只有主歌,副歌不够抓耳。刘欢和捞仔在录音室熬了三个通宵,把副歌从“北京欢迎你”改成了“北京欢迎你,写在你心上”——加“写在你心上”五个字,瞬间让歌有了“被人念着”的亲切感。

最头疼的是合唱。组委会想请100个歌手,可谁都知道,明星们档期难排,凑齐10个都难。刘欢挨个打电话,语速慢却真诚:“这不是任务,是给奥运写‘邀请函’,咱得让世界看中国人怎么‘待客’。”他跟成龙说“你要是不来,这首歌就缺了‘侠气’”,跟那英说“咱北方姑娘的敞亮得露一手”,连刚出道的张韶涵都拉来,说“年轻人的声音也得有”。最后110个歌手挤在录音室,连 corridor 里都站着人,有人蹲在地上唱和声,刘欢在中间打拍子,笑说“这场景,比过年还热闹”。

三、录完歌,刘欢说“它会有自己的生命”

2008年4月,北京欢迎你MV在太庙取景,刘欢带着歌手们逛故宫、爬长城。有人问他“这歌能火多久”,他望着红墙黄瓦说:“好歌不用火,它会自己走路。就像奥运会,过多少年,人们还记得那年的夏天和那首歌。”

后来的事,我们都知道了。奥运会开幕式那天,当这首歌从鸟巢响起,电视机前的观众跟着挥舞国旗,连清洁工阿姨都偷偷抹眼泪。有外媒评价:“中国的奥运歌没有嘶吼,却让人听到了一个民族的心跳。”

15年过去,这首歌成了“北京名片”。2022年冬奥会,志愿者自发在训练场唱它;2023年北京电影节,老演员们重逢舞台,合唱到“有梦想谁都了不起”时,镜头扫到刘欢,他眼眶红了——当年那个在录音室里一遍遍调整和声的中年人,如今鬓角染了霜,可歌里的热乎劲儿,一点没少。

四、好歌从不是“应景”,是“走心”

现在回头看,北京欢迎你为什么能“活”15年?或许刘欢当年说对了:“歌最怕‘演’,要‘真’。我们唱的什么?是胡同大爷递的一碗豆浆,是胡同里娃递的一块糖,是中国人骨子里的那句‘来了,就是自己人’。”

你看它没有华丽的转音,没有炫技的高音,就是100多个人凑在一起,笑着唱“我家大门常打开”。这种“不装”的真诚,比任何口号都有力量——就像北京这座城市,千年古都的墙下,永远藏着“欢迎回家”的温度。

所以啊,当你下次听到北京欢迎你,不妨想想:15年前,刘欢和那群人,挤在录音室里,一遍遍唱“写在你心上”时,心里想的是不是今天的我们?而我们,又该把怎样的“欢迎”,留给下一个15年?