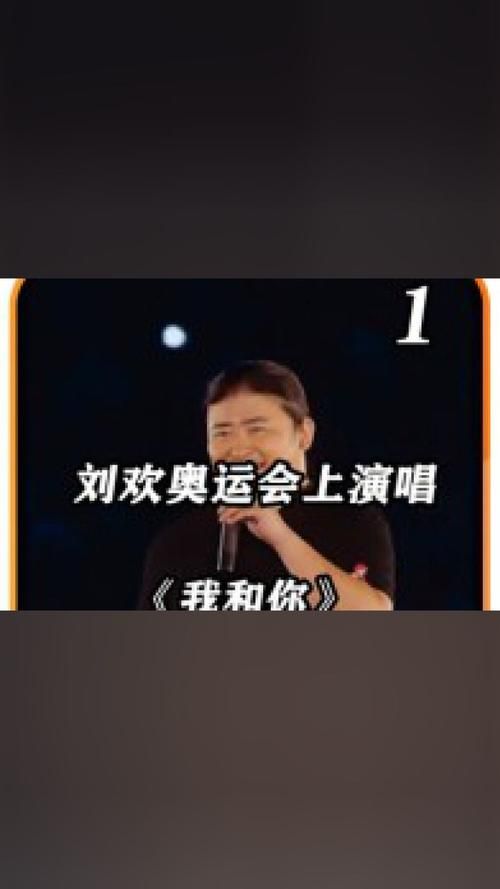

2008年的夏天,北京像被按下了快进键——奥运场馆拔地而起,“中国加油”的口号响彻街头巷尾,全世界的目光都聚焦在这座古老又年轻的都市。而最让人心跳加速的,无疑是8月8日晚的奥运会开幕式。当巨大的画卷在“鸟巢”展开,当李宁点燃主火炬,无数人以为,最震撼的时刻已经过去。直到一个熟悉又深沉的嗓音响起:“我和你,心连心,同住地球村……”

所有人的目光投向舞台中央:刘欢,这个唱了好汉歌弯弯的月亮的“内地歌坛常青树”,西装笔挺,眼神坚定地望向观众席。而在他身旁,一位金发碧眼的女歌手轻轻开口,用流利的中文回应:“为梦想,千里行,相会在北京。”她的声音空灵又温柔,像夜空中最亮的那颗星,与刘欢的醇厚交织在一起,瞬间点燃了全场的泪光。

她们,就是刘欢和莎拉·布莱曼。

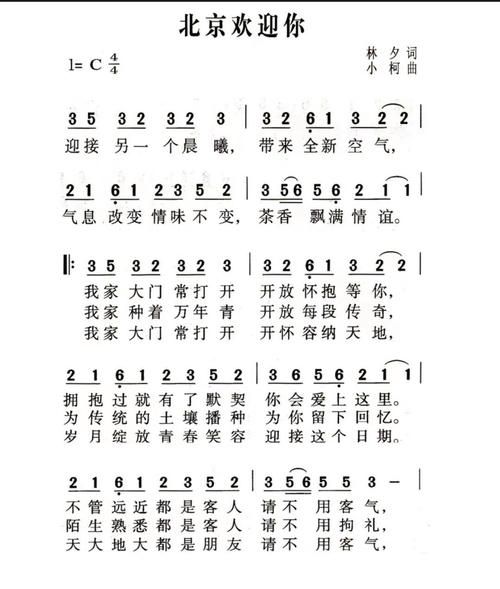

很多人不知道,这首歌的诞生,曾经历过多少“不可能”。2008年初,开幕式音乐团队找到刘欢,请他为开幕式创作主题曲。当时刘欢正在录制专辑,接到电话时,第一反应是:“这么大的事,我行吗?”但当他看到“同一个世界,同一个梦想”的口号,看到草稿里“我和你”这样简单却直击心底的词时,他知道,自己必须接。

作曲者陈其钢后来回忆:“刘欢拿到demo时,唱到第三句就哭了。他说这歌太‘轻’了,没有激昂的旋律,没有高音炫技,却藏着中国人最朴素的情感——我们想用‘拥抱’代替‘呐喊’,用‘靠近’代替‘征服’。”而更让团队头疼的是人选:国际导演张艺谋希望这首歌能连接中国与世界,国内主唱定了刘欢,国际部分该选谁?他们列了一大串名单:席琳·迪翁、惠特尼·休斯顿、玛丽亚·凯莉……但要么时间对不上,要么风格不符合那种“温柔的力量”。

直到有一天,团队成员想起了莎拉·布莱曼。这个被称为“月光女神”的女高音,曾是音乐剧歌剧魅影的“魅影女郎”,她的歌声能穿透云端,又能细腻如丝。但联系她时,所有人都捏了把汗——会答应吗?毕竟她当时是欧洲顶级音乐剧女王,为什么要唱一首“没有商业气”的奥运主题曲?

没想到,莎拉·布莱曼听到demo时,眼睛亮了:“这首歌里有中国文化的‘和’,也有世界需要的‘爱’。我想唱。”更让人意外的是,她主动提出要学中文。刘欢后来在一次采访里笑着说:“她比我认真,每天拿着词卡问我‘这个字是平声还是仄声’,连我都佩服她。”

排练的日子,成了两个不同文化背景音乐人的“磨合记”。刘欢的中文发音带着北方人的厚重,莎拉·布莱曼的英文腔调却带着欧洲人的优雅,两人常常为一个音符的断句争执不下。“这个‘你’字,应该带点叹息还是微笑?”莎拉会歪着头问。刘欢就笑着说:“你想象成朋友好久不见,突然看到对方时,心里的那个‘你’。”有一次,刘欢即兴加了一句“微笑着看对面”,莎拉立刻回应:“嗯,就像春风吹过长城。”那一刻,他们突然懂了:音乐没有国界,情感才是唯一的语言。

8月8日,万人期待的晚上,刘欢和莎拉·布莱曼站在“鸟巢”中央。当钢琴声响起,刘欢的声音透过话筒传到场内9万人的耳朵里时,整个体育场安静得能听到心跳。他看着莎拉,她给了他一个鼓励的眼神。“我和你,心连心——”那一刻,刘欢突然想起排练时莎拉说的话:“我们不是在唱歌,是在告诉世界,我们是一家人。”

唱到最后一句“北京”时,莎拉特意放慢了语速,用中文发出轻柔的尾音。全场观众不约而同地跟着哼唱,眼泪顺着脸颊流下来。后来有人说:“那天晚上,我听到的不只是歌声,是14亿人的心跳,是全世界对和平的渴望。”

其实,我和你的歌词只有16个字,却比任何华丽的旋律都更有力量。它没有喊“更快、更高、更强”,却唱出了“更团结、更温暖、更接近”的奥运真谛。而刘欢和莎拉·布莱曼的合作,就像这首歌本身——一个来自东方,一个来自西方;一个声音如大地,一个声音如星空,却因为共同的热爱,成为了彼此最好的“搭档”。

如今15年过去,再回看开幕式上的那个夜晚,人们依然会问:“刘欢和谁唱了我和你?”答案早已不只是一个名字,而是一段关于信任、包容和爱的记忆。就像刘欢在一次采访里说的:“如果当年莎拉说‘不’,如果我没有坚持学英文,这首歌可能就不会有今天的感动。原来,最好的合作,就是放下‘我’,只为‘我们’。”

所以,下次当你听到我和你时,不妨闭上眼睛——那不是刘欢,不是莎拉·布莱曼,是全世界的声音,在说:“我们在一起。”