最近刷网络时,看到有人搜“勉县行审局刘欢”,第一反应是:这俩词咋凑一块儿了?勉县,陕南汉中一个小县城,行审局管着行政审批这些“跑腿盖章”的活儿;刘欢,咱们听了三十多年的华语乐坛“大哥”,唱好汉歌时能掀翻屋顶,做中国好声音导师时稳得像棵老树——这两者能有什么交集?是同名同姓的巧合?还是背后真有段被忽略的故事?

先说结论:大概率是“撞名”,但撞出来的,可能是公众对基层政务的陌生感

先扒拉扒拉公开信息。截至目前,没有任何权威信源显示,歌手刘欢与陕西勉县行政审批局(简称“行审局”)有直接关联。那为啥会有人搜这个?大概率是网上传开了“勉县行审局有个叫刘欢的工作人员”,或者某个办事大厅的窗口标牌、工作人员信息里出现了“刘欢”这个名字,结果网友一看“刘欢”二字,第一反应肯定是“啊?那个刘欢?”然后一搜,直接把两个本不相干的事物绑到了一起。

你有没有想过:为什么一个基层工作人员的名字,会让我们联想到明星?

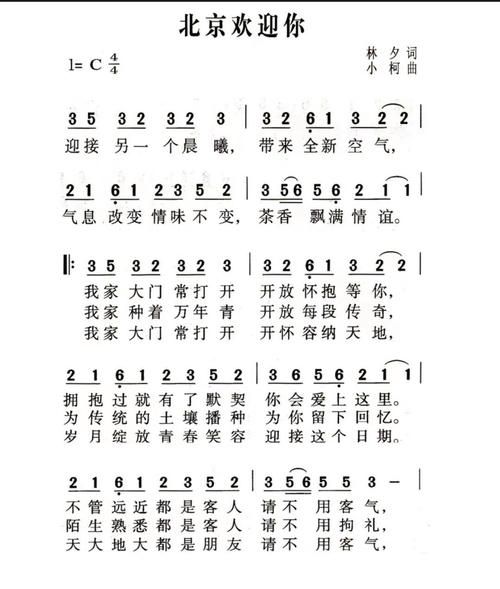

这其实是个挺有意思的现象。刘欢这个名字,太有“国民度”了——从1987年北京国际流行音乐节一唱惊人,到后来的弯弯的月亮千万次的问,再到综艺里的“好声音导师”,他的名字早就不是一个简单的代号,而是一个承载着几代人记忆的文化符号。所以当“刘欢”突然出现在一个基层政务场景时,我们的大脑会自动“跳戏”:他来这儿挂职了?还是代言了?或者干脆就是本人来办事了?

但跳完戏,我们有没有想过:这个和明星同名的“刘欢”,可能就是咱们身边最普通的基层公务员?每天坐在窗口,面对来办事的群众,一遍遍解答“这个证咋办”“那个材料缺啥”,连轴转一整天可能也喝不上一口水。他们的工作,没有聚光灯,没有追星族,甚至连名字都少有人知道——可正是这些“刘欢们”,撑起了基层政务的“最后一公里”。

勉县行审局的“刘欢们”,每天都在做什么?

咱们不纠结是不是同名了,就借这个机会,聊聊像勉县行审局这样的基层单位,到底在忙啥。你可能听说过“最多跑一次”“一网通办”这些词,但具体到县一级,这些政策是怎么落地的?靠的就是像“刘欢”这样的工作人员。

比如,你要在勉县开个小餐馆,得先去行审局办营业执照、食品经营许可证——窗口的“刘欢”得告诉你需要准备身份证、场地证明、健康证等材料,然后一步步审核,确保你的材料符合规定。这个过程可能要跑好几趟,也可能一次就搞定,全看他们解释得清不清、效率高不高。

再比如,企业要建厂房,得办规划许可、施工许可——行审局的工作人员要对照政策,审查项目是否符合土地利用规划、环评要求,没有问题才给批。这背后,是对法律法规的熟悉,也是对地方发展的责任。这些工作,不像明星唱一首歌、上一个综艺那样能“立竿见影”,但每一个审批的通过,都可能关系到一家企业的生死、一个家庭的生计。

公众人物的名字,不该是“流量密码”,基层服务更该被看见

说回“刘欢”这个名字。其实明星和普通人重名,并不少见——你随便搜搜,叫“周杰伦”“杨幂”的基层工作人员、医生、教师多了去了。但我们为什么会对“勉县行审局刘欢”这么敏感?还是因为“明星效应”在作祟。

但我们换位想想:如果这个新闻热点,不是“勉县行审局有个叫刘欢的工作人员”,而是“勉县行审局日均办理审批事项80件,群众满意度提升95%”,你还会点开看吗?可能不会。这说明啥?我们更关注“名人”,却常常忽略那些真正为我们服务的“普通人”。

其实,基层政务的每一点进步,都值得被看见。比如,现在很多县的行审局都推了“容缺受理”,就是次要材料没带全,先受理,后续再补;还有“跨省通办”,你在A省也能办B省的证——这些实实在在的便民举措,背后是无数“刘欢们”的努力。他们可能不善言辞,不会制造热点,但他们把政策落到实处,让群众少跑路、好办事。

最后想说:与其关注“是不是明星”,不如多看看身边的“无名英雄”

下次再看到“某某地有个和明星同名的人”这样的新闻,别急着当“吃瓜群众”。不妨多想想:这个“普通人”在做什么工作?他的岗位对社会有什么意义?就像“勉县行审局刘欢”这件事,不管是真是假,它都给了我们一个机会——去关注那些在基层默默付出的政务服务者。

他们没有明星的光环,却用日复一日的坚守,让社会运转得更顺畅;他们的名字可能没人记住,但他们办成的一件件“小事”,却关系到老百姓的“大日子”。这才是最该被看见的“流量”。

(注:本文信息基于公开资料及基层政务共性分析,若涉及具体人物信息,建议以官方发布为准。)