最近刷到个有意思的热搜词条——“别问刘欢”。评论区里,有人好奇:“他这几年怎么不唱新歌了?”有人追问:“是不是身体不舒服,所以很少露面?”还有人翻出他早年的采访,非要凑上去找“退隐背后的秘密”。

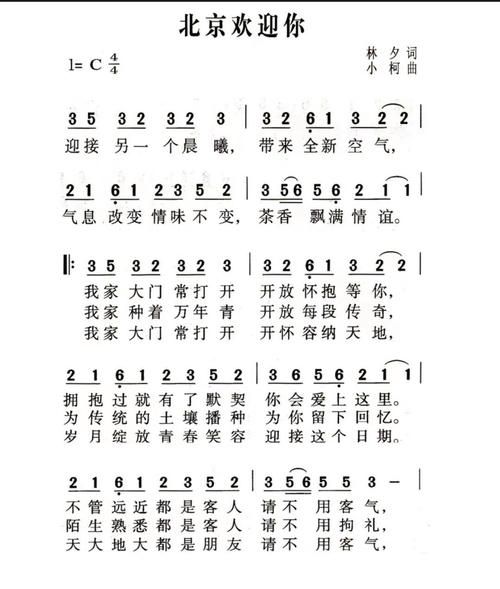

奇怪,刘欢是谁?是写出弯弯的月亮能唱哭整个华语乐坛的歌者,是好汉歌里“大河向东流”的一嗓子豪迈,是北京欢迎你里“我家大门常打开”的敞亮。可如今怎么就活成了需要被“追问”的对象?

先不说别的,单说刘欢在乐坛的分量,就够让人肃然起敬。上世纪80年代,他凭着一首少年壮志不言愁火遍大江南北,成了那个时代的“国民歌手”。后来跑去美国留学,学的是作曲专业,却硬是把自己活成了“音乐百科全书”——古典、摇滚、民谣、京剧……没有他不能碰的,也没有他玩不转的。你说他“歌路窄”?他转头就能用千万次的问把流行唱出歌剧腔;你说他“太严肃”,他又在我是歌手里把弯弯的月亮唱得眼眶发红,让全场观众跟着落泪。

可这样的刘欢,偏偏在巅峰期“退”了。不是消失,是真的退得更彻底——除了必要的音乐活动,几乎不参加综艺,不上热搜,连采访都少得可怜。有人说他“不合群”,可细想一下,娱乐圈里像他这样“守得住心”的人,又有几个?

有人说,我们“问刘欢”,是关心他。可真正的关心,是不是该先弄清楚:我们到底在“问”什么?

是问“他为什么不红了”?可刘欢需要“红”吗?早在2010年,他就凭着甄嬛传的主题曲凤凰于飞拿了华语音乐传媒大奖,那时候多少人说他“老树开花”,可人家笑笑:“歌能被喜欢,比什么都重要。”

还是问“他为什么不参加选秀节目”?现在选秀节目多火啊,导师席上随便坐坐,流量、代言拿到手软。可刘欢参加过中国好声音第一季,结果呢?他满心欢喜地想选好苗子,最后却发现节目组更看重“话题”和“人设”。他直言不讳:“这不是我想要的音乐。”后来有人找他去当导师,他直接回绝:“我现在只想写几首好歌,教教学生,比在镜头前装模作样强。”

最让人琢磨的,是有人问“他是不是被娱乐圈伤透了”。可看过刘欢采访的人都知道,他从不诋毁任何圈子,反倒总说:“娱乐圈是个好地方,但你要是想在这里待下去,就得守着自己的本心。”他不是“受伤”,只是选择了一种更“自在”的生活方式——陪孩子读书,给大学上课,偶尔和朋友聚一聚写写歌。他说:“唱歌是我的工作,但不是我的全部。人这辈子,总得留点时间给自己喜欢的事儿。”

你看,刘欢从没“消失”,他只是换了一种方式活着。他把聚光灯让给了年轻人,自己却在讲台上、在录音室里,继续发光发热。这样的他,哪里需要我们追问?

退一万步说,就算我们真的“关心”他,又何必非要用“提问”的方式?就像有人说“刘欢最近胖了不少”,有人跟着起哄“是不是不锻炼了”。可有人翻出他早年的照片说:“他年轻时就没瘦过,人家那是‘福相’。”还有人摆事实:“他因为体重问题做过心脏手术,现在这样好好吃饭,比什么都强。”

说到底,我们“问刘欢”,或许不是因为好奇,而是因为不习惯。不习惯娱乐圈里有人能“舍”下名利,不习惯有人能把“爱好”看得比“流量”重,不习惯有人能在喧嚣里守着一方清净。

可刘欢凭什么要“习惯”这些?他是艺术家,不是“网红”。艺术家是什么?是用作品说话的人,是活在自己节奏里的人。就像梵高不会为了卖画而迎合市场,贝多芬不会为了讨好听众而改变旋律。刘欢也一样,他不会为了我们的“好奇心”,而撕掉自己身上的“标签”。

说句实在的,与其“问刘欢”,不如去听他的歌。弯弯的月亮里藏着我们对故乡的思念,好汉歌里吼出的是中国人的血性,凤凰于飞里透着岁月的温度。这些歌,才是他留给我们最珍贵的东西。

别问刘欢了。问他,不如问问自己:在这个浮躁的时代,我们有没有勇气像他一样,守得住初心,耐得住寂寞,活得“自我”一点?

毕竟,真正的艺术家,从来不需要被“追问”来证明价值。他的歌,他的风骨,他活成的样子,本身就是答案。