第一次听刘欢唱好汉歌,十四岁的我把音量调小了半度——不是歌不好听,是那浓得化不开的鼻音像块厚棉布,堵得耳朵发闷:“这人是不是感冒了?怎么唱起来跟擤鼻涕似的?”

可没等电视里的武松喊出“该出手时就出手”,那团“棉布”突然就裹住了我的耳朵。尤其是“大河向东流啊”那一句,鼻腔里嗡嗡共鸣着股子豪气,像从酒缸里捞出来的烧刀子,呛得人眼眶发热。后来才知道,那哪是“感冒”,那是刘欢的“独门武器”,是把全国观众都“灌醉”的伏笔。

1. 鼻音的“第一印象”:总有人觉得“没唱干净”?

如果你问年轻一代的听众“刘欢的声音像什么”,答案里少不了“浑厚”“沧桑”“自带回响”。可“鼻音”这个词,一开始却带着点贬义——在讲究“清亮”“通透”的传统审美里,鼻腔共鸣总被看作“没把字头咬住”“发音不标准”。

早年间,刘欢刚凭少年壮志不言愁走红,就有乐评人说他的声音“像是捏着鼻子唱的”,不够“利落”。可偏偏是这个“不标准”,成了他的“记忆锚点”。你有没有过这样的经历?哪怕隔着一层人声嘈杂,只要耳机里飘出刘欢那标志性的鼻音,不用听歌词,你也能立刻认出来:“哦,是刘欢。”

为什么?因为他的鼻音从来不是“没唱干净”,是“刻进了骨头里”。就像书法家的“飞白”,是刻意为之的笔墨功夫。后来听弯弯的月亮重头再来,才发现那鼻音里有巧思:唱弯弯的月亮时,鼻音带着江南水汽的软,像老巷口飘来的栀子花香;唱重头再来时,鼻音又掺着北方汉子的硬,像铁道边冰冷的铁轨,偏偏又烫得人心里发酸。

2. “鼻音大师”的独家秘诀:不是“擤鼻涕”,是“会呼吸”?

声乐圈有句话:“共鸣是天生的,但共鸣的用法是练出来的。”刘欢的鼻音,恰恰是把“天生条件”和“后天雕琢”揉到了极致。

他的声乐老师曾经说过,刘欢的鼻腔共鸣天生比别人敏感,但这不是“天赋”,是“被逼出来的”。年轻时刘欢练歌,为了找到更好的共鸣位置,总捏着鼻子哼鸣,久而久之,鼻腔肌肉记忆成了本能。后来他干脆把这个“毛病”变成了“特点”——唱歌时,他不用刻意“挤”鼻音,而是通过气息控制,让气流在鼻腔和胸腔之间自然共振。

你听千万次的问里“这一生这一世,这问题还算不算?”那句,“问”字的尾音轻轻带上鼻音,像轻轻叹息,又像无奈的摇头,连带着问号都变成了扎心的句号。这种“呼吸感”,才是鼻音的灵魂。就像他自己在采访里说的:“唱歌不是喊,是把心里的气慢慢吐出来,吐到听者的心里去。鼻音,就是那口气‘拐了个弯’。”

3. 为什么别人模仿刘欢,永远差了“鼻音里的人味”?

网上有不少刘欢的模仿视频,有的学他扯着嗓子吼“大河向东流”,有的捏着鼻子学他哼弯弯的月亮,可听来听去,总让人觉得“差点意思”——不是不像,是少了点“人味儿”。

为什么?因为刘欢的鼻音里,藏着他对音乐的“较真”,对生活的“读懂”。唱好汉歌时,他去过山东水浒影视城,看过当地人怎么喝酒、怎么吼山歌,那鼻音里裹的不是技巧,是梁山好汉的“江湖气”;唱为祖国干杯时,他站在天安门广场,看着飘扬的国旗,鼻音里抖动的不是声音,是国人的“心跳”。

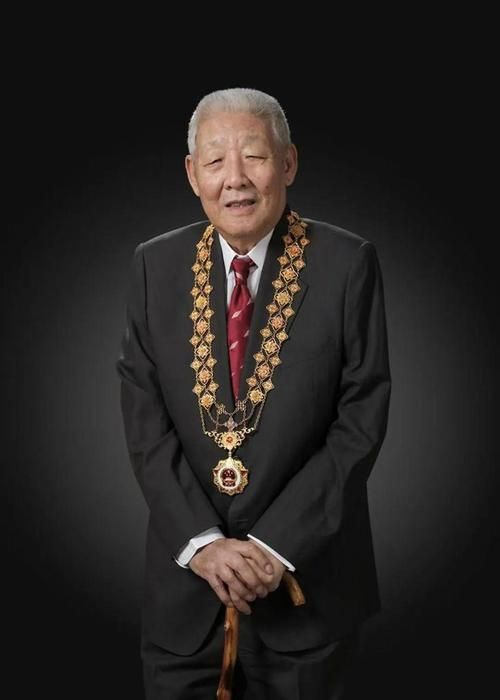

就像歌手舞台上他唱凤凰于飞,77岁的他声音已不如年轻时清亮,可那鼻音里沉淀的,是半辈子的故事。当唱到“旧梦依稀,往事迷离”时,你甚至能想象他唱这首歌时眼里的光——那不是“表演”出来的,是岁月“喂”出来的。

4. 当AI都能模仿音色,刘欢的鼻音为什么还“不可复制”?

现在AI唱歌越来越厉害,音色、节奏、换气都能模仿得惟妙惟肖,可为什么没人说“AI版的刘欢超过了原版”?

因为AI能模仿鼻音的“形”,却模仿不了鼻音的“魂”。刘欢的鼻音,从来不是个孤立的“技术标签”,而是他整个人的一部分:他的胸腔共鸣里装着北方汉子的爽朗,他的鼻腔共鸣里藏着知识分子的细腻,他的尾音里飘着对音乐的敬畏。就像他说的:“唱歌不是比谁嗓子大,是比谁心里有东西。”

再回到开头的问题:为什么说刘欢的鼻音是“缺陷”?因为总有人用“标准”的尺子,去量那颗“不标准”的心。可偏偏是这个“不标准”,让他的歌能穿越30年,至今还能让30岁的人听着流泪,让14岁的人跟着哼唱——毕竟,最动人的音乐,从来都不是“无瑕”的,而是带着人的“呼吸”,带着歌者的“体温”。

下次再听刘欢的歌,不妨闭上眼睛,别听他在“唱什么”,听他在“怎么说”。你会在他的鼻音里听见:一个歌者,用半辈子把“毛病”熬成了“传奇”。