提到“实力派”,很多人会第一时间想到刘欢;提到“顶流转型”,鹿晗几乎是绕不开的名字。一个在乐坛屹立四十载,从北京欢迎你唱到好声音导师,用醇厚嗓音和深厚积淀封神;一个从韩国男团回归后,在偶像与音乐人、演员的身份间反复横跳,始终没丢过对舞台的渴望。两人隔着二十岁的年龄差,明明处在完全不同的娱乐圈生态,却总有人把他们放在一起讨论——凭什么他们能在各自的时代,始终让“观众买单”?

刘欢:嗓音里的“时代印记”,是把歌唱成“艺术”的匠人

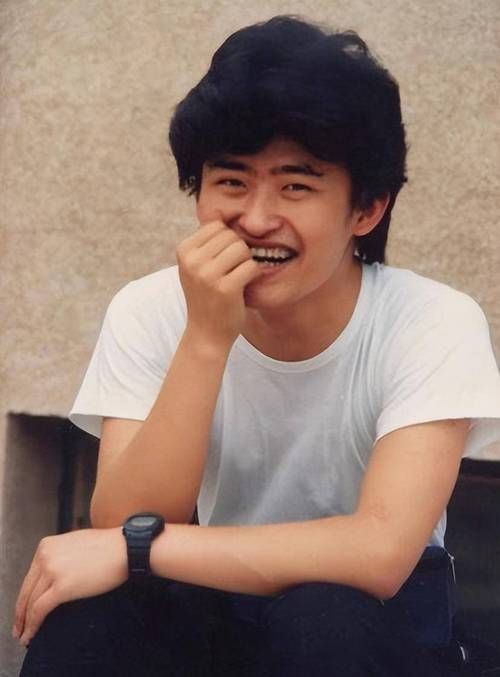

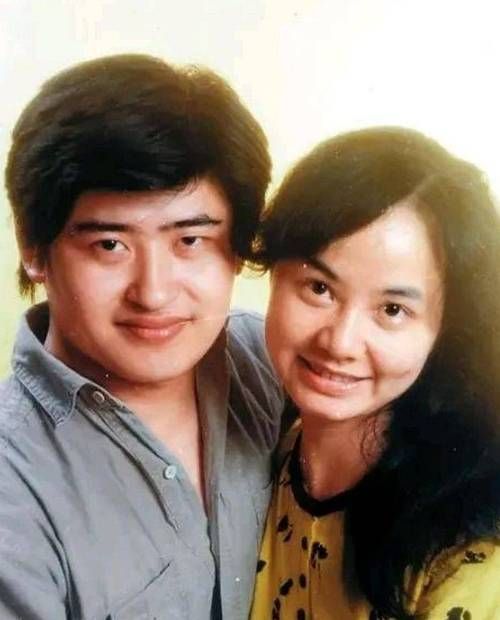

1987年,刘欢站在央视春晚的舞台上,唱响少年壮志不言愁时,恐怕没人想到这个留着长发、眼神清亮的青年,会成为日后华语乐坛的“活化石”。他的嗓子太特别,不是时下流行的“细声线”,而是带着金属质地的浑厚,像陈年佳酿,越品越有滋味。弯弯的月亮里,他用叙事感的嗓音勾勒出江南水乡的朦胧,好汉歌里,又用高亢嘹亮吼出“大河向东流”的豪迈——后来多少人翻唱,都学不来他声音里那股“扎根大地的烟火气”。

他从来不是“为流量唱歌”的艺人。90年代唱片业最鼎盛时,他为了音乐性,宁愿推掉商演费时半年打磨专辑;当综艺开始盛行,他接我是歌手是因为“想看看现在的年轻音乐人怎么玩”,却在台上稳稳当了个“定海神针”,改编的忘情水把流行歌唱成了歌剧,让评委直呼“重新定义了歌曲”。就连在中国好声音当导师,他也从不搞“人情世故”,直截了当指出学员问题:“你这技巧很熟练,但缺了点‘人味儿’”——这大概就是刘欢最厉害的地方:他永远把音乐本身放在第一位,用专业说话,用作品立身。

鹿晗:流量的“原住民”,是把“偶像”做成“事业”的革新者

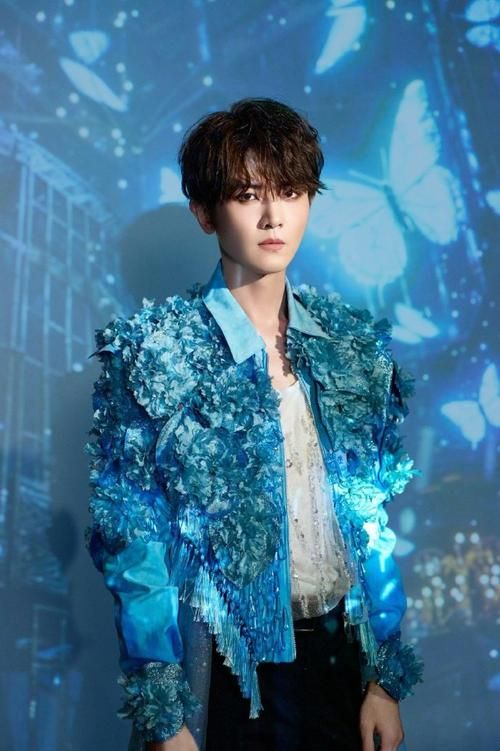

如果说刘欢是“传统乐坛的坚守者”,鹿晗就是“数字时代的破局者”。2014年,他带着EXO-L的狂热关注回国,顶着“归国四子”的顶级流量,却从没把自己当成“只会卖脸的偶像”。第一张个人专辑Reloaded里,他坚持加入英文创作,尝试EDM、Urban等多种曲风,勋章更是把电子和摇滚融合出了少年出征的锐气——这首歌后来成了冬奥会运动员的“出战BGM”,谁能想到,最初它只是一个偶像的“实验作品”?

他比谁都清楚“流量”是双刃剑。当所有人都等着他靠颜值吃饭时,他跑去拍长城上海堡垒,哪怕口碑两极,也要尝试跳出“偶像剧男主”的舒适圈;当综艺里的人靠“立人设”圈粉时,他在跑男里真实得像个邻家少年,会累到瘫倒,也会为团队胜利嘶吼。更重要的是,他从来没停止“转型”:成立个人工作室,专注音乐制作,把演唱会办成“沉浸式音乐现场”,连舞台设计都亲自参与;演戏也不是“玩票”,穿越火线里的小哥路小北,瘫痪、自卑又倔强,硬是被他演出了“电竞少年的魂”。有人说他“流量褪后后不够扛打”,但看看他今年新歌Chill Me里松弛的唱腔,和综艺里对后辈的耐心指导——这个从“顶流”一步步走过来的男人,早把“流量”做成了“实力”的垫脚石。

跨越时代的共鸣:他们都在用“真诚”对抗浮躁

有人说,刘欢代表的是“过去的黄金时代”,鹿晗代表的是“当下的流量时代”,两人怎么比?但细想会发现,他们骨子里藏着同样的东西:对专业的敬畏,对事业的执着,和对观众的真诚。

刘欢曾在采访里说:“唱歌不是炫技,是讲给听众的故事。”鹿晗也说过:“偶像的意义,是用行动告诉大家,你可以变得更好。”他们或许风格迥异,一个站在舞台中央就自带“大师气场”,一个站在聚光灯下仍带着“少年意气”,但他们都明白:在这个快速迭代的时代,只有踏踏实实做好作品,才能让短暂的“流量”变成长久的“生命力”。

所以你看,刘欢六十岁还在开演唱会,唱到高音处依旧眼神发亮;鹿晗从“小鹿”变成“晗哥”,却依然会在舞台上给粉丝鞠躬。他们告诉我们:不管是身处哪个时代,守住初心、守住专业,你就能成为那个“让人记住的人”。

或许,这就是娱乐圈最动人的故事——不是谁更红,不是谁更火,而是无论何时,总有人愿意为“热爱”买单,为“专业”让路。刘欢和鹿晗,一个用岁月沉淀艺术,一个用青春开拓可能,他们的故事,值得每一个追梦人细品。