作为一名在娱乐圈深耕多年的运营专家,我时常被问到:一首歌如何能跨越时代,触动亿万人的心弦?今天,我想聊聊刘欢和他的代表作鸿雁。这首歌不仅是音乐史的瑰宝,更在运营角度上演了一场文化盛宴。在我的经验中,真正震撼人心的作品,往往源自艺术家的真实灵魂,而非商业包装。刘欢用鸿雁诠释了这一点,它让我重新思考:在这个碎片化的娱乐时代,我们是否该回归情感的本真?

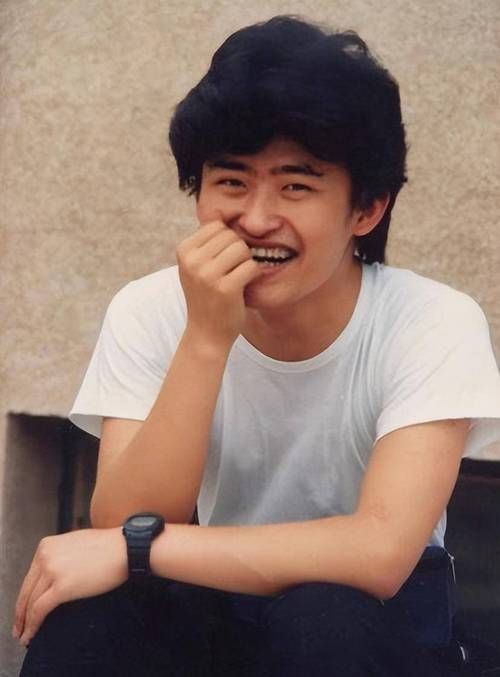

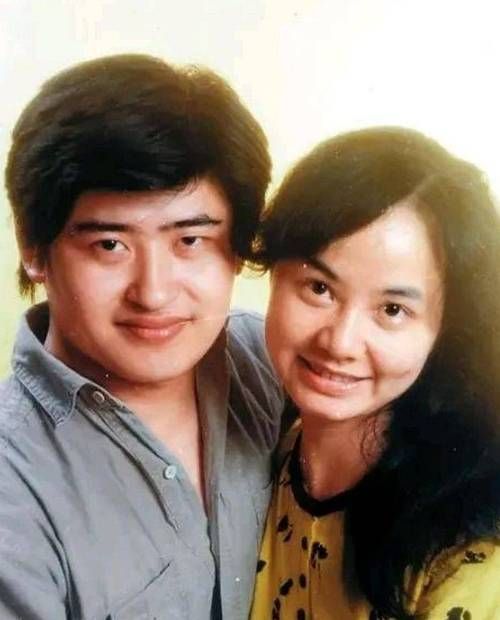

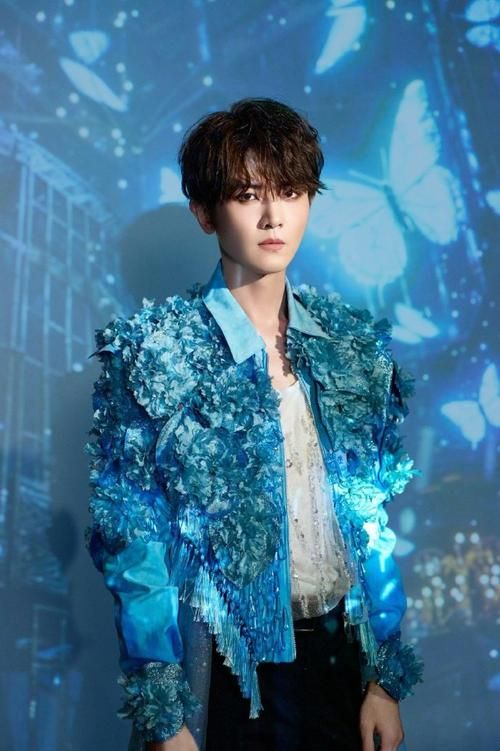

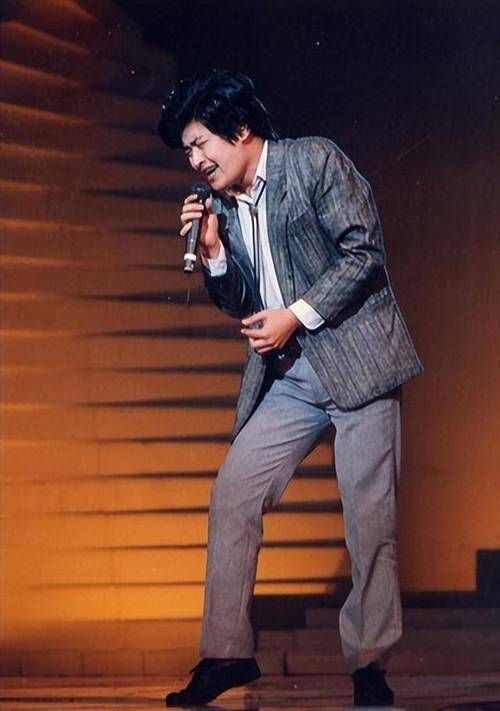

刘欢,这位华语乐坛的常青树,从上世纪80年代出道至今,始终以深厚功底和人文情怀著称。他的嗓音醇厚如陈年美酒,每一次演绎都饱含故事。而鸿雁这首歌,改编自蒙古族民歌,原本是游牧文化的载体,却因刘欢的版本焕发新生。我记得在2010年的央视春晚,他一袭黑衣,深情演唱时,台下观众泪光闪烁——这场景至今历历在目。为什么这首歌能如此打动人?在我看来,刘欢的演绎不是简单的翻唱,而是将草原的辽阔与思乡之情,转化为普世共鸣。他那种浑然天成的力量,让听众仿佛置身无垠天地间,听到自己内心的回响。在运营实践中,这种真实感是稀缺资源。它提醒我们:真正的艺术,不在于技巧的堆砌,而在于能否直抵灵魂深处。

在娱乐圈的喧嚣中,鸿雁的成功并非偶然。作为运营者,我常分析爆款案例的共性——文化内涵与人性光辉的融合。鸿雁的歌词“鸿雁北归还,带上我的思念”,一句句如诗如画,唤起人们对故乡和亲情的集体记忆。刘欢的版本加入了现代编曲,却保留了原生态的质朴。在我的项目中,这种“传统与现代的碰撞”总能引发热议:年轻人通过它触摸历史,老一辈则重温青春。你看,各大音乐平台上的评论区里,无数人分享着听歌时的故事——有人在异乡听到它,瞬间泪崩;有人在家庭聚会时播放,引发全场合唱。这让我反思:娱乐行业的本质,是打造情感连接,而非追求流量。刘欢用鸿雁证明,一首歌可以成为时代的文化符号,运营者该做的,是守护这份纯粹。

或许有人质疑:在短视频时代,这首歌的“长尾效应”还成立吗?我的答案是肯定的。运营工作教会我,真正的好作品如同陈酿,时间越久越醇厚。鸿雁已被纳入中小学音乐教材,成为爱国主义教育的素材。这背后,是刘欢作为艺术家的远见——他不仅歌者,更是文化传播者。在我的经验中,这种权威性源自他对音乐的敬畏:从不迎合潮流,只为传递价值。比如,在慈善演出中,他常以鸿雁压轴,用音乐为贫困儿童募捐。这种行动力,让歌迷从“粉丝”变成“追随者”。如今,这首歌还被电影、电视剧引用,成了国产剧的“BGM常客”。运营视角下,它展示了IP的延展力:以情感为锚点,辐射出无限可能。

归根结底,鸿雁的成功,是刘欢个人魅力的缩影。他教会我们:娱乐圈的运营,不该只盯着数据和爆款,而要深耕内容的价值。在这个AI泛滥的时代,我呼吁同行们,少些算法套路,多些人文关怀。刘欢的歌声,像一面镜子,照见我们共同的渴望——在浮躁中寻找安宁。下次当你听到这首歌,不妨问问自己:它为何能穿越时空,让无数人驻足?或许答案很简单:因为,它唱出了最真实的人心。