说起华语乐坛的“活化石”,刘欢的名字总绕不开——他那副被岁月打磨得愈发醇厚的嗓子,唱过少年壮志不言愁的意气风发,也唱过好汉歌的苍茫辽阔,更在国际舞台上让世界听过中国故事的声音。而提起高晓松,大家想到的或许是“音乐鬼才”,是“同桌的你”里懵懂的青春,也是晓说里上知天文、下知地理的“杂家”。一个在音乐领域深耕四十载,低调得像个“隐士”;一个横跨音乐、文化、综艺,活得像个“江湖客”。这两位看似南辕北辙的传奇人物,到底藏着多少不为人知的交集?他们的艺术世界里,又藏着怎样跨越风格的共鸣?

刘欢:音乐里的“匠人精神”,从不是“流量玩家”

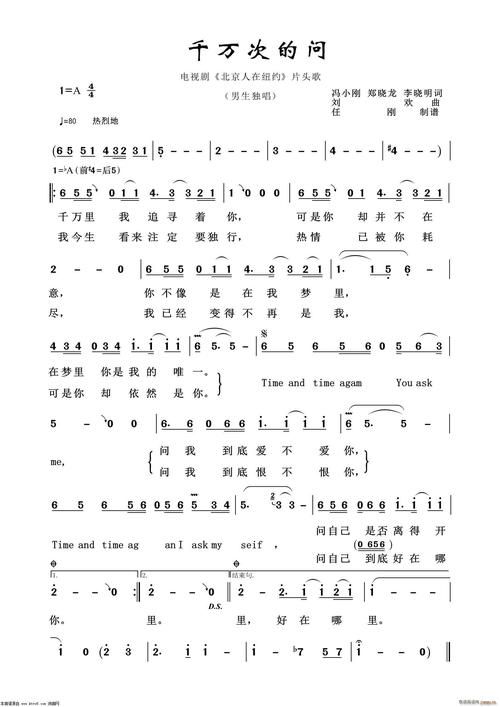

刘欢的音乐生涯,是一部写满“认真”的教科书。1987年,他还是中央音乐学院的青年教师,为电视剧便衣警察唱少年壮志不言愁,一句“几度风雨几度春秋,风霜雪雨博激流”,瞬间唱出了那个年代年轻人的热血与担当,也让全国记住了这个声音浑厚、眼神坚定的青年。后来为北京人在纽约配千万次的问,他用撕裂般的情感演绎了东西方文化的碰撞与挣扎,这首歌至今仍是华语影视音乐的巅峰之作。

但刘欢的“牛”,从来不是靠一首歌吃一辈子。他坚持“音乐不能只讲技巧,更要讲情怀”——给好汉歌编曲时,他特意加入唢呐和打击乐,把水浒英雄的粗犷豪迈唱进了中国人的骨血;为甄嬛传写凤凰于飞,他研究古代音律,用“旧梦依稀,往事迷离”的唱腔,唱尽了后宫女子的无奈与沧桑。有人说他“太较真”,录一首歌常常反复打磨几十遍,连呼吸的节奏都要精确到秒。可在他看来,“音乐是时间的艺术,差一分一秒,味道就不对了”。

更难得的是,在这个流量至上的时代,刘欢始终“守身如玉”。他很少上综艺,拒绝商业代言,连演唱会都办得极少。“我不想让音乐变成‘快消品’,它值得被慢慢品。”这份对艺术的敬畏,让他在圈内赢得了“定海神针”的称号——年轻音乐人遇到瓶颈时会找他请教,业内遇到重大音乐项目时第一个想到的也是他。

高晓松:文字里的“江湖气”,是“诗人”也是“玩家”

如果说刘欢是“静水流深”,那高晓松就是“江湖浪涌”。这位北京胡同里长大的“顽主”,骨子里就带着股不羁的文人气质。1990年代,他和老狼、郑钧一起,用“校园民谣”撬动了华语乐坛的一角。同桌的你里“明天你是否会想起,昨天你写的日记”,唱出了无数人对青春的怀念;睡在我上铺的兄弟里“你总是猜不透我,到底在想什么”,成了毕业生临别时的“BGM”。那时候的高晓松,是“校园民谣旗手”,是写歌词的“诗人”,笔尖流淌的都是干净又忧伤的故事。

但高晓松从不是“只有一面”的人。写完青春,他一头扎进“江湖”——制作郑钧的赤裸、那英的征服,玩起音乐制作,成了圈里公认的“金牌制作人”;后来写书、做纪录片,再杀入综艺,成了晓说晓松奇谈里的“知识分享者”。他说自己“就是个好奇宝宝,对世界充满好奇”,所以从不给自己设限。在晓说里,他从历史聊到地理,从诗词歌赋聊到人生哲学,用“说书人”的方式,把硬核知识讲得像“江湖故事”一样好听。

当然,高晓松也“挨过骂”。有人批评他“不务正业”,有人说他“在综艺上消耗了才华”。可他从不辩解:“人生就像一场旅行,风景不同,心情也不同。我乐意在每个领域里试试水,谁规定一个人只能做一件事?”这份“通透”和“洒脱”,让他成了娱乐圈里少有的“活得明白”的人。

“严肃”与“不羁”的碰撞:他们早就“惺惺相惜”

刘欢和高晓松,一个“端着”艺术家的严谨,一个“玩着”玩家的随性,看似是两条平行线,却早在上世纪90年代就有过交集。1994年,他们一起参与制作专辑校园民谣2,刘欢是制作人,高晓松是创作人。那时候的高晓松还是“新人”,刘欢没少帮他改歌——“你的词写得不错,但旋律太飘,得加点‘根’。”高晓松嘴上应着,心里却犯倔:“我的歌词本就该像风,怎么能有根?”可后来他回头一想,刘欢说的是“音乐要接地气,得让普通人听得懂、有共鸣”。

后来在一次访谈中,高晓松提到刘欢,眼里满是敬佩:“刘欢老师那种对音乐的较真,我学不来。有一次录歌,他在棚里待了18个小时,就为了把一个尾音处理得更自然。他说‘音乐是骗不了人的,观众听得出来你是敷衍还是用心’。”而刘欢也曾在公开场合夸高晓松:“晓松的词里有才情,有灵气,他能把最普通的情感写出诗意,这是很多词作者做不到的。”

这两位“杠精”艺术家,偶尔也会“拌嘴”。高晓松说刘欢“太严肃,把音乐搞得像研究课题”,刘欢回怼他“太随意,把音乐当成了消遣”。可吵归吵,他们骨子里对“艺术品质”的执着,却惊人地一致。刘欢说:“音乐人可以玩风格,但不能玩态度。”高晓松也说:“再通俗的歌,也得有‘魂’,否则就是口水。”这份“求同存异”的默契,或许就是他们能成为“忘年交”的秘诀。

超越音乐:他们都是“时代的符号”

刘欢和高晓松,早已不是单纯的“歌手”或“音乐人”。刘欢用音乐记录了中国改革开放四十年的变迁,从少年壮志不言愁的激情,到好汉歌的豪迈,再到甄嬛传的深邃,他的歌声里藏着一个国家的成长轨迹。高晓松则用文字和语言搭建了一座“桥梁”,无论是校园民谣里的青春记忆,还是晓说里的文化解读,他让更多人感受到了文字的魅力和文化的温度。

他们经历过华语乐坛的“黄金年代”,也见证了流量时代的“浮躁与喧嚣”。可无论外界如何变化,他们始终守着自己的“一亩三分地”:刘欢依然在音乐里“较真”,高晓松依然在知识里“撒欢”。他们让我们看到,真正的艺术家,从来不会被时代裹挟,只会用自己的方式,为这个时代留下“值得被记住的声音”和“值得被品味的文字”。

说真的,刘欢和高晓松,一个像“山”,沉稳、厚重,让人心生敬畏;一个像“水”,灵动、随性,让人感到亲切。他们或许永远成不了“类型相同”的朋友,却在各自的道路上,活成了彼此眼中的“风景”。那么问题来了:在这个“快餐文化”盛行的时代,我们还需要刘欢这样的“匠人”和高晓松这样的“玩家”吗?答案或许,就藏在你曾为他们单曲循环的那首歌里。