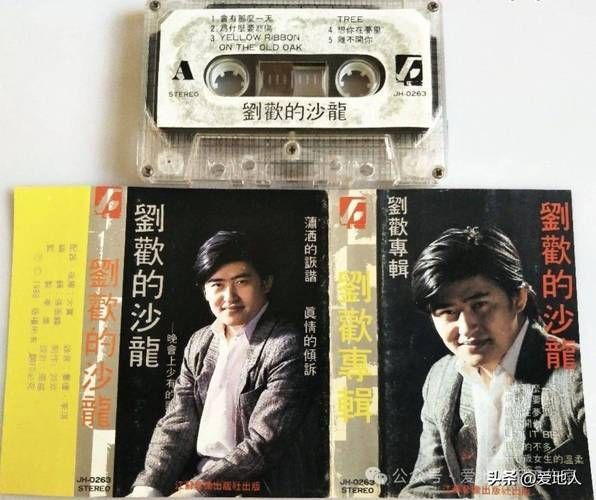

提起刘欢,多少人脑海里立刻跳出好汉歌里高亢的“大河向东流”,或是北京奥运会开幕式上用歌声震撼世界的身影?但如果你关注他的近况,会发现这个舞台上的“定海神针”,曾一度连走路都步履蹒跚。直到几年前,他接受了髋关节手术,才重新让音乐站稳了脚跟。都说“伤筋动骨一百天”,一个靠声音和肢体表达的音乐人,髋关节出问题无异于“釜底抽薪”,可刘欢不仅恢复得快,还能重返巅峰状态——这背后,那些默默无闻的医生,到底藏着什么“看家本领”?

从“铁人”到“跛行者”:刘欢的髋关节,到底经历了什么?

熟悉刘欢的人都知道,他对音乐的“拼命”是出了名的。90年代连续登台12小时不休息,现场飙高音毫无压力,体重曾一度飙到220斤,高强度的工作加上超重,让他的髋关节早早“不堪重负”。2019年,他在歌手节目录制时被拍到行动明显不便,走路时身体倾斜,甚至需要妻子搀扶,后来在采访中才坦承:“是股骨头坏死,疼到晚上睡不着,连穿袜子都费劲。”

股骨头坏死,可不是小毛病。简单说,就是髋关节的“轴承”坏了——股骨头因为缺血、压力过大等原因坏死,关节面塌陷,走路时骨头和骨头直接摩擦,疼起来“钻心”。一般人得了这病,可能连正常生活都难,更别说刘欢这种需要久站、频繁发力唱歌的“高危职业”。可为什么他能“逆风翻盘”,甚至术后几年还能开演唱会?这得从他选的医生和手术方案说起。

选医生,刘欢比谁都“较真”:不是名气大,而是“懂你”更重要

刘欢曾在节目里透露,最初决定手术时,他心里打鼓:“那么多医生,到底该信谁?”他找到了北京某知名医院的骨科主任——一位在人工髋关节置换领域深耕30多年的专家。据说,他见了医生第一句话就是:“我手术后还能唱歌吗?还能上台吗?”

这句话,戳中了关键。很多股骨头坏死患者,只想着“能走路就行”,但对刘欢来说,“能唱歌、能上台”才是手术的“及格线”。而他选的医生,恰恰是那种“不只看病,更懂人”的专家。

医生没直接拍胸脯保证,而是拿出了一沓厚厚的病例:其中不乏舞蹈演员、京剧演员、外科医生这类对肢体功能要求极高的职业者,术后都恢复了正常工作。“对刘欢这样的音乐人,髋关节的稳定性、活动度比普通人要求更高,不能为了‘省事’做简单置换,得给他‘量身定制’方案。”后来医生解释,他给刘欢做了“微创人工全髋关节置换术”——切口小、出血少,更关键是保留了更多肌肉和软组织,这为术后快速恢复、让关节能胜任“高强度唱歌”打下了基础。

手术只是“第一步”:医生团队里的“细节控”,藏着术后奇迹的秘密

如果说选对医生是“成功的一半”,那术后的康复管理,就是决定刘欢能不能重返舞台的“另一半”。你敢信?刘欢的康复方案里,连“怎么呼吸”都算进去了。

“唱歌不是动动嗓子的事,需要腹部发力、胸腔共鸣,这和髋关节周围的肌肉群息息相关。”康复师后来讲,刘欢刚开始康复时,连最基础的“屈髋动作”都做不好——一用力,髋关节就咯吱响,更别说唱高音时横膈膜下沉对腹部的压力了。于是,医生团队专门给他设计了“唱歌康复法”:先练习腹式呼吸,让腹部肌肉慢慢适应发力;再结合“小幅屈髋+发声训练”,在活动关节的同时,让身体记住“唱歌时的发力模式”。

还有个细节让人感动:刘欢术后怕疼,康复积极性一度不高,医生团队没一味“催”,而是每天给他放他以前的演唱会录像,“您看,舞台上的您多神气,现在迈出这一小步,是为了未来能再唱一百步。”这种“情感激励”,比单纯的“说教”管用多了。慢慢地,从扶着助行器走,到独立走1000步,再到最后在排练室里飙高音——刘欢的康复路,硬是被医生团队“哄”着、“较着劲”走出来了。

从刘欢的经历里,普通人能学到什么?

其实不只是刘欢,很多公众人物的“健康逆袭”背后,都藏着医生团队对“个体差异”的极致尊重。对普通人来说,关节出了问题,选医生时别只盯着“专家头衔”,更重要的是看三点:

第一,看他“懂不懂你的需求”。是只想“能走路”,还是想“爬山、跳舞、带孙子”?不同的需求,手术方案天差地别。

第二,看团队“全不全”。骨科医生做手术,康复师做训练,有没有营养师帮你控制体重(毕竟体重对关节压力太大了),这些“配角”往往比“主刀医生”更重要。

第三,看沟通“细不细”。好医生会主动告诉你“为什么选这个方案”“术后要注意什么”,甚至会鼓励你提想法——毕竟,身体是你自己的,你得“参与”自己的治疗。

你看刘欢,从差点告别舞台,到如今依然能用歌声打动人,除了他自己的坚持,更重要的是那些“既治身又暖心”的医生。他们不只是在“修理关节”,更是在帮一个人“找回生活的节奏”。

最后忍不住想问:如果你面临关节手术,会像刘欢一样,找个“懂你”的医生吗?或者,你身边有没有因为遇到好医生而重获新生的故事?评论区聊聊,或许你的故事,就能帮到下一个需要的人。