提起华语乐坛的“殿堂级声音”,刘欢的名字总带着一种无可替代的分量——他的歌是弯弯的月亮里走出的故乡月色,是千万次的问里敲打心门的北京人在纽约回响,更是好声音舞台上“导师”二字最鲜活的注脚。而若说乐坛有个“文人歌者”,非黄舒骏莫属:未来的主人翁里对社会命题的冷峻叩问,改变1995中青春与时代的激烈碰撞,连歌词都能当散文诗来读。一个以“声”立世,一个以“词”破局,当刘欢的“王者之声”遇上黄舒骏的“智者叙事”,有人要问:这个组合为何成了华语乐坛的“梦幻联动”?他们的歌里,藏着几代人的青春密码,更藏着如今音乐圈最稀缺的“匠心”。

刘欢:不止是“好声音”,更是“好音乐”的代名词

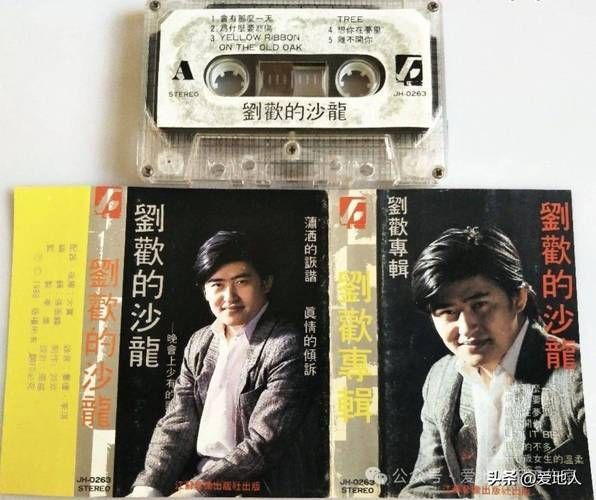

第一次听刘欢唱弯弯的月亮,还是小学的音乐课本磁带里。没有华丽编曲,他站在钢琴前,声线像一条温润的河,把“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”唱成了每个人心底对故乡的柔软想象。后来才知道,这首歌1989年刚推出时,几乎横扫了所有音乐榜单——在那个邓丽君、张学友的流行风潮正劲的年代,刘欢用一种“学院派”的醇厚,打破了流行歌“甜腻即王道”的规矩。他的声音自带“故事感”,高音能冲上云霄却不刺耳(比如千万次的问里“千万里我追寻你”的爆发),低音又像陈年老酒,越品越有滋味(近年翻唱从前慢,连木心先生笔下的“从容”都从音符里渗了出来)。

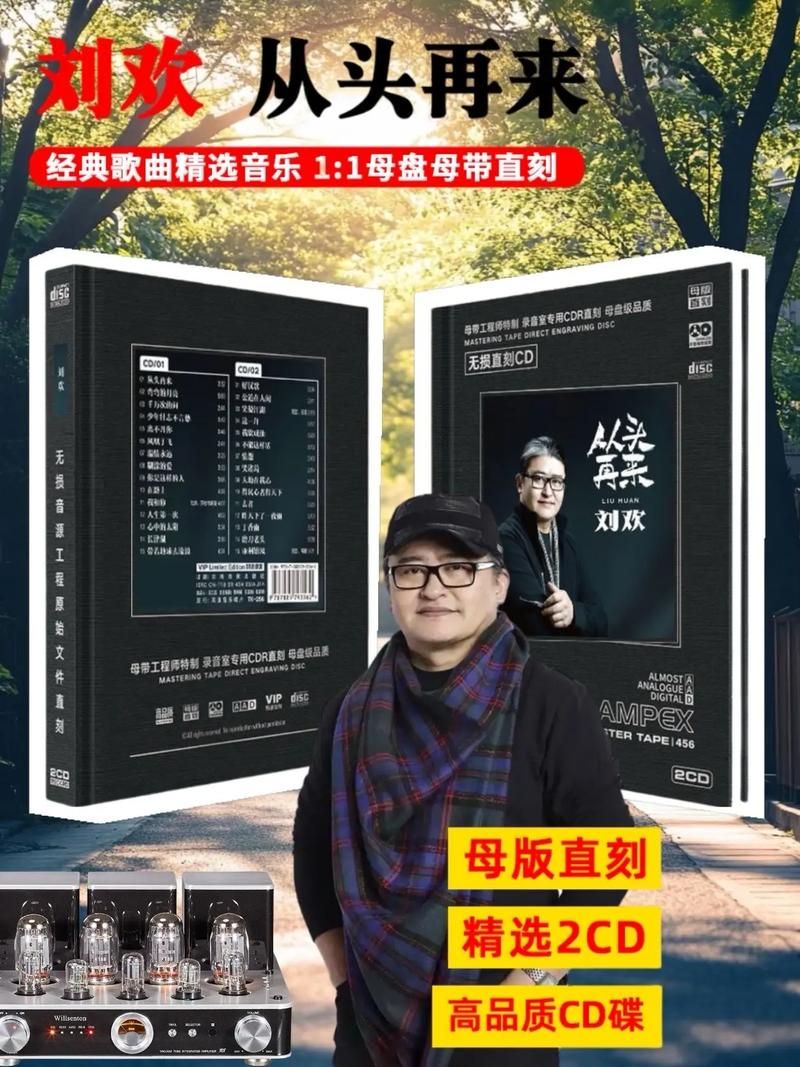

但刘欢的歌,从来不只是“好听”。他唱亚洲雄风,把“我们亚洲,山是高昂的头”唱出了亚洲人骨子里的自尊与骄傲,那是1990年北京亚运会时,整个民族的共同心跳;他唱从头再来,给下岗工人嘶吼出“心若在,梦就在”的韧劲,成了那个年代最温暖的励志符号。最难得的是,红了三十年,他从未让商业裹挟音乐——拒绝无数综艺邀约,却在中国好声音舞台上甘当“绿叶”,对着年轻选手一句句抠细节,只因他说“音乐这事,来不得半点虚头巴脑”。

黄舒骏:用歌词写“社会观察”,把流行歌唱成“时代答卷”

如果说刘欢是华语乐坛的“定海神针”,黄舒骏就是那个“特立独行的思考者”。这个台大中文系高材生,写歌从来不玩“情情爱爱”的套路——1988年,他带着马不停蹄的忧伤出道,歌里唱“我总是战战兢兢地,活在自己不甚满意的现在”,让多少在都市里打拼的年轻人秒共振;1990年的未来的主人翁,歌词直接戳到时代痛点“每一个即将诞生的新生命,都将是未来的主人翁,可我们给他们一个什么样的世界”,30年后的今天听,依然像面镜子照着现实;就连改变1995,都用“他们说你必须改变,才能不会被这个世界淘汰”的尖锐,唱透了那个世纪之交,每个人面对时代洪流的无力与倔强。

黄舒骏的“绝”,在于他能把“深刻”写出“流行皮相”。明明是社科系毕业的“学霸”,写出的旋律却朗朗上口;歌词里全是“社会命题”,偏偏能让街头巷尾的人跟着哼唱。更难得的是,他从不把“深刻”当标签——当1997年功夫专辑里,他用“功夫功夫功夫,天下无敌”的戏谑唱出“江湖不过是一盘棋”,把武侠与人生说得举重若轻;近年发的见字如面,又用“见字如面,你还好吗”的温柔回归私人情感,让人突然发现:原来这个“严肃的歌者”,心里也藏着最柔软的角落。

当“声”与“词”碰撞,为何成了“绝唱”?

有人说,刘欢和黄舒骏,一个代表了华语音乐的“技术巅峰”,一个代表了“思想深度”。但如果只是“顶级+顶级”,何以称得上“绝唱”?真正的答案,藏在他们对音乐的“敬畏心”里。

刘欢录音时,为了一个咬字可以录十几遍,他说“每个音都有情绪,不能糊弄”;黄舒骏写歌词,能为一句话查半个月的资料,他坚信“歌词是音乐的灵魂,不能只堆砌辞藻”。在这个“快餐音乐”泛滥的年代,有人用AI作曲,有人套写情歌,他们却依然坚持“一个音符一个字地磨”。更重要的是,他们的歌里,永远跳着“时代的脉搏”——刘欢的歌声里有家国情怀,黄舒骏的词里有社会温度,他们从未把音乐当成“娱乐消费品”,而是当成“记录时代的声音档案”。

所以当年轻人在短视频里刷着“30秒神曲”时,总有人会回头听刘欢的千万次的问,在“千万里我追寻你,可是你却并不在意”里找当年的热血;也会在夜深人静时,循环黄舒骏的未来的主人翁,在“是不是我们的年龄,还处在愤怒的时代”里审视当下的自己。原来好的音乐,真的能穿越时间——它不只是旋律,更是一代人共同的记忆,是一个时代的精神注脚。

或许,这就是为什么我们总说“再也难见刘欢、黄舒骏这样的歌手”——不是技术退步了,不是人才少了,而是那份“用音乐对抗浮躁”的匠心,那份“让作品有灵魂”的执着,在这个追求“流量为王”的时代,成了稀缺品。但幸好,他们的歌还在,只要旋律响起,我们依然能被那份纯粹与深情击中——或许,这就够了。