不知道你有没有过这样的瞬间:某天深夜刷到一条十年前的舞台视频,明明没听过这首歌,却在看到那两个人并肩站在一起的瞬间,鼻尖突然就酸了。于我,这个画面是刘欢和霍尊——一个像陈年普洱,醇厚到能榨出岁月的滋味;一个像新采的雨前龙井,清冽到能映出山间的月光。明明是两个隔着几代人的声线,凑在一起时却像早就商量好的,一个扬,一个抑,一个重锤敲鼓,一个细针绣花,偏就能让你耳朵一热,心里一软。

先说说这两个“极端”的人,为什么能凑到一起?

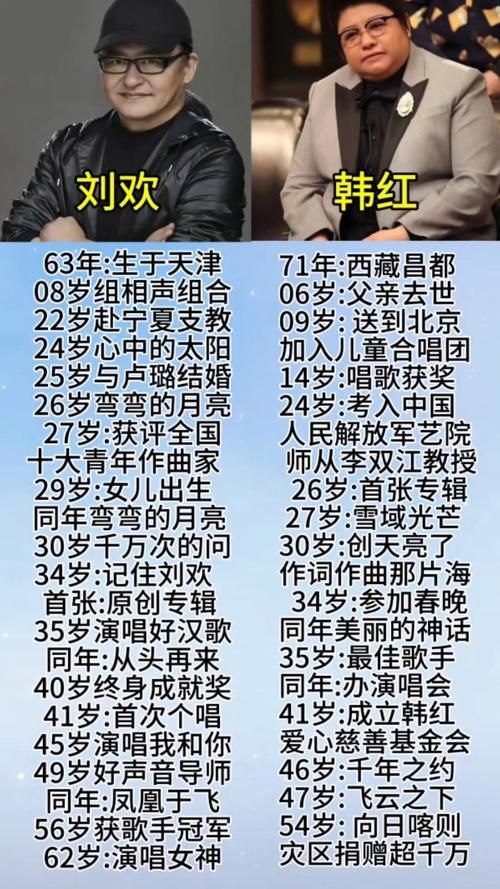

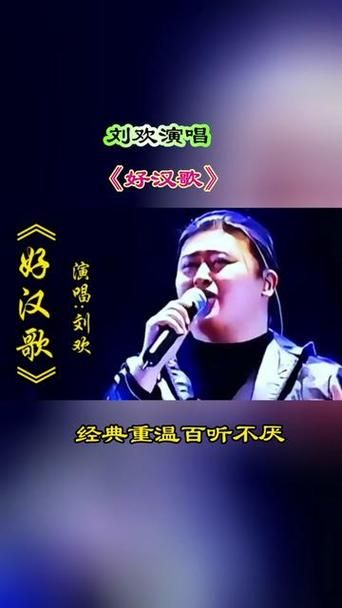

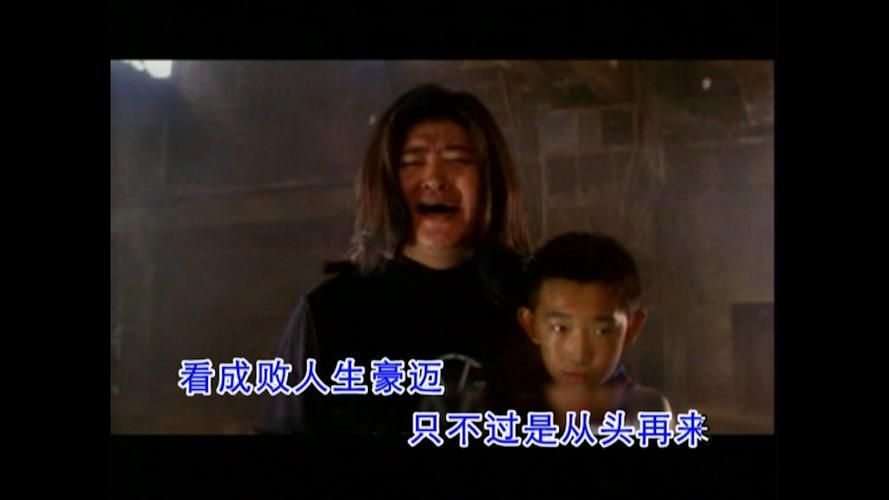

刘欢是什么标签?华语乐坛的“定海神针”——不是流量堆出来的,是一路唱过北京人在纽约好汉歌千万里,嗓子里裹着人生况味的“活化石”。他的声音像老北京的四合院,有格局,有故事,你闭眼听他唱“路见不平一声吼”,仿佛能看到他袖子一挥,就能把江湖的恩怨情仇都唱进你的骨头里。可你要以为他只会“吼大歌”,就错了。他给甄嬛传配的凤凰于飞,缠绵悱恻到能让后宫的妃子都掉眼泪;他唱弯弯的月亮,温柔得像抱着襁褓里的孩子,连尾音都在往你心尖上蹭。这人啊,越厉害越“收得住”,能撑起一座舞台,也能把一首小民谣唱得荡气回肠。

再看霍尊。2014年我是歌手的舞台上,他一袭青衫,唱卷珠帘时声音像被水洗过,清得发颤,又带着古画的淡雅。“画地为牢,我为谁谁为画里妖”,唱得人头皮发麻,当场就火了。后来有人说他是“古风精灵”,可他偏偏又倔得很,不肯一直“端着”唱古风——他尝试过摇滚,玩过电子,甚至把百年孤寂改编成了中国风。有人骂他“不务正业”,他却说:“我只是想让更多人听到,原来中国的声音可以这么‘活’。”他的嗓音像一把薄胎瓷,轻轻一敲就叮咚作响,可你仔细听,那瓷胎里又藏着韧劲儿,越听越觉得,这不是“小家碧玉”,是“大雅不俗”。

那问题来了:两种“极端”的嗓子,凑在一起会不会打架?

其实早在2020年歌手·当打之年,刘欢作为首发嘉宾,霍尊作为参赛选手,两人就有过一次“神级同框”。不是正式合唱,是后台彩排时,刘欢教霍尊改编向天再借五百年。霍尊一开始有点拘谨,小声说:“刘老师,我这嗓子……怕压不住。”刘欢摆摆手,笑着指了指自己的嗓子:“怕什么?你这嗓子跟这歌配极了,像山里的雾,缭绕着,反倒显出那座山的高了。”后来的舞台,刘欢用他标志性的厚重嗓音撑起主歌,霍尊的和声像云一样飘在上面,一句“我真的还想再活五百年”,刘欢唱出了“铁骨铮铮”,霍尊唱出了“儿女情长”,台下观众的掌声愣是停了三秒——太稳了,又太暖了,像喝了一口热酒,从喉咙一直烧到心里。

还有一次是在经典咏流传,两人合唱山居秋暝。霍尊负责“空山新雨后,天气晚来秋”,声音干净得像雨后的竹林;刘欢接“明月松间照,清泉石上流”,嗓音沉下来,像清泉流过石头,把“竹喧归浣女,莲动下渔舟”的岁月静好,唱成了画。编曲里还加了古筝和笛子,刘欢的手轻轻打着拍子,霍尊的眼里闪着光,两个人连呼吸都仿佛同步了——你知道,这不是技巧的堆砌,是两个人把对音乐的“敬”,都融在了同一个频率里。

为什么他们的合唱,总让人“心头一颤”?

我后来琢磨,大概是因为他们都懂“音乐的真谛不是炫技,是‘走心’”。刘欢唱了半辈子歌,从没把嗓子当“工具”,他说“唱歌得先把自己掏空,让歌住进来”;霍尊虽然年轻,却早就明白了“声音是给情绪搭桥的”,他的歌里总有股“干净的执拗”,不肯为了迎合市场丢掉自己的棱角。两人凑在一起,就像两块温玉,一碰就响,那声音里没有“我要证明我很厉害”的急切,只有“这首歌得这么唱才对”的笃定。

更让人心头一颤的,是“代际对话”里的温度。刘欢看着霍尊,像看着年轻时的自己——当年他也是凭着一嗓子好音色,从北京合唱团一路唱到国际舞台;霍尊望着刘欢,眼里全是敬意——他总说“没有刘欢老师这样的前辈铺路,就没有我们这代人的路”。合唱时,一个眼神递过去,一个微笑接回来,胜负心没了,只有“这首歌我们一起把它唱好”的默契。这种默契,比任何技巧都动人,像老茶遇到了好水,把所有的“香”都泡出来了。

说真的,我们到底在期待什么?

或许期待的不是“刘欢霍尊合唱”本身,而是这种“不将就”的音乐态度。在这个流量当道、速食音乐满天飞的时代,有人愿意花时间琢磨一首歌的“气口”,有人愿意为一句词改十遍编曲,有人愿意放下身段,和年轻一代“碰撞火花”——这种对音乐的“较真”,比任何“神级现场”都珍贵。

下次再刷到他们的合唱视频,别只停留在“哇,好听”就划走。你听听看,刘欢的嗓子里有多少年风雨,霍尊的声音里藏着多少对未期的向往,和声里又藏着多少“音乐人就该这样”的纯粹。那种感觉,就像在寒冬里喝到一碗热粥,烫得眼眶发红,却又舍不得放下——因为你知道,这碗粥里,熬着的是岁月,是匠心,是两个歌者对音乐最真的热爱。

所以,你说,如果刘欢和霍尊真的合作一张整专辑,会是什么样子?还是会让人心头一颤吧?毕竟,能把“经典”和“新生”揉得这么熨帖的,乐坛里,找不出几对来。