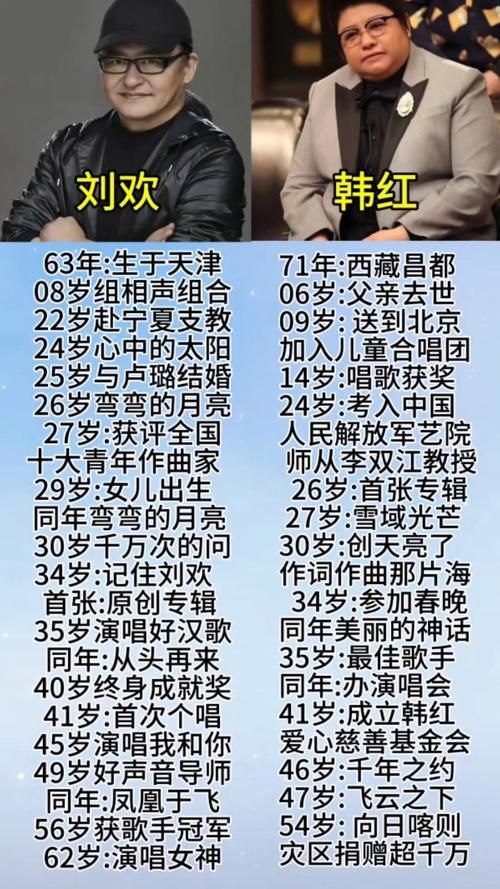

二十多年前,央视春晚的舞台上,刘欢一开口便唱出了好汉歌里的"大河向东流",那浑厚磁性的嗓音像一块投入岁月长河的石子,至今还在乐迷心里泛着涟漪;十年前,中国好声音的导师席上,他戴着标志性的黑框眼镜,手指轻点话筒,既是为学员拨开迷雾的"定海神针",也是华语乐坛里少有的"不老传说"。而几乎在同一时间,霍尊带着卷珠帘登上我是歌手的舞台,一袭白衣、戏曲腔调,仿佛从水墨画里走出来的少年,一夜之间被冠以"仙气"之名,却也因后续的争议,名字一次次冲上热搜,成了众说纷纭的"争议天才"。

一个站在殿堂之巅数十年,用作品撑起华语乐坛半壁江山的"活化石";一个曾惊艳四座却又在流量浪潮中几度沉浮,始终在"红"与"黑"中挣扎的"新锐"。这两位看似隔着时代鸿沟的歌者,在音乐的江湖里,竟藏着不少让人细思极妙的相似与不同——他们的共鸣,或许藏在那些被听众忽略的音符里;他们的分歧,或许正是时代对音乐人最真实的叩问。

一、刘欢:不"取悦"江湖的"定海神针"

很少有人像刘欢这样,既能唱千万次的问这样风靡全国的流行金曲,也能啃下Beethoven's 9th Symphony里需要极强爆发力的古典片段;既能给甄嬛传写配乐,把"杀鸡焉用牛刀"的偏执熬成荡气回肠的凤凰于飞,也能在好声音的舞台上,为了一个学员的和声细节,反复跟乐手沟通到深夜。

有人说他是"乐坛常青树",倒不如说他是个"不按套路出牌"的"顽固派"。当华语乐坛开始追捧速成偶像时,他坚持"好音乐得磨"——为了一部戏的配乐,他能翻遍古籍,把红楼梦里的判词拆解成旋律;为了保护嗓子,他拒绝无休止的商演,宁可少赚钱,也要把时间留给创作。这种"固执",让他在浮躁的娱乐圈里显得有些"不合时宜",却也让他成了无数音乐人心里最可靠的"一面旗帜"。

更难得的是,他从不把自己当"导师",只当"引路人"。在好声音里,学员高进唱我的好兄弟,他听得眼眶发红,说"这首歌里有普通人的真感情";学员吉克隽逸带着民族风来参赛,他第一时间帮她调整唱腔,说"你的声音是山里长出来的,别丢了根"。这种对音乐的敬畏,对普通歌者的尊重,让他的"专业"有了温度——不是高高在上的指点,而是蹲下来,帮更多人看到音乐里的光。

二、霍尊:在"流量"里找"自我"的"音乐诗人"

如果说刘欢是乐坛的"定盘星",那霍尊更像是一株在温室里突然被移到荒野的植物——有人惊艳于他的"仙",有人质疑他的"飘",但很少有人注意到,他其实一直在用自己的方式,对抗着外界的"标签化"。

卷珠帘让他一战成名,戏曲腔、中国风,成了甩不掉的"代表作"。可偏偏,他不愿意停在"仙气"里:后来唱粉红佳人玩R&B,唱梦不落雨林混电子乐,甚至自费做实验音乐,把京剧的韵白和摇滚的鼓点糅在一起。有人说他"不务正业",可细听那些歌,你会发现他只是在"折腾":他想让大家知道,"中国风"不只是古筝配古琴,也可以是旋律里的现代感;"戏曲腔"不只是技巧,更可以是情感的表达。

争议从未远离。从"耍大牌"的传闻到舞台表现的两极评价,再到后来的个人生活风波,霍尊似乎总在"风口浪尖"打转。可他在采访里说过:"我可能不会讨好所有人,但至少要对得起自己的音乐。"这种"拧巴"里,藏着年轻音乐人的真实困境:想被看见,又怕被流量吞噬;想坚持自我,又不得不向现实妥协。他的"争议",本质是时代对"个性"的考验——当所有人都在追逐"爆款"时,那个愿意慢慢打磨"小众"的人,注定要承受更多的质疑。

三、殊途同归:音乐江湖的"真与魂"

刘欢62岁了,还在开巡演,说"只要还能唱,就不想停下来";霍尊30岁出头,转战幕后写歌,说"比起当'偶像',我更想做个'创作者'"。一个站在巅峰,选择"向下扎根";一个曾跌落,选择"重新出发"。看似两条不同的路,却在终点交汇——他们都相信:音乐的本质,永远是"真诚"。

刘欢的"真诚",是"不骗自己"。"我唱的歌,要么是我心里有的,要么是我想表达的。"他拒绝唱情情爱爱的口水歌,不是因为"清高",而是觉得"那些歌里没有我该有的样子"。霍尊的"真诚",是"不妥协"。"有人说我'作',可我写歌时,脑海里总有个声音告诉自己:'别跟风,你心里想的,才是该写出来的。'"这种"真",让他们在流量时代里,像两棵扎根很深的树——风越大,越能看见他们的根。

或许,这就是音乐江湖该有的样子:不必人人都爱刘欢,也不能全盘否定霍尊。重要的是,我们有没有听见他们在歌里藏着的"魂"——是刘欢唱从头再来时,眼里对生活的热;是霍尊唱太极·禅时,心里对传统的敬;是这个时代里,那些愿意为音乐"较真"的人,留给我们最珍贵的礼物。

说到底,刘欢与霍尊的故事,从来不只是两个人的传奇。它像一面镜子,照见了华语乐坛的过去、现在和未来:那些被时间证明的经典,那些仍在探索的先锋,那些在争议中坚持的自己。下次当你听到他们的歌时,不妨多听一会儿——或许你听见的,不只是旋律,更是一个音乐人,如何用一辈子去回答:什么是"好音乐",什么是"真热爱"。