夜色里的国家晚会后台,化妆镜前明明有三盏顶灯亮着,空气却安静得能听见窗外的风。刘欢对镜活动着下颌,陈奕迅靠在沙发上翻节目单,周杰伦戴着耳机,手指在膝盖上轻轻敲着——没人说话,但三个人都能感觉到,某种即将发生的事,正在空气里慢慢发酵。

这不是他们第一次同台,却可能是第一次真正意义上的“合唱”。

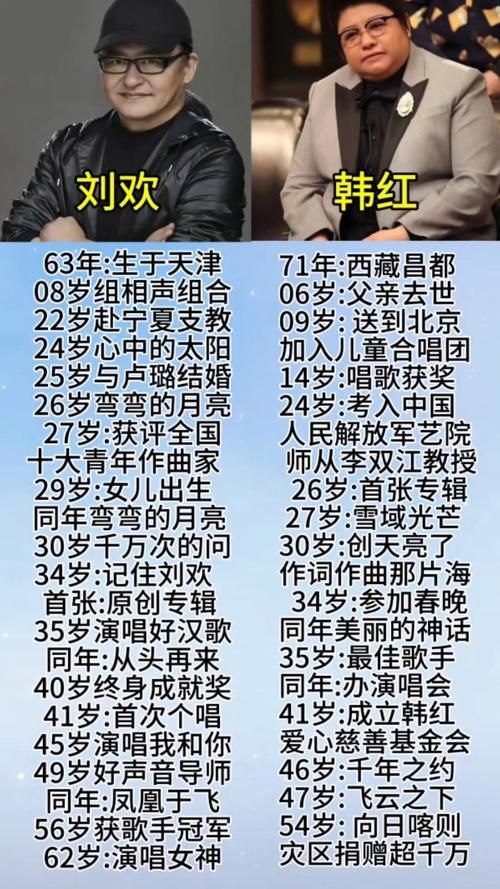

十年前颁奖典礼,刘欢在后台拍着陈奕迅的肩膀说“你那十年,老百姓都认得”;八年前音乐节,周杰伦拿着Demo去找陈奕迅,说“这歌rap部分得靠你的劲儿填进去”;而更早的时候,刘欢在音乐学院当老师时,教案里就夹着周杰伦写的中式R&B谱子——三个人,像三棵在不同季节栽下的梧桐树,根须早就在泥土里缠到了一起,只是今天,风终于来了。

天地在我心的旋律响起来时,刘欢的声音像一块投入深潭的石头,沉下去,带着岁月磨出来的沙砾感。他没使足劲儿,反而像是把音域压低了八度,只为给后面的声音腾出空间——就像老茶客泡第一道茶,水温不高,却先把茶叶的筋骨泡开了。陈奕迅接过那句“天地在我心”,嘴角突然向上弯了弯,像在唱歌,又像在跟台下的老熟人打招呼。他的声音里没有炫技,只有泡过生活苦涩后的回甘,每个尾音都像在跟观众耳边说:“别急,好戏在后面呢。”

果然,周杰伦的rap一出来,现场突然就活了。

他没按原谱来,临时加了段即兴,词句里挤着青花瓷的釉色、双截棍的风声,还有他自小在台北老街听见的市井喧闹。明明是快节奏的段落,却硬生生让刘欢和陈奕迅的声部像两根藤蔓,缠着rap往上爬。台下的荧光棒突然都举了起来,有人跟着节奏拍手,有人小声跟着哼,后排一个穿工装的大哥抹了把眼角:“这调子……我小时候在录音厅听过。”

没人计较他们有没有跑调,也没人在意谁唱的部分多。

刘欢偶尔侧过头,看陈奕迅的手势;陈奕迅在间隙冲周杰伦比了个“节奏对了”的口型;周杰伦则抓着麦,突然蹲下身,跟前排观众击了个掌——三个在不同年代封神的人,此刻像三个刚拿到新玩具的孩子,在舞台上玩起了音乐“接力赛”。

结束后,他们没像往常那样各自谢幕,而是站在舞台中央,对着台下深深鞠了一躬。

刘欢说:“我这辈子没想过,会和你们俩一起唱这样的歌。”陈奕迅拿着话筒笑:“我以前总说,好歌是用来听的,今天发现,好歌是用来‘接’的。”周杰伦挠挠头,声音不大:“其实我写了二十年歌,就等这天,看看前辈的歌,我的歌,能不能‘长’在一起。”

后来有乐评人说,这场合唱像一场盛大的“音乐考古”——刘欢是埋在地下的陶罐,装着最质朴的旋律;陈奕迅是釉彩精美的瓷瓶,装着生活里的悲欢;周杰伦则是那只突然飞来的凤凰,把古老的纹样衔到了现代的天上。他们三个站在一起,不是为了证明谁更厉害,而是告诉所有人:好音乐从不是一个人的独角戏,就像江河从不会嫌弃溪流小,大海的壮阔,本就是千万滴水一起涌出来的样子。

晚会的直播结束后,有人说“这是华语乐坛的黄金时代回来了”,但刘欢在一次采访里纠正:“不是回来,是一直都在。你看,老的树还在发新芽,年轻的根已经扎进了土里——只要还有人愿意把不同的声音拼起来,这乐坛,就永远有春天。”

或许我们等的不是一场合唱,而是那些藏在旋律里的,关于“传承”与“热爱”的答案。

当刘欢的醇厚、陈奕迅的细腻、周杰伦的锋芒在同一个舞台相遇时,我们突然明白:所谓华语乐坛的巅峰,从来不是某个人的王冠,而是无数双手,共同托起的那轮月亮。