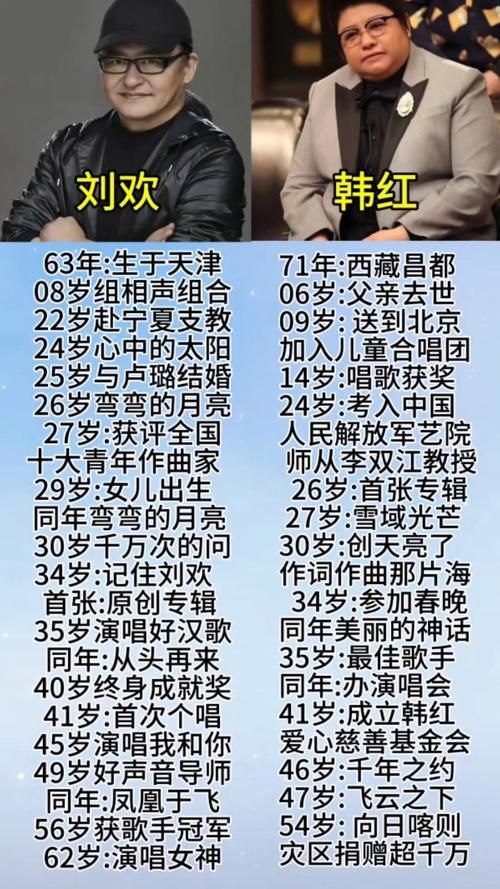

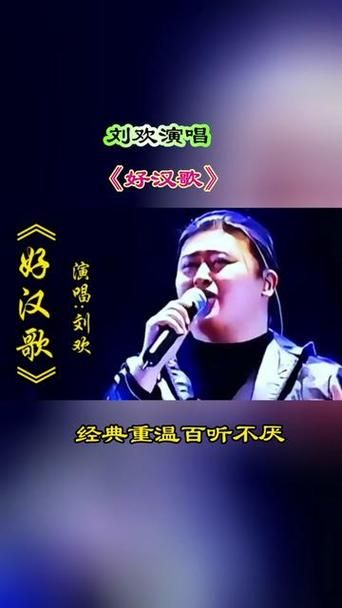

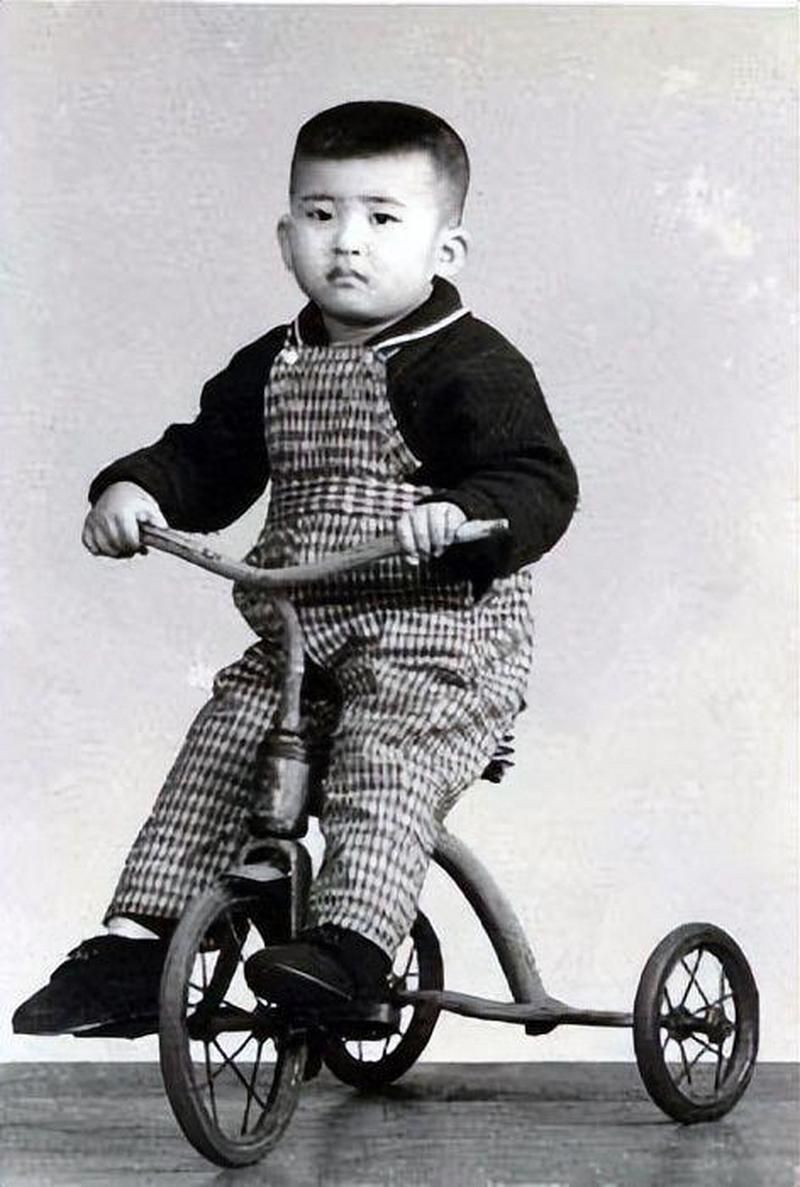

说起刘欢,很多人脑海里会跳出好汉歌里“大河向东流啊”的豪迈,或是好声音舞台上戴着帽子、语重心肠地说“我们要尊重音乐”的导师形象。可若把时间倒拨回他还没被光环笼罩的青少年时代,那些藏在老相册里的黑白照、褪色彩照,到底藏着怎样的故事?是今天我们能在他的歌声里听到的“纯粹”,还是被岁月悄悄藏起的“另类”一面?

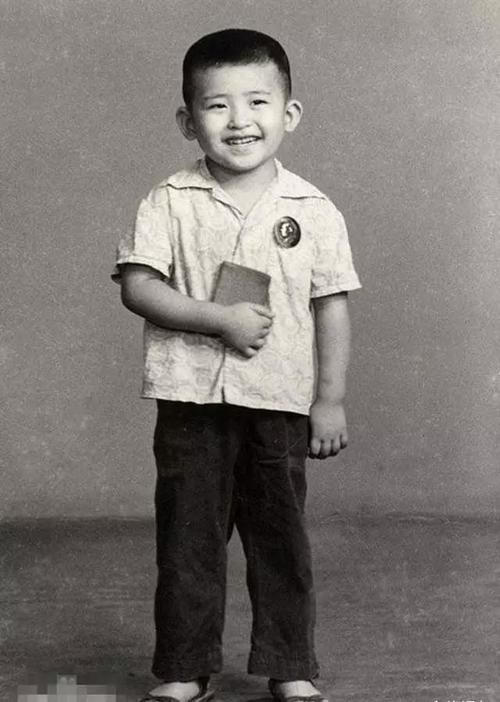

胡同里的“音乐野孩子”:照片里的少年,比想象中更“叛逆”

翻看刘欢青少年时期的照片,最扎眼的大概是他的“格格不入”。70年代末的北京,街上的年轻人要么穿着蓝布工装,要么留着利板寸,可他偏要背着一把木吉他,穿着的确良衬衫站在胡同口——那张1978年的照片里,他刚满18岁,头发有点长,眼神却亮得像揣了团火,正对着几个发小唱着刚学的山楂树之恋。后来他在访谈里提过:“那时候哪有什么音乐课?就是抱着收音机扒带子,放学胡同里一蹲,就能凑个‘草班子’。”

照片里他指尖的茧子比同龄人厚,老母亲总说他“不务正业”,可他偏要对着镜头笑,笑里藏着股“轴”劲儿——就像后来他唱千万次的问时,那句“可你知道我无法后退”的执拗,其实早在胡同里的吉他声里就有了苗头。

从“书呆子”到“英语尖子”:照片里的学霸,比歌手更“狠”

很多人不知道,刘欢青少年时期的“主业”其实是“学霸”。1981年,他以北京市外语学校的优异成绩考进国际关系学院,那张录取通知书旁的照片,穿着白衬衫、戴黑框眼镜的他,像个刚从图书馆走出来的“文艺青年”,可了解他的人都知道:这哪是“书呆子”,分明是个“狠角色”。

同学后来回忆,刘欢每天清晨五点准点出现在操场背单词,手里攥着的不是课本,是写满音标的英语笔记。有张老照片拍的是他在宿舍床边弹吉他,脚边却放着新概念英语第三册——一边是诗和远方,一边是现实里的“硬骨头”。他说过:“学英语和学音乐是一码事,都得死磕。”后来他留学美国,用一口流利的英语在校园晚会唱弯弯的月亮,台下老外愣是听出了“中国味儿”,这大概就是少年时“双线作战”练出的本事。

照片里的“细节控”:连路灯都在讲他的故事

刘欢的青少年照片里,藏着不少“细思极恐”的细节。1983年,他和同学在天安门广场拍的照片,背景是华灯初明的天安门,他手里捏着一张皱巴巴的歌谱,低头在写什么——后来才知道,那是他写的第一首原创歌少年游,词里写着“岁月像风,吹过懵懂的脸庞”。

还有张1985年毕业照,他站在最后一排,脚上却踩着一双明显旧了的球鞋,旁边同学的鞋都是新的。后来他才说:“那双鞋是我攒了三个月饭钱买的,为了去参加校园歌手大赛。”照片里的他笑得坦荡,哪像后来“身价上亿”的“歌坛大佬”,倒像个为梦想“省吃俭用”的普通大学生。

岁月从不败少年:藏在照片里的“初心”,从未老去

如今再看这些照片,突然懂了为什么刘欢的歌能“耐听”。70年代末的胡同口、80年代初的大学校园、85年的歌手大赛舞台……那些照片里的少年,眼里始终有光——不是被名利点燃的,是对音乐的纯粹热爱,对知识的执着追求,对生活的认真劲儿。

就像他后来在歌手唱从头再来时说的:“人这一辈子,就是和喜欢的事死磕。”青少年时期的刘欢,大概早就把这句话刻进了骨子里。那些泛黄的照片,不是“老古董”,而是提醒我们:原来天才的起点,不过是胡同里的一把吉他、宿舍里的一本英语书,还有那股“不信邪”的少年气。

下次再听刘欢的歌时,不妨想想:照片里那个抱着吉他、笑着向镜头挥手的少年,其实从未离开——他只是把岁月酿成了酒,唱成了我们心里的那首“老歌”。