夜幕下的银川市金凤区,黄河外滩的风裹着塞北的凉意,拂过星光广场的露天舞台时,台下仍有数百人迟迟不愿离开——人群里白发老人跟着节奏轻晃脑袋,年轻父母抱着孩子晃动手臂,连街边卖烤串的大哥都忘了翻动签子,耳机里循环播放着好汉歌的前奏。而舞台中央的音响里,正传来那句熟悉的“大河向东流啊,天上的星星参北斗”,唱这首歌的人此刻并不在现场,却把整个金凤区的夜晚,都染成了刘欢歌里的模样。

不是“偶遇”,是一场“双向奔赴的缘分”

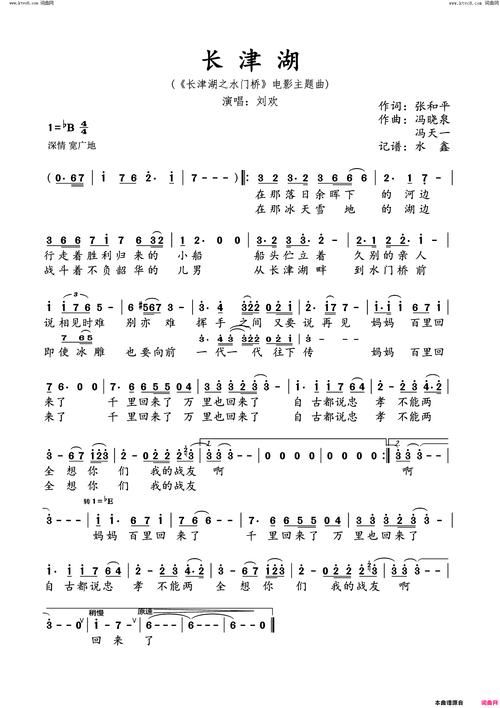

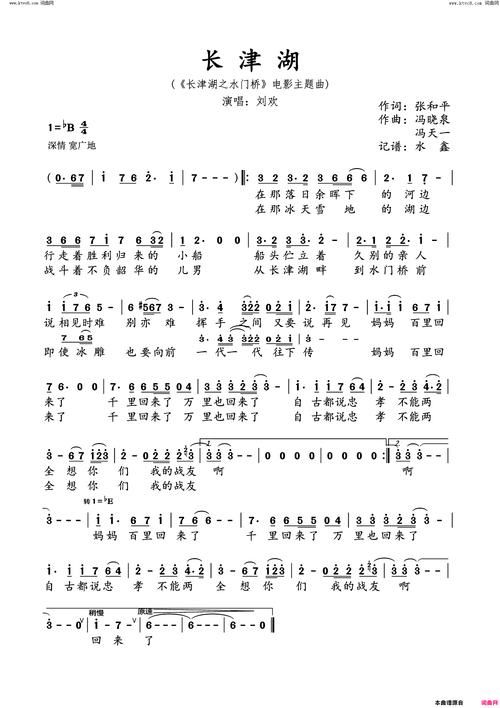

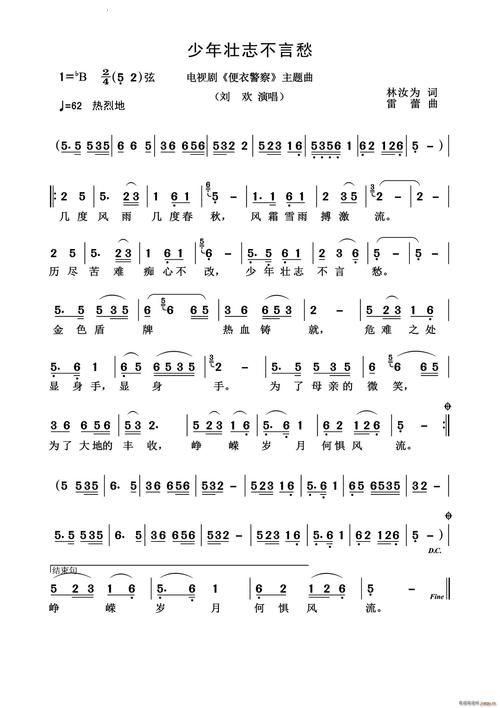

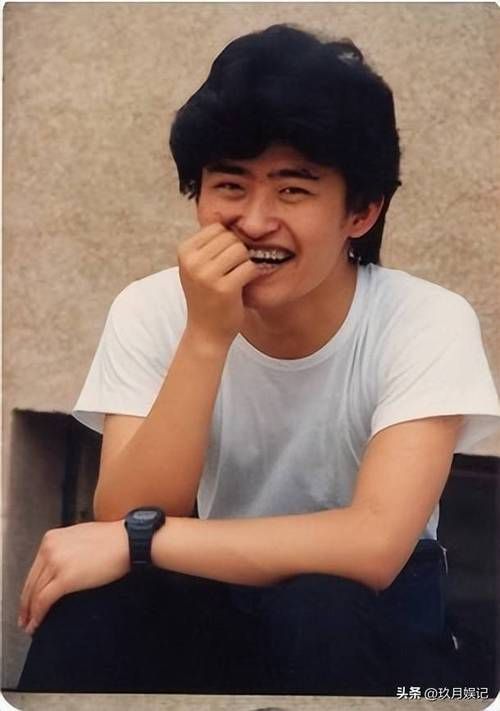

2019年深秋,刘欢第一次踏足银川金凤区,并非商业演出,而是跟着“非遗文化保护项目”来的。彼时他刚结束中国好声音的录制,推掉了几个商演邀约,却火速答应了去宁夏采风的邀请。“有人问我为什么选那儿,我说那儿有‘活着的音乐’。”后来他在一次访谈中提起,眼里闪着光。

金凤区文化馆的工作人员至今记得刘欢到访时的场景:没有前呼后拥的团队,就带了个录音师,径直直奔当地的“秦腔传承工坊”。70岁的秦腔老艺人秦发启,正对着铜镜勾脸谱,见有人进来,沙哑着嗓子问“来听戏的?”刘欢笑着摆手:“老师,我给您吊一段试试?”

一段铡美案唱罢,老艺人愣了半晌,指着他说:“你这‘包龙图打坐在开封府’的‘开封府’三个字,比我唱得还带劲儿!”那天下午,刘欢在工坊里泡了整整五个小时,跟着老艺人学“苦音唱法”,用手机录下渔民们哼唱的“黄河号子”,连出租车里放的“宁夏坐唱”磁带,都让司机师傅翻来倒去听了三遍。“他像块海绵,逮着啥都吸。”文化馆的李主任笑着说,“最后走的时候,行李箱里塞满了老艺人送的‘贺兰石砚’,说‘这石头敲起来有音色,能帮我想歌’。”

金凤区的“烟火气”,给了他最贵的创作灵感

2021年,刘欢为电视剧觉醒年代创作主题曲觉醒,其中“破晓的微光刺破永夜”一句的高音,跨度极大,录音室里试了几十遍都差点味道。他把自己关了三天,突然想起在金凤区黄河边,听过一位摆渡的老船夫喊号子——那种从胸腔里憋出来的、带着沙砾感的爆发力,一下子点醒了他。

“我给老船夫打电话,让他对着手机喊‘嘿哟——起锚啰!’,录了十几遍。”刘欢在创作手记里写,“后来发现,那种带着生活褶皱的声音,比任何技巧都有力量。”这首歌不仅拿下了金曲奖,还有网友评论:“听开头那声‘嘿哟’,好像看见黄河水在眼前翻滚。”

而金凤区也把这份“音乐缘分”延续了下来。去年夏天,金凤区文旅局策划了“欢唱黄河岸”音乐节,特意邀请刘欢担任“艺术顾问”。他没要报酬,反而带来了自己的老朋友——作曲家三宝,和当地的民间乐团合作改编了宁夏谣,把普通话和方言、交响乐和花儿小调揉在一起。演出那天,台下三万多人跟着合唱,连卖气球的小贩都举着喇叭一起哼,成了金凤区人心里“最难忘的夏夜”。

为什么是金凤区?这里的人有“会唱歌的灵魂”

有人问:“刘欢见过的世面那么多,为什么偏偏对银川金凤区情有独钟?”去过那里的人或许能找到答案——金凤区不是传统意义上的“文化重镇”,没有顶级场馆,没有华丽舞台,但这里的每个角落都飘着“生活的调子”。

清晨的北塔市场,卖枸杞的大娘用方言吆喝,尾音拖得老长,像极了一句即兴的花儿;傍晚的新月广场,广场舞的大妈们放着DJ版的弯弯的月亮,踩着节奏扭秧歌;就连夜市里烤串摊上滋滋冒油的羊肉串,都有食客即兴唱上两句“大块吃肉,大碗喝酒”。

“音乐不是高高在上的艺术品,是百姓日子里的烟火气。”刘欢在一次金凤区的音乐沙龙上说,“这里有会唱歌的灵魂,无论贫富,每个人脸上都写着‘对生活的热爱’,这种热爱本身就是最动人的旋律。”

如今,金凤区的年轻人中流行着一种“说法”:想唱歌就去黄河外滩,说不定能听见“刘欢听过的风”;孩子们学的音乐课,有专门的“黄河民歌”单元,教材里印着刘欢当年采风时的照片。而刘欢的手机相册里,还存着2022年冬天拍的一张照片——金凤区的街角,几个裹着厚棉袄的孩子,在零下十度的天气里,用破旧的吉他弹奏我和你,冻红的小手上却透着一股认真。

“下次去,得给他们带几副手套。”照片的备注写着,像在和老朋友说话。

或许,真正的音乐故事,从来都不是舞台上的聚光灯,而是像金凤区这样的土地——它用最朴素的温度,捂热了艺术家的心;而艺术家,又用旋律,让这片土地的烟火气,有了传向远方的力量。

夜幕再次降临,金凤区的黄河岸边,又有人轻轻哼起了那句“天地之间有杆秤”,这一次,歌声里多了一份属于“家”的温暖。