提起刘欢,脑子里总会蹦出几个关键词——浓密卷发、标志性的低音炮、好汉歌里“大河向东流”的豪迈。但这些年,他渐渐淡出了大众视野,偶尔在综艺里露个脸,还是会让人忍不住感叹:“怎么还是他啊?”直到最近刷到他直播唱歌的视频,评论区炸出一堆“爷青回”:“刘欢老师的声音,还是能把我拉回小时候!”

你有没有想过?为什么二十年过去,刘欢的音乐就像一条线,从父母辈的随身听,到我们这代人的MP3,再到如今的直播间,总能“连”上新的人?

他的歌,是时代的“连”接线

翻开刘欢的音乐履历,会发现他几乎承包了几代人的“时代BGM”。

上世纪80年代末,少年壮志不言愁唱得万人空巷,那时候的他还不是“刘老师”,是年轻人心中的“热血符号”;90年代,弯弯的月亮用温柔的旋律,把乡愁揉进了每个人的心里,父母辈至今还爱哼“岁月随水流”;到了1998年春晚,刘欢唱完好汉歌,那句“说走咱就走”响彻大江南北,就连村里的老人都能跟着哼两句。

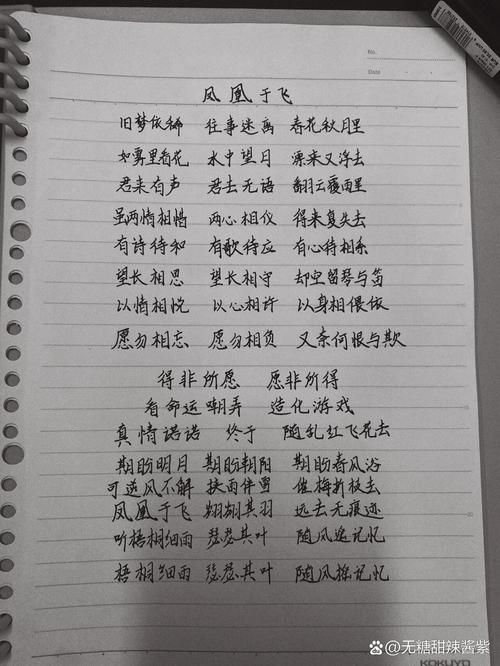

更绝的是,他的歌从没过时。00后听从头再来,会被那句“心若在梦就在”戳中备考压力;10后刷到凤凰于飞的片段,会被“莫回首,莫留恋”的歌词吸引——时间好像在他这儿开了个玩笑,别人是“过气了”,他却成了“常青树”。

他的“连”,是把艺术当“根”种

很多人说,刘欢的歌“有劲儿”,这劲儿哪儿来?是较真的劲儿。

记得他在我是歌手上唱忘情水,别人玩炫技,他却把原版里的深情挖得更深,每个字都像是从心窝子里掏出来的;有次录节目,编曲想加段电子音效,他直接摆手:“不行,这首歌就得是钢琴和人声,多余的东西都是干扰。”他对音乐的挑剔,近乎固执。

这种固执,也“连”出了一代代的音乐人。李健曾在采访里说:“刘欢老师教会我们,音乐不能只追求流行,得有自己的根。”华晨宇也提过,年轻时听刘欢的歌,才明白什么是“用技巧为情感服务”——如今这些选秀里冒出来的年轻歌手,多少都带着点刘欢式“真诚”的影子。

他的“连”,是把日子过成诗

这些年,刘欢渐渐“消失”了。有人说他“落伍了”,不愿意上综艺,也不搞热搜营销。可了解他的人都知道,他只是把时间花在了更重要的事上——教书、陪家人,偶尔上直播,不为带货,就为跟老粉丝唠两句嗑,唱两首老歌。

有次直播,有网友说:“老师,你能不能再唱唱千万次的问?”他笑了,眼睛弯成月牙:“这首歌啊,都快30年了,你们还记得?”背景里没华丽的灯光,就一杯茶,一架钢琴,可那声音一出来,整个直播间都安静了——你说怪不怪?没有刻意的煽情,却能让人眼眶发热。

说到底,刘欢的音乐“连”住的,哪里是几代人?是人心啊。在这个什么都追求“快”的年代,他偏要慢慢来,用真心写歌,用真诚待人,把艺术当成生命里的事儿,而不是流量时代的筹码。

下次再听到他的歌,你不妨停下来想一想:为什么有些声音,能穿过岁月,一直都在?或许答案很简单——因为“连”住我们的,从来不是旋律本身,而是藏在旋律里,那个始终如一的、对艺术最纯粹的热爱。