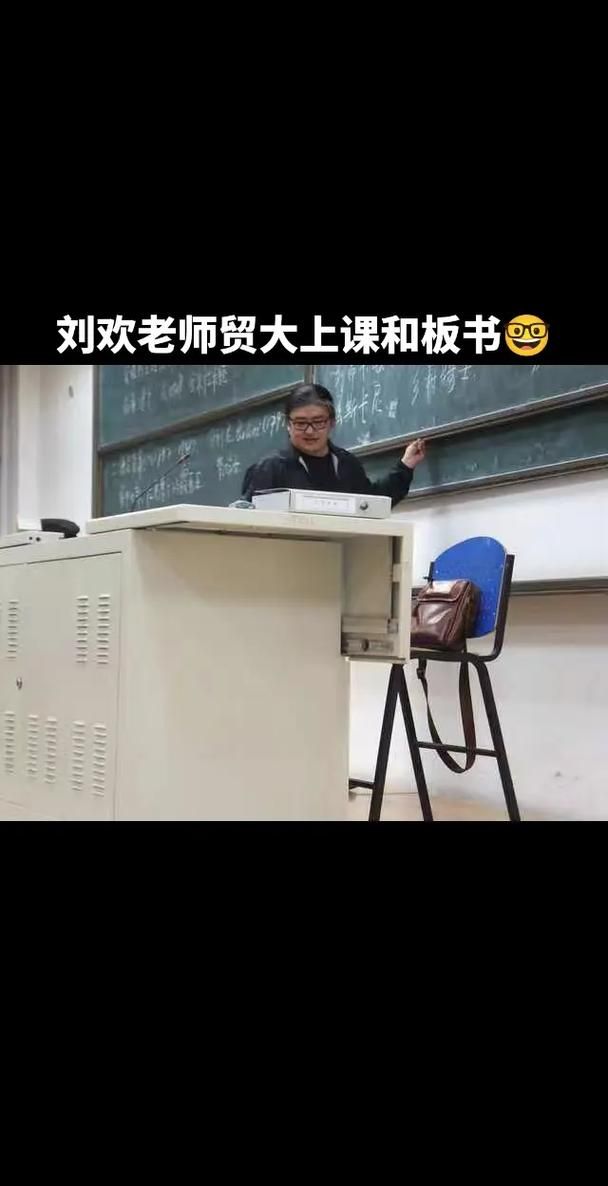

推开北京现代音乐研修学院(北音)403教室的门时,你会看到什么?或许是年轻学生抱着吉他调试音高,或许是老师在黑板上书写乐理公式,但如果是周三的下午,你很可能会听见一阵熟悉的、带着磁性却略带沙哑的嗓音——是刘欢。

是的,你没听错。那个唱完好汉歌唱弯弯的月亮,唱完千万次的问唱从头再来,如今已是“乐坛常青树”的刘欢,已经连续十几年站在这个讲台上,给学生们上西方音乐史。“老师说他喜欢上课,‘能跟年轻人待着,脑子不锈’。”北音的学生小林说,刘欢的课从来不用PPT,就靠一支粉笔、一张嘴,能从古希腊的音乐讲讲讲到21世纪的电子乐,中间穿插着自己在录音棚里的糗事,“有次讲巴赫,他说自己年轻时弹琴总磕巴,气得导师拍桌子:‘巴赫要是听见你这样,得从坟里爬出来打你!’”

“当明星有什么了不起?能把知识传下去才叫本事”

在很多人眼里,刘欢早就该“躺平”了——出道36年,拿遍国内外音乐大奖,演唱会场场爆满,甚至连广告代言都成了“顶流老艺术家”的标配。可他偏偏选择每周抽出三个下午,从城西的家开车到城东的学校,中间堵单行道都不觉得烦。

“这老头,真把自己当‘园丁’了。”和刘欢合作过20年的作曲家李海说,有次深夜赶歌,撞见刘欢在改学生论文,桌上堆着十几本音乐学分析,旁边还放着莎士比亚全集。“他说音乐不只是技术,得有文化打底。讲歌剧时,他能跳出乐谱聊雨果的文学思想;讲流行音乐时,又能扯到社会学里的‘亚文化’——这哪是教音乐?这是教人怎么‘活’。”

更让人意外的是刘欢的“较真”。学生交的作业,他逐字逐句批改,连错别字都不放过;课堂提问,他从不给标准答案,反而反问:“你觉得这个和弦为什么用在这里?要是你作曲,你会换吗?”有学生抱怨“太难了”,他乐呵呵地说:“难就对了!学音乐不吃苦,以后怎么跟那些‘AI神曲’竞争?”

在“流量至上”的娱乐圈,他偏要种一棵“慢长树”

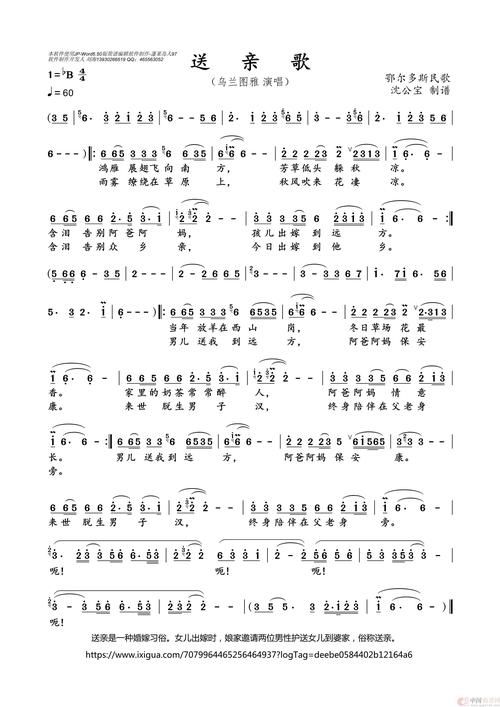

这些年,娱乐圈的“节奏”越来越快——新人出道靠营销,歌曲走红靠短视频,连演技都能靠“抠图”和“替身”。可刘欢的课堂上,永远强调“笨办法”:练声要每天一小时,作曲要熬三个月,唱歌得先懂“情”,再谈“技”。

“他总说,‘快餐文化喂不饱音乐’。”小林记得,有次课业讨论,有学生想写“抖音神曲”,刘欢没批评,反而拿来自己30年前的专辑心中的太阳:“你们听听千万次的问的编曲,每个音符都是磨了又磨。现在有些歌,副歌重复八遍,歌词还没说清一件事——这叫‘歌’吗?”

这样的“唱反调”,在娱乐圈里显得格外“不合时宜”。可刘欢不在乎。他曾在采访里说:“流量是暂时的,本事是自己的。我教的学生,以后可能没人认识,但只要他们写出来的歌能让人记住,哪怕只感动一个人,我就算没白教。”

从“歌王”到“老师”,他活成了最想成为的那种“大人”

68岁的刘欢,身体状况早已不如从前——2019年因脂肪瘤减重100斤,现在连长时间站立都会膝盖疼。可只要站上讲台,他立刻精神得像个20岁的小伙子,唱歌示范时声带震动比学生还足。

“有次他咳嗽着上课,我们让他歇歇,他说‘没事,讲到贝多芬的关键处,不能停’。”北音的老师王萌说,刘欢的办公桌上,常年放着一本泛黄的论语,扉页上写着“学而时习之,不亦说乎”。“他说自己当学生时就爱这句话,现在当了老师,才懂‘习’不是复习,是‘实践’——把知识传下去,才是真的学会了。”

或许有人会问:“刘欢缺钱吗?缺名吗?都不缺,那他为什么还要上课?”答案或许就藏在他给学生写的那句话里:“音乐是灯,能照亮自己的路,也能照亮别人的路。当老师,就是想把灯多擦亮点。”

在这个人人都想“一夜爆红”的时代,刘欢用行动证明:真正的“顶流”,不是热搜上的名字,而是刻在学生心里的印记;最珍贵的“价值”,不是流量数字,而是能把热爱变成火种,一代代传下去的坚持。

所以,下次当你听到好汉歌的旋律时,不妨想想:那个唱“大河向东流”的男人,此刻可能正站在黑板前,对学生说:“来,我们聊聊巴洛克时期的赋格——怎么把简单的旋律,变成像人生一样复杂的交响。”

这,大概就是娱乐圈里最动人的“反差萌”——不是靠人设,不是靠炒作,而是靠一辈子对专业的敬畏,对后辈的担当,活成了别人追不上的“传奇”。