很多人第一次听刘欢唱歌,是在1998年的春晚。电视里,他穿一身黑色中山装,站得笔挺,喉咙里一吼就是“大河向东流啊,天上的参星啊地上の……”好汉歌的旋律像炸雷一样劈开寒冬,全国观众跟着他摇旗呐喊,连胡同里下棋的老大爷都得把收音音量调大,生怕漏过一个音符。

那时候的刘欢,是“中国流行音乐活化石”的雏形——1987年用少年壮志不言愁点燃内地流行乐坛,1990年用弯弯的月亮让中国风有了国际模样,到1998年,他已经成了歌坛“常青树”,连开口的尾音都带着“一开口就是刘欢”的辨识度。可谁也没想到,20年后,这个“唱高音的男人”会一头扎进电视剧配乐的深海,用甄嬛传甄嬛传·胧月夜里的“宫墙柳”和“红颜旧”,让一代年轻人发现:原来“网红神曲”的祖师爷,是刘欢?

从“摇滚青年”到“国民导师”:他的“轮回”是顺应还是坚守?

有人说刘欢的“轮回”,是从歌坛到讲台的跨越。2012年,中国好声音开播,他坐在红色转椅上,皱着眉头听学员唱歌,偶尔来一句“你这音准啊,得再琢磨琢磨”,偶尔又突然笑出声来,像邻家大爷聊家常。那时候的观众才发现,台上吼好汉歌的刘欢,私下里爱说相声,爱讲冷笑话,甚至会在学员紧张时递上一杯温水。

但很少有人知道,从北京外国语大学教书那天起,“导师”这个身份就跟了他三十年。比好声音早得多,他的学生里有人成了歌手,有人成了教授,更多人成了音乐行业的幕后推手。“我教唱歌,不是教你怎么唱,是教你怎么‘不唱’——该收的时候收,该放的时候放。”这是他常挂在嘴边的话。从1989年在中央音乐学院代课,到如今北外教授的职称,他的“轮回”里,藏着对音乐教育的赤诚,像一株老树,根须扎在土壤里,枝叶却向四面八方生长。

音乐风格的“轮回”:当“豪迈”遇上“婉约”,谁说只能选一个?

最让人津津乐味的,是刘欢音乐风格的“轮回”。你听他唱千万次的问,声音像破云而剑,直冲天灵盖;再听他唱凤凰于飞,“旧梦依稀,往事迷离”,尾音又像江南春雨,缠绵悱恻。有人说他“千面”,但明眼人都知道,这不是“变”,是“通”。

90年代初,流行乐坛分成了两派:一派是模仿港台的甜腻情歌,另一派是追求摇滚的嘶吼。刘欢偏要走第三条路——他用弯弯的月亮把粤语的婉转改成了普通话的温软,用好汉歌把豫梆的戏腔揉进了流行旋律。那时候有人骂他“不伦不类”,可现在回头看,哪首“神曲”不是打破界限的产物?

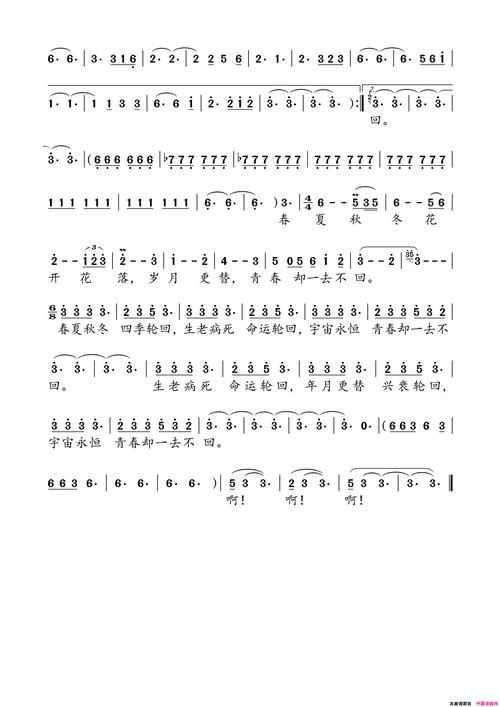

2010年后,他给甄嬛传写主题曲,编剧郑晓龙怕他“看不上宫斗剧”,没想到他一口答应:“这里面有世道人心,有轮回因果,比唱情歌有意思多了。”于是你听菩萨蛮“小山重叠金明灭”,听金缕衣“劝君莫惜金缕衣”,他居然把唐诗宋词的意境,用现代编曲的手法“翻译”了出来,既有古人的风骨,又有今人的回响。这种风格的轮回,哪是“跟风”?是他对音乐本质的坚守——好的音乐,从来不会被时代困住。

从“歌坛巨星”到“普通人”:他如何让“轮回”里藏着烟火气?

现在的刘欢,早不是当年那个“站在舞台上就是神”的歌者。他会穿着大裤衩在小区遛狗,会为了去买街角的老豆脑排队,会在采访里笑着说“现在发福了,高音得用腰顶,不像年轻时用嗓子”。但“巨星”的光环从未消失——2022年北京冬奥会,他与周深合唱雪花,两个时代的嗓音碰撞,让无数人红了眼眶;去年他参加声生不息,重新唱弯弯的月亮,台下的观众跟着手机闪光灯合唱,像一场跨越三十年的青春聚会。

有人说他“褪尽了锋芒”,但他自己清楚:轮回不是“回到原点”,是“带着原点向前走”。从少年时在煤渣跑道上练嗓子,到如今在录音棚里琢磨一句歌词的颤音;从万人体育馆的呐喊,到直播间里和网友聊家常——变的只是舞台和形式,不变的是他对音乐的敬畏,对生活的热爱。

所以回到最初的问题:刘欢的“轮回”,到底是什么?是身份的流转?风格的蜕变?还是时光在他身上刻下的痕迹?

或许都不是。是他的音乐里,总藏着一句没唱破的真话:真正的艺术,从不是“一成不变”,而是“历尽千帆,依然能回到最初那颗心”。就像他唱了三十年的好汉歌,至今还能让广场舞大妈跟着扭腰;就像他写甄嬛传时,心里装着的不是“爆款”,而是“百年之后,还有人能听懂这段旋律”。

所以下次再听到刘欢的歌,不妨慢下来听听——那旋律里的轮回,藏着所有热爱生活的人,都会懂的故事。