你有没有过这样的时刻?深夜加班的公交上,耳机里循环赵雷的成都,突然就想起某个路口的梧桐;独自租房的周末,黄绮珊唱的阿刁响起,你对着镜子里的自己叹了口气;而刘欢的从头再来,总在某个你想要放弃的清晨,像一束光照进心里。这三个看似八竿子打不着的人,一个像学院派的泰山北斗,一个像个唱诗班里的诗人,一个带着岁月刻刀的沧桑感,却都在华语乐坛里,用最真的声音,刻下了属于自己的印记。

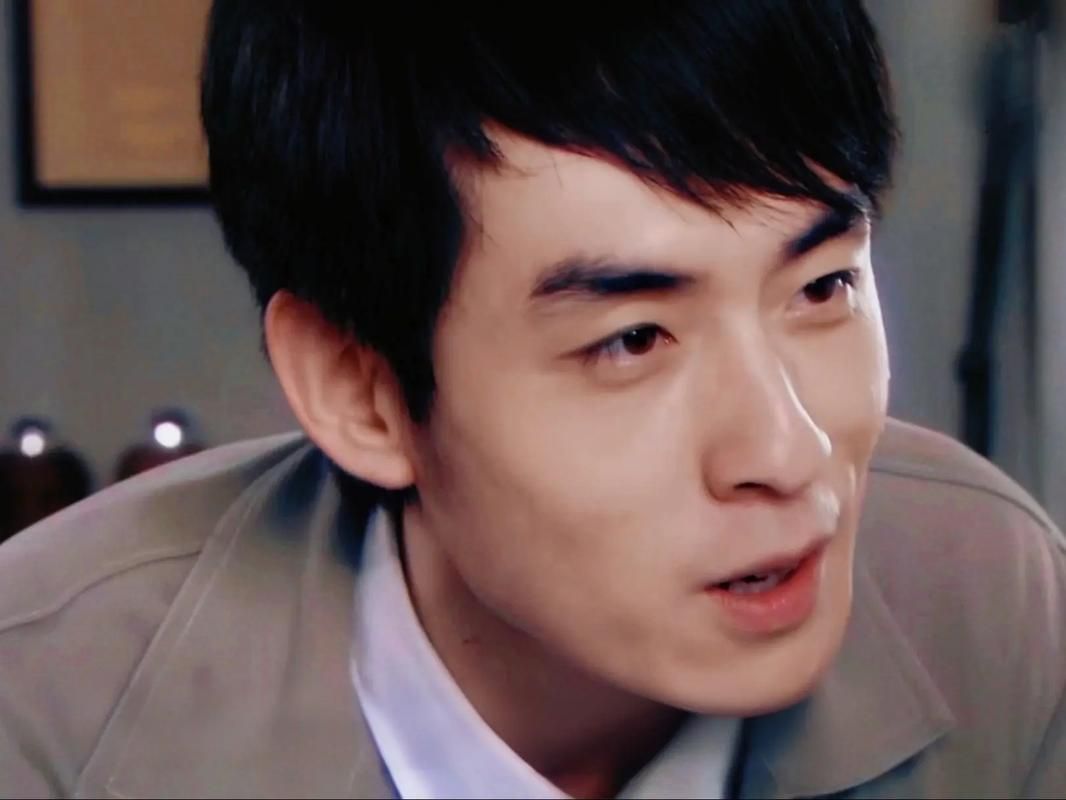

先说刘欢。很多人觉得他“高高在上”,好汉歌的大气、弯弯的月亮的深情、千万次问的磅礴,好像他的声音就该是站在舞台中央的。但你有没有听过他在我是歌手唱从前慢?没有华丽的技巧,甚至带着点沙哑,却把“从前的日色变得慢”唱成了岁月的褶子。他就像个老派文人,把所有的情感都藏在厚厚的书页里,偶尔翻一页,就能让人眼眶发热。有人问:“刘欢这么牛,是不是从来就没经历过低谷?”可你知道吗?他早年为了做音乐,背着吉他走穴,三天睡桥洞;后来发福、脱发,依然坚持唱自己喜欢的歌。他说:“歌手的底气,从来不是嗓门,而是敢不敢把心里的话,唱出来。”这就是刘欢,明明可以靠“神坛”的地位过一辈子,却偏要像个匠人,一点点打磨自己的声音。

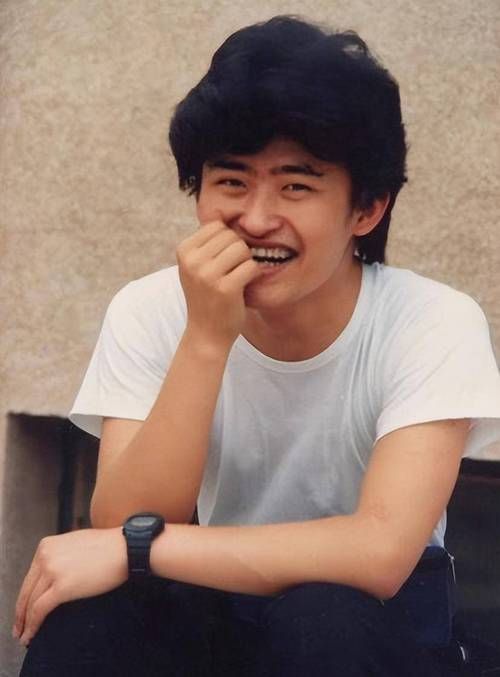

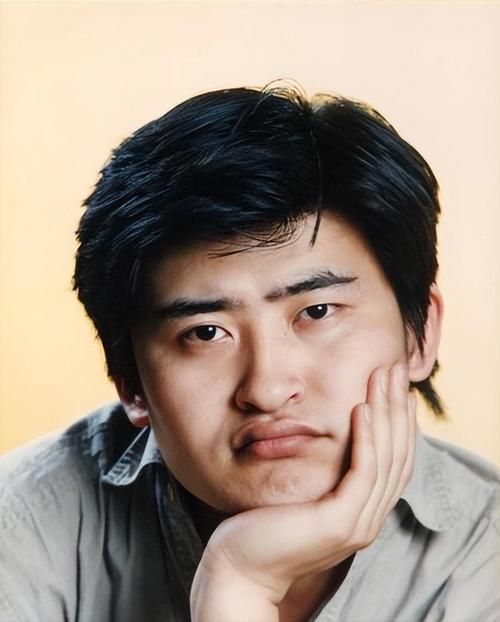

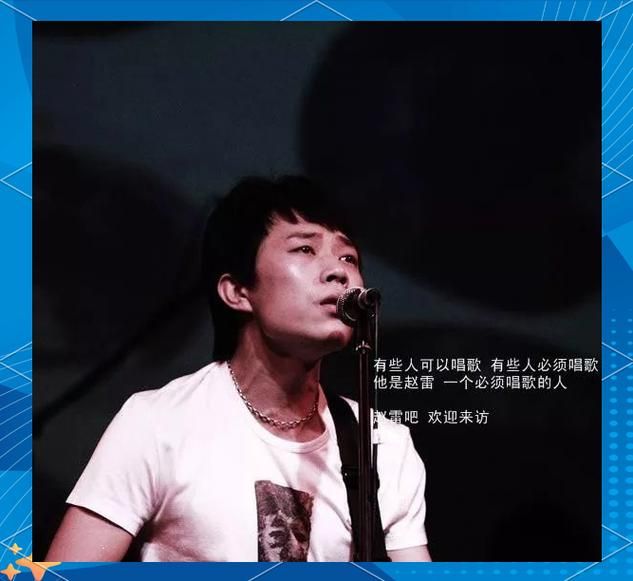

再聊赵雷。这个戴着鸭舌帽、抱着吉他的“民谣老男孩”,总被贴上“小众”“非主流”的标签。南方姑娘里的温柔、成都里的烟火、理想里的怅惘,好像他的歌都是从胡同口的早点摊、出租屋的窗台、深夜的便利店里长出来的。有人说:“赵雷的歌,是不是只适合文艺青年?”可你看看成都爆火时,多少普通人在地铁里跟着哼唱“和我在成都的街头走一走,直到所有的灯都熄灭了也不停留”。他从来不是刻意“玩情怀”,只是把老百姓的日子,写成歌。他拒绝上热门综艺,说“我不想让我的歌,变成谁的手机铃声”;他赚了钱,第一件事是给老家的乐队买设备。有人说他“轴”,可赵雷不在乎:“我的吉他和我的嗓子,只配给那些愿意坐下来听歌的人。”这就是赵雷,像个固执的孩子,守着自己的一亩三分地,把最朴素的烟火气,酿成了最醉人的酒。

最后说阿刁。不,不是那个山歌好比春江水的阿刁,是黄绮珊唱的阿刁里的“阿刁”。“梦碎了就破了,别去想,别让答案,撕破你的温存”。这首歌火了之后,很多人问:“阿刁是谁?是不是真的有这么一个阿刁?”其实,阿刁是黄绮珊自己,也是每一个在生活里摔过跤、却没放弃的普通人。早年,她是“亚洲第一女声”,却在巅峰期隐退;后来复出,唱灯塔时哭着说“我等了很久,终于等到光”;现在唱阿刁,她把烟酒的沙哑变成了故事的质感。有人说:“黄绮珊的声音是不是太‘冲’了?”可你想过没有,为什么那么多人听阿刁会哭?因为“你手持火把照亮荆棘之路, trick me,让哭着笑的阿刁,破晓之前,忘了名字”。阿刁不是悲伤,是带着伤疤往前走的倔强。这就是黄绮珊,她的歌里没有“完美”,只有“真实”——真实的痛,真的勇敢。

这三个人的歌,风格天差地别。刘欢的歌像一桌满汉全席,讲究章法,底蕴深厚;赵雷的歌像一碗阳春面,朴素却暖心,藏着最人间的人情味;黄绮珊的歌像一口烈酒,呛喉却上头,是成年人的“清醒剂”。可他们又那么像——都不肯为流量妥协,都把“真实”刻进了骨头里。刘欢说:“唱歌不是炫技,是传情”;赵雷说:“我的歌里没有故事,就是日子”;黄绮珊说:“我唱的不是歌,是我活过的日子”。

为什么我们会对他们念念不忘?因为在这个什么都追求“快”的时代,他们告诉我们:有些东西,慢一点,才够味;有些感情,真一点,才动人;有些人生,难一点,才值得。或许我们都不是什么“刘欢”“赵雷”“阿刁”,但我们都曾在各自的江湖里,带着自己的“执拗”和“温柔”,努力活着。而这,大概就是他们的歌,能穿越时间和人群,一直响下去的原因——他们唱的,从来不是自己,是我们每一个人。