提起刘欢,大多数人第一反应是“内地乐坛常青树”“好汉歌唱出江湖豪气”的歌手,或是中国好声音里段子频出的“刘导师”。但你有没有想过:为什么他谱的曲,从弯弯的月亮到我和你,从凤凰于飞到少年中国说,哪怕过了二三十年,依然能精准戳中不同时代人的心?

他谱的曲,根扎在“文化土壤”里

刘欢的谱曲,从来不是“空中楼阁”。1963年出生在北京的他,从小泡在胡同里听老艺人吹拉弹唱,后来考入中央音乐学院,主修法国号,却一头扎进民族音乐与西方古典乐的“缝合术”。

当年拍87版红楼梦,剧组找到刘欢配乐,他拒绝了“流行化改编”的提议,带着团队一头扎进图书馆翻古琴谱,跑去故宫听老艺人复原的宫廷音乐。为了给葬花吟写旋律,他蹲在曹雪芹故居的小院里,对着满地落发呆:林黛玉的“花谢花飞飞满天”,该怎么用音符表现“愁”?他最后用了个“下滑音”,像轻轻叹息,又像花瓣落地时的颤动——后来这首歌成了几代人的“白月光”,连90后、00后听KTV时,还是会忍不住跟着哼“侬今葬花人笑痴”。

写好汉歌更绝。1998年拍水浒传,导演要求“必须有大碗喝酒的江湖气”,刘欢却扛着录音机去了山东,蹲在田埂上听农民唱一枝花大实话,把鲁西南鼓吹乐的唢呐音调拆开,糅进合唱的恢弘。结果“大河向东流哇”一响,全国大爷大妈跟着打拍子,连卖早点的摊贩都把小喇叭开到最大——你说这是“口水歌”?刘欢偏要告诉你:“好的旋律得长在泥土里,风吹雨打都不倒。”

他的“音符”,藏着“讲故事”的心

刘欢的曲子像老茶,初听是调,细品是情。他从来不写“无病呻吟的甜”,而是让每个音符都带着叙事感。

比如弯弯的月亮,1990年刚推出时,没人想到一首“小情歌”能火遍大江南北。刘欢写的是他记忆里北京的夏夜:“弯弯的月亮,小小的桥”,前奏用古筝的泛音像月光洒在水面,主歌用平缓的旋律像坐在胡同口摇蒲扇。可越听越不对——这哪里是写月亮?分明是写“回不去的故乡”:对父亲“脸上挂着泪光”的愧疚,对童年“无忧无虑时光”的怀念。后来这首歌成了“游子之歌”,在外打工的人一听前奏就鼻子酸,不是因为悲伤,是因为“被读懂了”。

我和你更妙。2008年北京奥运会主题曲,本可以写“五星红旗迎风飘扬”,刘欢却憋出一句“我和你,心连心,同住地球村”。旋律简单到像童谣,却藏着中国人的“大气”:没有激昂的高音,只有钢琴的清澈和童声的干净,把“世界的中国”唱进了全世界心里。后来外媒评价:“这是奥运会最温柔的开幕式主题曲。”——你看,真正的好谱曲,不用炫技,只用“真诚”就能跨过语言。

为何他的曲能“跨过时代”?

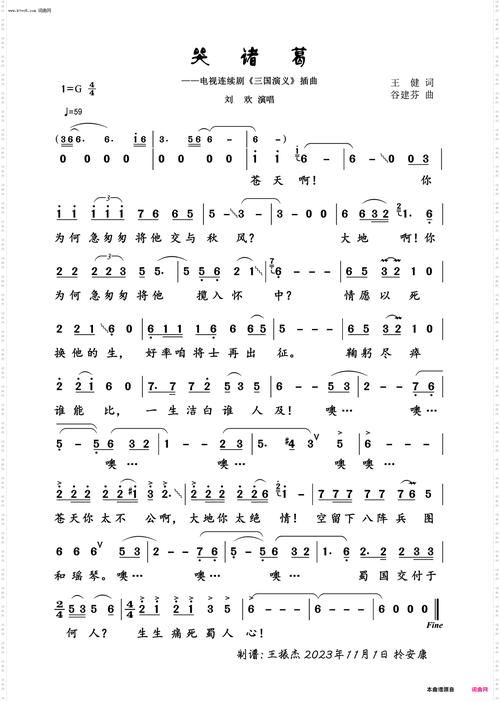

现在的歌“火得快,死得也快”,刘欢的曲子却能在短视频时代“翻红”。比如少年中国说,2019年被年轻人翻唱成“爱国燃曲”,B站播放量破亿;去年凤凰于飞因一句“凄凄惨惨戚戚”被做成“失恋BGM”,连00后都在评论区刷“刘欢的歌是古风天花板”。

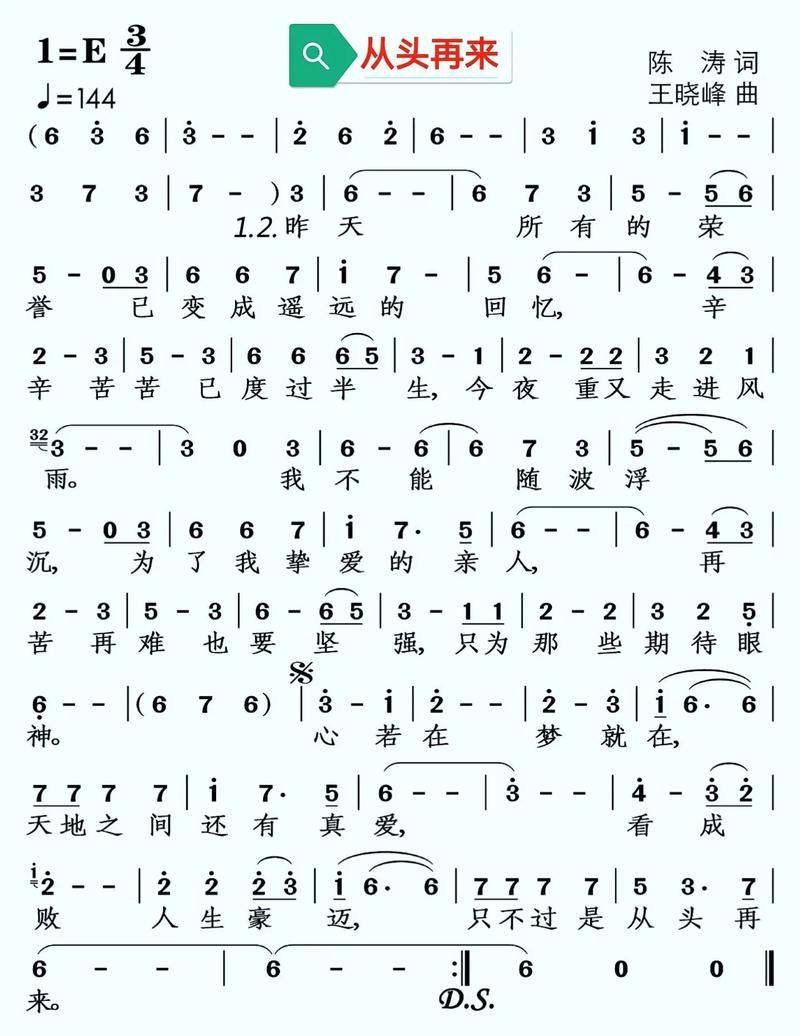

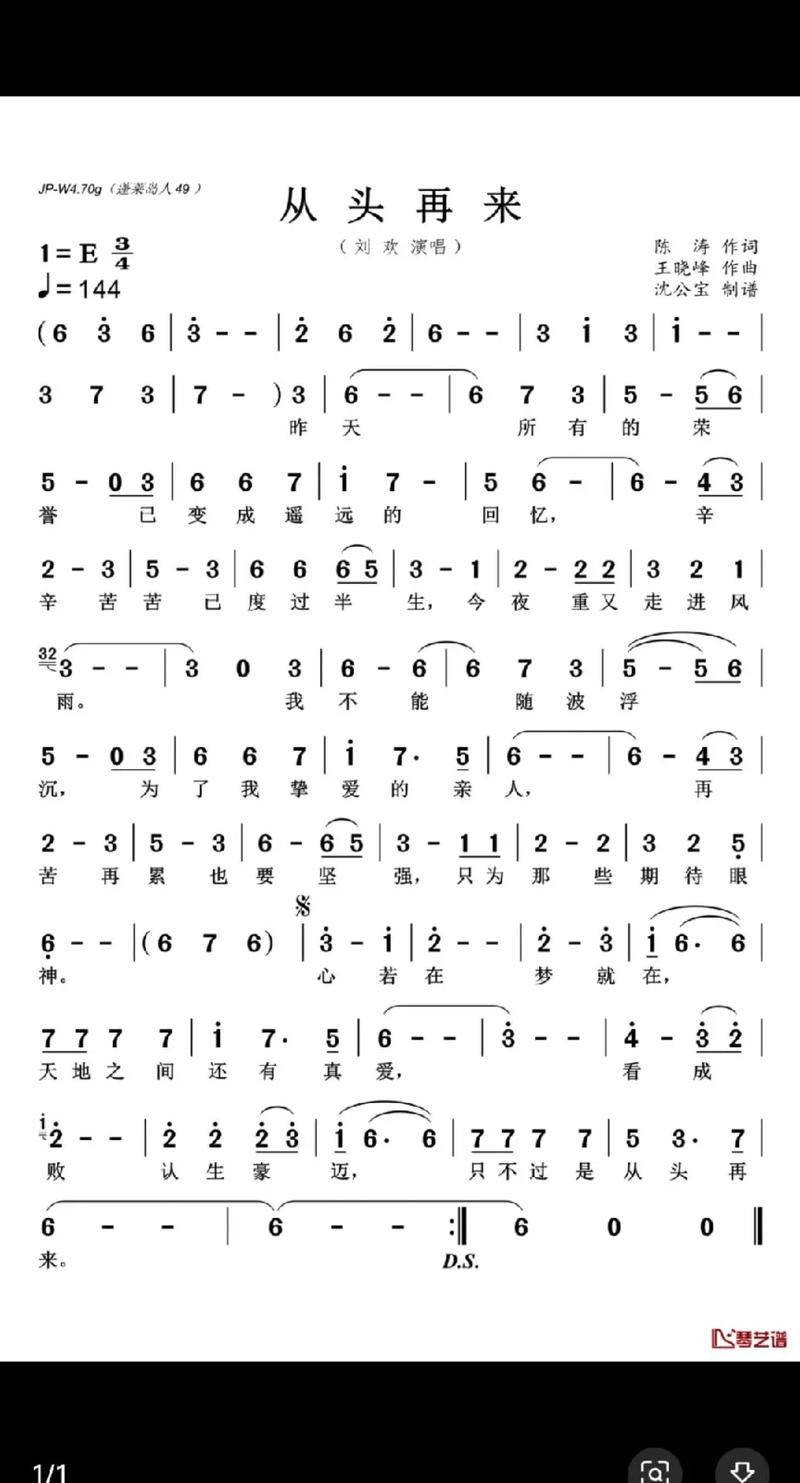

秘诀其实很简单:他从不“讨好市场”,只“尊重音乐”。当年做爱如星光,为了一个和弦音色,他和录音师熬了三个通宵,试了12种钢琴,最后选了“略带杂音的老式钢琴”,因为“杂音里有岁月的温度”;写向天再借五百年,坚持用交响乐加古筝,结果电视剧一播,乾隆皇帝“骑马射箭”的画面和旋律绑在一起,成了“历史剧BGM天花板”。

他曾说:“音乐是时间的艺术,今天的过气可能就是明天的经典,只要心里装着‘人’,装着‘情’,就不怕被遗忘。”现在回头看,那些火了30年的旋律,哪首不是藏着“人”的故事?好汉歌里有江湖,弯弯的月亮里有乡愁,我和你里有世界——刘欢的谱曲,从来不是“写音符”,是“写人心”。

所以啊,下次再听到刘欢的曲子,不妨多听一会儿:那不是“老歌”,是一位音乐人用半生磨出来的“时光琥珀”,裹着文化的根、故事的魂,在岁月里越发光亮。在这个“流量为王”的时代,这种“不迎合的坚持”,或许才是“不死经典”的真正密码。