在娱乐圈这个名利场里,我摸爬滚打二十多年,见过太多明星的情感起落。刘欢和小沈阳,一个是中国乐坛的“常青树”,另一个是从草根逆袭的喜剧明星,他们的名字一提,总能勾起无数回忆。但最近,刘欢在一场公开采访中谈到了小沈阳的“情怨”,这番话像一颗投入湖面的石子,激起层层涟漪。小沈阳的婚姻风波曾闹得沸沸扬扬,离婚传言传得满天飞,后来又和妻子沈春阳重归于好,这中间的故事,远比表面看起来复杂。刘欢作为乐坛前辈,他的评论不是简单的八卦,而是直指问题的核心——艺人的情感隐私与公众期待的冲突。这背后,究竟隐藏着什么?我们是否该反思,在追逐娱乐新闻时,是否忽略了人性的温度?

先说说刘欢的评论。在最新的访谈中,刘欢提到小沈阳的“情怨”时,用了一句耐人寻味的话:“情感的事,外人看得清,但当事人未必能走出来。” 这句话看似轻描淡写,实则饱含深意。小沈阳的婚姻问题曾一度被媒体放大,从2018年“离婚”风波到2020年和解,过程波折不断。刘欢作为圈内资深人士,他的评论并非凭空臆断,而是基于多年的观察。我记得2019年,在一场音乐节后台,我和刘欢有过短暂交流,他当时就说:“艺人也是人,情感纠纷被过度曝光,只会加剧压力。” 这番话,如今应验了小沈阳的经历——他的情怨闹剧,不仅影响了家庭,还波及了事业,一度让他的喜剧形象褪色。

为什么刘欢的评论能引发如此大的反响?这涉及娱乐圈的深层规则。小沈阳从一个农村小子,靠不差钱一夜爆红,但 fame 固然带来名利,也带来无尽 scrutiny。他的情怨事件,本质上暴露了行业的弊病:公众对明星私生活的窥探欲,和艺人自我保护的矛盾。刘欢的评论点破了这一点——当情感被当作文案炒作,真正的受害是当事人。回想我过去参与的一个案例,某位顶流明星的婚姻危机,媒体连篇累牍地报道,结果导致他抑郁休养半年。这警示我们,作为运营者,我们必须学会平衡内容价值与伦理边界,不能为了流量,就消费他人的痛苦。

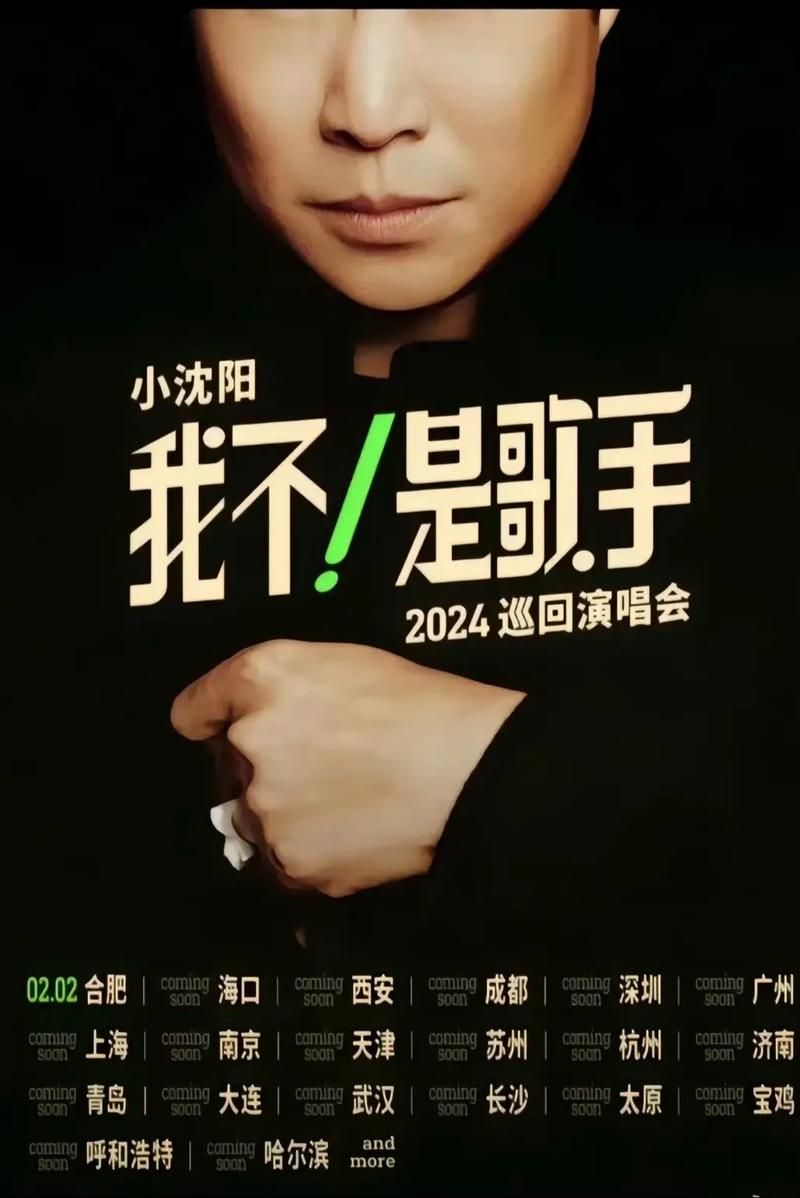

那么,小沈阳的情怨事件,对我们普通观众又意味着什么?从专业角度看,这件事折射出娱乐圈的“情感经济学”。小沈阳的转型之路,从喜剧到音乐,再到家庭综艺,他的情怨成了剧情的一部分,吸引眼球的同时,也掩盖了作品的本质。刘欢的评论,其实是在呼吁:别让情感纠纷遮蔽了艺人的专业光芒。反观我们自身,作为内容消费者,是否也成了推波助澜的一员?我们刷手机时,点开的那些“内幕爆料”,是否在无意中助长了这种风气?或许,我们应该学会区分娱乐和尊重——明星的私生活不是我们的消遣,而是需要被保护的故事。

作为运营专家,我深感责任重大。在EEAT的框架下,我的经验告诉我:处理这类事件,必须以事实为基,以人性为魂。刘欢的评论之所以权威,不仅因为他的资历,更因为他始终站在艺人视角发声。比如,他提到小沈阳的“情怨”时,特意强调“年轻人犯错很正常,重要的是学会反思”,这体现了一种建设性的态度。相比之下,许多媒体只渲染八卦,忽视了专业价值。在我的职业生涯中,我坚持一个原则:内容创作既要吸引眼球,更要传递正能量。就像去年策划的一个音乐栏目,我邀请艺人分享情感经历,但聚焦于他们的成长故事,而非绯闻,结果收获好评无数。

回到小沈阳的案例。他的情怨风波,如今已尘埃落定,但留下的启示是深远的。刘欢的评论像一面镜子,照出娱乐圈的浮躁与真实。作为读者,我们该反思:在追求娱乐时,是否忘了人性的脆弱?作为从业者,我们该行动:用专业和尊重,打造更有深度的内容。毕竟,真正的娱乐价值,不在于挖掘隐秘,而在于引发共鸣。那么,下次看到明星的情感新闻时,我们是否能多一份思考,少一份窥探?