有次跟音乐圈的朋友聊起“明星讲台”,大家脱口而出的名字里总有刘欢。倒不是他常上综艺露面,反而这几年他太“低调”——除了在音乐学院的教室里,很少见他出现在别的讲台上。可偏偏只要一提“刘欢讲课”,混过音乐圈的人眼神都会亮:“那可不是一般的讲课,是让你突然明白‘音乐究竟是什么’的醒脑课。”

上周去中央音乐学院蹭了节他的公开课,原以为会是“大师光环”下的说教,没想到两小时下来,笔记本记了满页,反倒更像个老朋友坐在你身边,掏心窝子聊了聊他唱了半辈子的歌。

他不教“怎么飙高音”,只教“怎么让歌活过来”

进门时刘欢正背对学生弹钢琴,选的是千万次的问前奏。琴声一起,底下几个原本低头玩手机的学生突然坐直了——这旋律太熟,可从他指间弹出来,跟唱片里的感觉不一样,像带着温度的溪水流过心尖。

“这首歌当年录了17版,”他转过身时,声音比平时说话略沉,眼睛里有光,“每版都在改一个东西:不是技巧,是‘要问什么’。”他在黑板上写了三个字:“情、景、人”。“你要问的是‘未来在哪儿’,不是‘爱情在哪儿’,也不是‘我多痛苦’。唱之前得先让自己相信,你真的在找答案。”

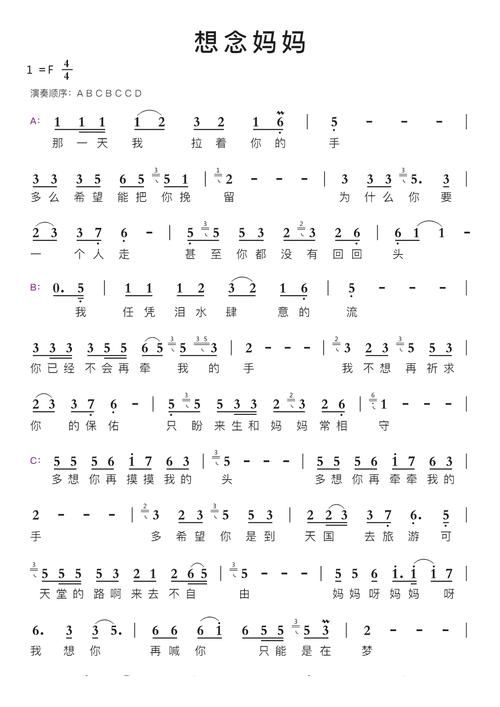

有学生举手问:“刘老师,我试过唱从头再来,可总感觉喊不出来那种力量,是不是我气不够足?”

他摆摆手,拿起旁边的谱子:“你看这句‘心若在梦就在’,谱子上标记的是‘渐强’,但我当年录的时候,前半句几乎是气声。”他清了清嗓子,示范了一遍——不是扯着脖子喊,像是在黑暗里慢慢摸出一盏灯,声音从胸腔深处浮上来,越到后面越亮,却像是“透”出来的光,不是“炸”出来的。

“技巧是什么?是工具,不是目的。”他把谱子放下,看向全场,“你把‘气足’当目标,就会拼命喊;你把‘相信能从头再来’当目标,声音自然就有力量。就像你跟人吵架,会先想着‘我得用胸腔共鸣’吗?肯定想着‘他怎么能这么说’对不对?对啊,那时候的声音,才是有血有肉的。”

嗓子坏了?那是老天爷逼你重新学“唱歌”

讲到一半,有学生提到他2012年做手术的事,说网上都说他“嗓音毁了,唱不了高音了”。他反而笑了:“毁?那是给了我重新学唱歌的机会。”

他说自己年轻时跟现在所有年轻歌手一样,拼高音、拼音域,“那时候唱少年壮志不言愁,最后那个‘愁’字,能唱到破音,还觉得特牛——你看,我能飙到high C!”底下学生哄笑,他摆摆手:“别笑,你们心里肯定也这么想过。”

“直到有一天嗓子出了问题,医生说我声带小结,再唱下去可能就废了。”他停顿了一下,语气突然认真,“我当时特别慌,不是因为唱不了歌,是因为我突然发现:我压根不会‘用嗓子唱歌’。”

那两年他把所有唱片拿出来听,“听以前喜欢的歌手,比如罗大佑、李宗盛,他们好像从不用‘大嗓子’,每个字都像跟你贴着脸说悄悄话。”他开始学“说话式唱歌”——不是用嗓子发力,用“气”托着字走,让声音像“吐”出来一样自然。

“现在我唱弯弯的月亮,最高的音才到降E,但你们觉得它有高音吗?”他问底下学生,学生们摇头,都说“舒服”。“为什么舒服?因为它没在‘炫技’,它在讲故事。嗓子坏了不是坏事,是逼你问自己:‘这首歌,到底想说什么?’”

他最怕学生问“怎么红”,只希望他们“别被唱片公司毁了”

快下课时有学生小声问:“刘老师,您觉得我们现在怎么做,才能写出传唱度高的歌?”

他皱了皱眉,这个问题好像问到了他心里的“刺”:“传唱度高的歌,都是‘碰巧’写出来的。你为了传唱度高去写,那不叫写歌,叫做题。”

他讲了个自己年轻时的故事:“当年写好汉歌,导演让我写‘老百姓的歌’,我琢磨了仨月,天天去胡同里听大爷大妈聊天,听他们吵架、哄孩子。突然有一天听见个老太太跟孙子说‘大河向东流啊’,‘天上的星星参北斗啊’,哎?这不就是现成的歌词吗?”

“音乐不是你坐在屋里憋出来的,是你‘活’出来的时候,顺便写出来的。”他语气缓和下来,“你们要是真想写出好歌,先别想着怎么让唱片公司签你,怎么上热搜,去听听街上的声音,听听菜市场里的吆喝,听听你喜欢的人跟你说话时的语气——歌是唱给人听的,不是唱给谱子听的。”

下课铃响时,学生们围上去要签名,他笑着摆手:“别签了,有兴趣下课后来我办公室,我钢琴上还有首没写完的曲子,你们帮我听听,开头是不是太吵了?”

离开时他站在教室门口跟学生告别,夕阳从他身后照进来,头发有点花白,可眼睛里的光,跟他年轻时在唱台上唱歌时一样亮。突然明白为什么大家都说“刘欢的课值”——他教的从来不是“怎么当歌手”,而是“怎么把‘人’活明白”,一个活得明白的人,唱的歌自然有灵魂。

就像他说的:“技巧能教,但‘真’教不了。你得先让你自己信了,歌才能让别人信。”这话不光适用于唱歌,大概也适用于所有事吧。