一、舞台下的“父亲视角”,刘欢与衡水的意外交集

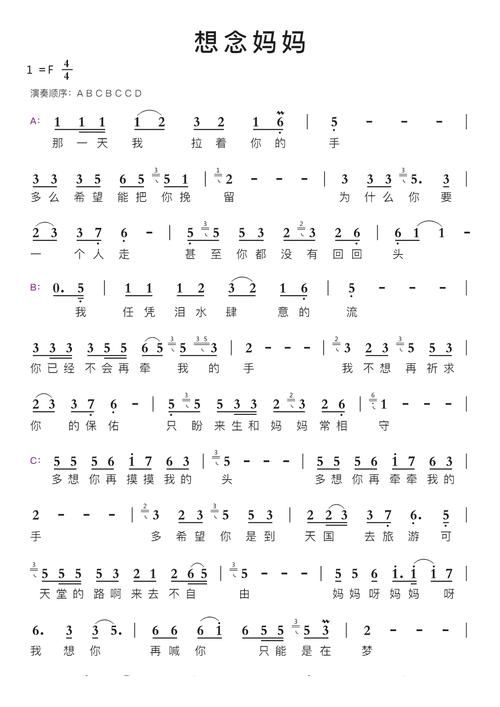

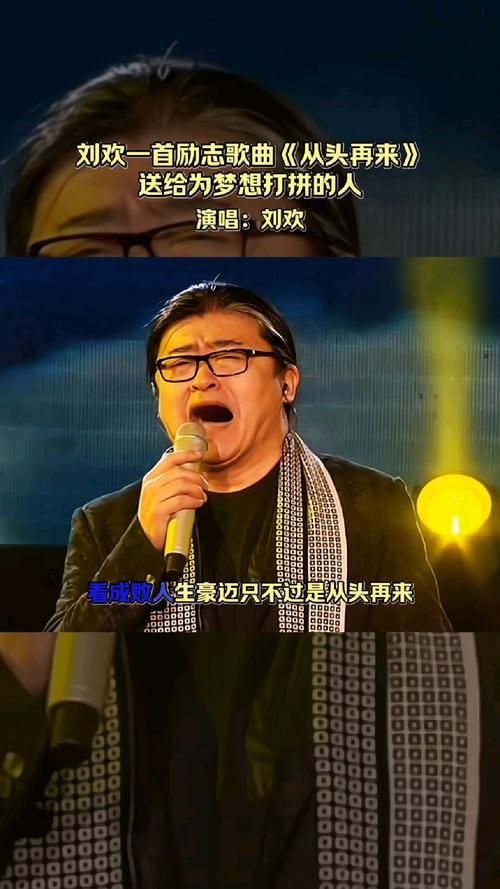

去年冬天,一段衡水中学课间视频在社交平台悄悄走红:寒风呼操的操场上,三千多名学生裹着厚厚的校服,齐声唱响刘欢的从头再来。视频里,少年们扯着嗓子的歌声穿透薄雾,指挥老师的手势甚至有些笨拙,却透着一股不服输的倔强。后来有人发现,这段视频的拍摄时间,恰好是刘欢生日当天——学生们不知道,他们每天早读前循环的歌曲,是某个“熟悉的陌生人”送给自己的成年礼。

这件事,或许能解释为什么当人们提起“刘欢衡水”,总觉得藏着什么未说尽的故事。音乐圈的人都知道,刘欢从不轻易谈论教育,但身为父亲,他曾不止次在采访里提到女儿:“我告诉她,人生不是百米冲刺,是一场马拉松。”这句话,像极了衡水中学老师常挂在嘴边的话——“你现在刷的每一道题,都是在给未来攒选择。”

二、从好声音导师到“教育观察者”,他的共鸣藏在旋律里

很多人认识刘欢,是通过好声音里那个戴标志性帽子、直言“选人标准就俩:唱得好、人品好”的导师。但鲜少有人注意,他指导学员时说得最多的不是技巧,而是“别把唱歌当任务,要把自己唱进歌里”。这种“真诚至上”的理念,和衡水中学“不唯分数,但绝不忽视分数”的教育逻辑,竟悄悄形成了某种默契。

有衡水校友回忆,高三那年模拟考失利,躲在楼梯间哭的时候,耳机里循环的是刘欢的弯弯的月亮。“那句‘悲伤着你的悲伤’,突然就觉得,原来光鲜的明星也会有低谷,我们这些拼命的普通孩子,也在自己的轨道上发光。”后来他把这段经历写在周记里,被班主任拿去在全班念,那节课没人说话,后排的男生悄悄抹了把脸。

三、当“艺术自由”遇上“规则至上”,他们都在和世界对话

有人说,衡水是“高考工厂”,刘欢是“艺术殿堂”,两者八竿子打不着。但如果你去衡水走一圈,会发现他们的图书馆里摆着音乐欣赏,广播站每周三下午固定放古典乐——而刘欢的公益项目“刘欢音乐学院”,第一站就是走进河北的县中学,教孩子们用音乐讲故事。

更妙的是,衡水中学的官方账号曾偷偷发过一条动态:刘欢非洲梦的钢琴谱,被贴在高三教室的“心愿墙”上,旁边有学生用红笔批注:“等我考上中传,一定去现场听他唱歌。”配文是:“你看,梦想不分大小,都能被听见。”这条动态没带任何话题,却在24小时内被转发了上万次。

四、时间是最好的答卷,两代人都在各自的赛道上发光

如今再搜索“刘欢衡水”,能看到更多温暖的画面:衡水的学生用我和我的祖国旋律改编了学习口号,刘欢在转发时加了句“这届学生,我会”;有毕业生考上音乐学院,在微博私信刘欢“老师,我终于敢在1000人面前唱歌了”,他回复了三个字“往前冲”。

或许这就是答案——一个用旋律唤醒人心,一个用坚持点亮未来,看似平行线,却在“成长”二字上交会。就像刘欢在少年壮志不言愁里唱的“金戈铁马,气吞万里如虎”,衡水的少年们在题海里冲锋,刘欢在舞台上坚守,他们的故事,从来不是“谁影响了谁”,而是“我们都想活成自己的光”。

所以,下次当你再听到衡水操场上传来熟悉的歌声,或者看到刘欢在舞台上的背影,不妨多停留一秒——因为那些藏在旋律里的坚持,写在试卷上的梦想,从来都不只是一个人的故事,而是属于所有普通人的,关于奋斗与热爱的,最动人的注脚。