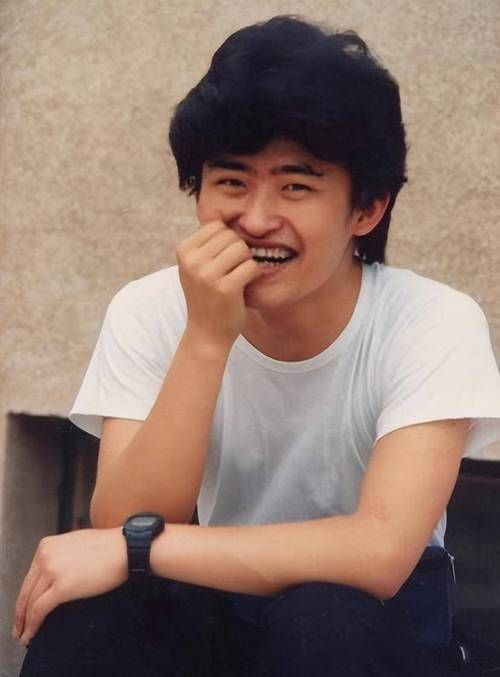

提起刘欢,乐迷脑子里蹦出的词大概是“歌王”“导师”“活着的传奇”——当年好声音里他把椅一转,一句“我选你”直接让学员身价翻倍;可如今突然冒出个“刘欢营”,不少人犯嘀咕:这是刘欢开的培训班?还是他私藏的“音乐小作坊”?

要说清楚这事儿,得先从刘欢的“较真”说起。

都说娱乐圈是个名利场,能在里面待三十年还守着“初心”的没几个,刘欢算一个。早些年走穴捞金、商演不断时,他偏偏躲进工作室啃起了学术,把民族音乐、西方古典乐翻来覆去研究;别人选秀节目讲流量、讲话题,他在好声音里愣是当起了“人肉说明书”,学员升降调气口错了都要停下来掰扯,“音乐这东西,差一点都不行”。

可你知道吗?这“刘欢营”还真不是他亲手办的“班”,更像是一群被他“精神感召”的音乐人,自发生长出来的“圈子”。

“刘欢营”的“门槛”:不是看你红不红,看你“真不真”

有次采访,刘欢聊起他早年遇到的“贵人”——那些在他没名气时肯给他机会、让他按自己想法做音乐的前辈。他说:“我这辈子就记着一件事,能帮一个是一个,不能让真心搞音乐的人,在弯路上走太久。”

这话后来就成了“刘欢营”的“隐形门槛”。

圈内人知道,所谓的“营”,没实体地址,没招生海报,但它有个“中枢”——刘欢那间堆满了黑胶唱片、书架上摆着作曲理论的小工作室。这些年,总有些年轻音乐人揣着demo上门,有从选秀节目下来的“潜力股”,也有大学毕业怀揣梦想却四处碰壁的“小透明”。

他们不是来“拜师学艺”的,更像是来“找方向”的。有个唱民谣的歌手小林,曾在酒吧驻唱三年,写的歌被批“不够流行”“没有记忆点”,差点放弃。抱着试试看的心态,他通过朋友联系到刘欢,本以为会被“说教”,结果刘欢听完他的demo,问的第一句话是:“你写这首歌时,想起你小时候在奶奶家的院子了吗?”

小林愣住了——那正是他写歌时最真实的感受,可为了“迎合市场”,他故意把旋律改得“抓耳”,反而丢了魂。那天,刘欢没教他任何技巧,只是和他一起回忆童年,聊民谣的本质是“说心里话”。后来小林按最初的版本重新编曲,歌发在网上,意外火了,有人评论:“听着听着就哭了,好像闻到了奶奶家的桂花香。”

这事儿在“刘欢营”里不算新鲜。刘欢从不教“怎么写爆款”,他只问“你心里最想说的话是什么”。对他来说,音乐不是技巧的堆砌,是“人”的延伸。所以“营”里的人,不管红没红,都有一个共同点:宁愿歌火得慢一点,也要真一点。

比“造星”更难的:是给音乐人“兜底”

可能有人会说:“这不就是‘伯乐相马’嘛?刘欢名气大,提携新人很正常。”

但“刘欢营”最特别的地方,不是刘欢的“光环”,而是它像个“安全网”——在这个“流量至上”的年代,敢给音乐人“试错空间”的,真没几个。

记得有个00后电子音乐人小K,天赋不错,但总被批“不接地气”。他的歌用了很多先锋元素,听众听不懂,平台也不推,差点被经纪公司雪藏。抱着“死马当活马医”的心态,他找到刘欢。没想到刘欢听完整首,拍着大腿说:“你这节奏里藏着京剧的韵律啊!怎么不把它放大?”

小K当时懵了——他做电子乐,压根没想过和京剧搭边。在刘欢的鼓励下,他把京剧念白、京胡旋律融合进电子乐,做了首悟空·序。歌出来那天,他盯着播放量从100涨到10000,眼泪掉下来了。“原来那些我觉得‘没用’的、‘不合群’的尝试,在刘老师眼里,都是宝贝。”

这种“兜底”,不是给资源、捧流量,是让音乐人相信:“你做自己,有我。”

刘欢常跟“营”里的人说:“市场是浪潮,浪潮会变,但人心不变。你心里有真东西,潮退了,珍珠还在。”所以你看,“刘欢营”里走出的音乐人,或许不是最红的,但很少有人“塌房”——他们习惯了慢下来打磨作品,习惯了在浮躁的娱乐圈里,守着一方“自留地”。

这个“营”,为什么偏偏是刘欢?

说实话,娱乐圈不缺“大哥大”“带资进组”的圈子,缺的是“靠作品说话”“靠人品聚人”的磁场。刘欢能当“营主”,靠的不是唱歌跑调时的可爱(虽然他自称“五音不全”),不是导师席上的“毒舌”,而是他三十年来“真做音乐,真做人”的积累。

你翻他的履历,没有绯闻,没有炒作,专辑十几年磨一张,演唱会宁愿少收钱也要把音响效果做到最好。有次他说:“我唱歌可能没年轻时稳了,但每一句都是我对音乐的理解,不能糊弄。”这种“不糊弄”,就是“刘欢营”的“定海神针”。

再反观现在的一些选秀节目,学员像流水线上的产品,今天唱rap明天转民谣,只为“博眼球”;音乐综艺里,导师为了话题互撕,音乐反而成了背景板。在这个时候,“刘欢营”的存在,像一剂“清醒剂”——它告诉你:音乐这行,终究是“内容为王”,不是“流量为王”。

写在最后:这个“营”,没有围墙

说到底,“刘欢营”到底是什么?它不是实体建筑,没有招生简章,但它有个“灵魂”——刘欢对音乐的敬畏,对“真”的坚守。

这里有年轻人需要的“引路人”,有同路人需要的“共鸣”,还有一个行业需要的“方向”。它可能不会让每个参与者一夜爆红,但它会让每个真正热爱音乐的人,找到“往前走”的底气。

所以下次再看到“刘欢营”,别再问它是“造星工厂”还是“乌托邦”了——它更像是一群音乐人的“避风港”,在这个快得让人喘不过气的娱乐圈,提醒着我们:慢一点,真一点,音乐,终究要“走心”。

毕竟,刘欢五十多岁还在写歌时说:“我这辈子,就想认认真真写几首能传下去的歌。”这话说完,“刘欢营”的门,就为所有“有同样想法”的人,悄悄开了一条缝。