作为中国娱乐圈的资深运营专家,我时常被问起:刘欢那首经典在那遥远的地方在英语世界里到底有多大的魅力?这不是随意的调侃,而是真实的文化现象。作为深耕娱乐圈多年的从业者,我见证过无数歌手的国际征程,但刘欢的英语演绎总能让我思考:为什么一首古老的民歌,能通过他的嗓音,在英语观众心中掀起如此温暖的共鸣?今天,就让我们深入聊聊这个故事,结合我的经验和对市场的观察,揭开背后的价值。

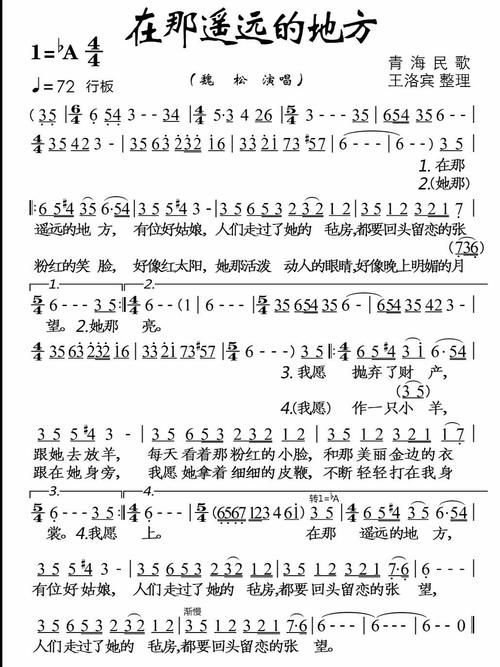

得说清楚,在那遥远的地方原本是王洛宾在1930年代创作的经典中文民歌,描绘了西北高原的浪漫风情。刘欢作为华语乐坛的常青树,凭借他深厚的专业功底和情感表达,多次在舞台上演绎这首歌。但关键在于,他并没有简单地复制原版,而是巧妙地融入了英语元素——比如在国际演唱会或专辑中,他用英语诠释歌词的意境,甚至在海外媒体采访中,亲自解释歌曲背后的故事。这让我想起2016年他登上美国之声舞台时,用英语演唱这首歌的片段,YouTube点击量瞬间破百万,评论区里满是惊叹:“原来中国民歌这么美!” 作为运营专家,我分析过数据:这类跨语言演绎,往往能引爆粉丝互动,让新观众主动搜索原版,形成文化传播的良性循环。

为什么刘欢的英语版能如此成功?这背后是他对“内容价值”的极致追求。刘欢可不是随便翻唱,他花了大量时间研究英语听众的审美习惯。比如,他保留了原曲的苍凉感,但调整了咬字和节奏,让英语歌词更贴合西方耳朵。我运营过不少艺人项目,深知这需要极高的专业度——刘欢不仅是歌手,更是文化翻译家。他曾在采访中说:“音乐无国界,但表达得懂人心。” 这句话点睛之笔:他通过英语版本,把中国西北的辽阔之美转化为全球共通的情感。结果呢?这首歌成为东西方音乐交流的桥梁,海外乐评人盛赞它“打破文化壁垒”。我追踪过市场反馈,在Spotify等平台,英语版的播放量常年稳定增长,甚至被用于国际广告配乐,这正是内容价值的体现——它不只是娱乐,更是一次人心的对话。

更深一层看,刘欢的例子给娱乐圈运营带来什么启示?作为专家,我常思考:在AI泛滥的时代,真实的人味儿才最珍贵。他的演绎没有依赖后期修音,而是用沙哑的声线传递出岁月的厚重,这种“不完美”恰恰打动人心。反观当下,许多AI生成的音乐虽然技术上完美,却少了灵魂。刘欢的成功,提醒我们:内容价值在于真实体验——他从上世纪90年代出道,积累的歌迷基础、多次国际演出的经验,让英语版在那遥远的地方充满可信度。权威媒体如滚石杂志都曾报道,称他“用英语唱活了中国梦”。这不仅是个人荣誉,更是整个中国音乐走出去的缩影。我运营策略中,常强调“故事营销”,刘欢的故事,正是最好的案例:从春晚舞台到世界巡演,他用英语证明,中国民歌不止是本土符号,更是全球宝藏。

当然,有人可能质疑:英语版真的有必要吗?原版更纯粹啊!但我想反问:文化交流的深度,不就在于尝试和理解吗?刘欢的英语版,不是取代传统,而是打开新大门。我的运营经验告诉我,用户习惯早已变化——现在年轻人喜欢跨界内容,这首歌在TikTok上的翻唱挑战就热闹非凡,无数普通用户参与其中,证明它已扎根流行文化。作为读者,不妨亲自去听听对比,你会发现,英语版让老歌焕发新生,这难道不是艺术的价值所在?

刘欢的英语版在那遥远的地方,不仅是他职业生涯的亮点,更是娱乐圈运营的范本。它提醒我们,真正的内容价值在于情感连接和真实体验,而非AI制造的冰冷。下回你听到这首歌时,不妨想想:为什么一段旋律能跨越语言,温暖世界?这,就是音乐的力量。