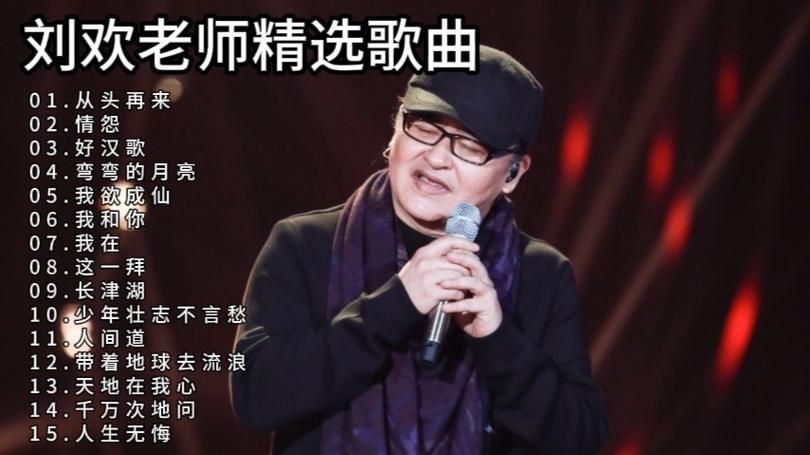

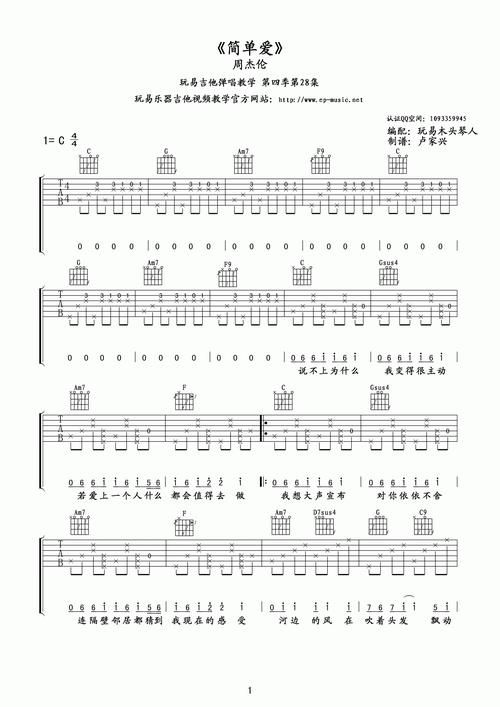

你说奇怪不奇怪?多少人抱着吉他练了三年五载,和弦转换还是像“生锈的齿轮”,弹唱一首曲子不是抢拍就是漏音,明明对着网红教程练了上百遍,怎么到了刘欢的第四节课,反而觉得“以前都白学了”?

第四课不教“炫技”,先让琴“活”起来

刘欢第四课的开场白,让所有学员都愣住了。没讲大横按,不说轮指,反而拎了把最基础的民谣琴,轻轻拨了空弦:“你们听,这根弦是不是在‘咳嗽’?”

学员面面相觑,有人小声说:“老师,是音准有问题吧?”

刘欢笑着摇头:“音准只是表面。你摸摸琴码这里,是不是有点歪?还有你的拨片,触弦的角度是不是像切菜一样‘砍’下去的?——琴是‘死’的,但手是‘活’的。新手最该练的,不是按得多复杂,是让你的手和琴‘说上话’。”

他拿起自己的吉他示范,拨弦的瞬间,整个教室的空气好像都跟着“颤”了。“你们听,这个音有‘呼吸感’。为什么?因为我的手指关节是‘放松的’,拨片像滑过丝绸,不是‘砸’在弦上。”说着,他让学员轮流上手试,轻轻捏住学员的手指调整角度:“手腕别僵,想象拨片是片羽毛,要‘飘’在弦上,而不是‘钉’在上面。”

刘欢的“笨办法”:每个新手都该经历的“手茧期”

“我当年学吉他,手上磨出的茧比硬币还厚。”刘欢突然伸出手,指腹有几处明显的茧,“但你们知道吗?我现在练琴,还是会刻意放慢,练最简单的爬格子。”

第四课的核心练习,是“慢速单音爬格”。他要求学员用节拍器,从60的速度开始,每个音按住3秒再抬手。“别急着求快,你要感受每个手指‘贴’在指板上的力度,是‘搭’在上面,还是‘摁’在上面?”

有个男生练了半小时,急得满头汗:“老师,我感觉我的食指和拇指要‘打架’了!”

刘欢拍了拍他的肩膀:“急什么?我当年在小酒吧弹唱,一首弯弯的月亮能弹错8遍,老板不给我钱,我还得陪笑脸。‘错’不可怕,可怕的是你怕错。新手练琴,‘慢’就是‘快’——你今天把一个音练稳了,明天就能练好十个音。”

他补充道:“网上那些‘七天速成’的教程,信你就输了。我见过太多人,一开始学‘勾弦击弦’学得飞快,结果基本功不扎实,弹到快节奏的曲子,手指就‘打摆子’。这节课的‘笨功夫’,就是帮你们把根扎稳——树根扎好了,枝叶才能长得茂。”

观众没听出的“小心思”,其实藏在调弦的3秒里

“你们有没有觉得,有些歌听起来‘不对劲’,但又说不出哪里错?”刘欢突然调了调琴弦,“其实问题,常常出在调弦上。”

第四课的另一个重点,是“精准调弦”。他教学员用“八度调弦法”,而不是依赖调音表:“调音表是死的,耳朵是活的。你把一弦五品音和二弦空弦音对准,再听这两个音是不是‘同一个味道’——有的同学调音时,眼睛盯着调音表,手指拧弦拧得飞快,结果弦都‘走音’了。”

他示范了一遍,拧弦时幅度极小,拧一下就拨弦听:“调弦像炖汤,得‘小火慢熬’。你拧半圈,弹一下;再拧半圈,再弹一下。等两个音的‘震动’能‘抱在一起’了,才算调稳了。”

有个女学员举手:“刘欢老师,我每次调完弦,弹一会儿又跑音了,怎么办?”

刘欢笑了:“你是不是刚弹完比较重的曲子?琴弦也是‘需要休息的’——弹完重音后,让弦松一松,再重新调。还有,按弦的力度别太大,轻轻‘搭’上去就行。你把弦按‘死了’,它肯定要‘抗议’啊。”

这节课的“作业”,可能让你重新爱上弹琴

下课前,刘欢布置的作业让所有人意外:“这周不练复杂的曲子,就练三件事:一是每天调5遍弦,培养耳朵的敏感度;二是用60的速度爬格子,每个手指练3分钟;三是找首最喜欢的歌,只用弹根音——不用唱,就弹根音,感受节奏和旋律的‘对话’。”

“老师,这太简单了吧?”有学员小声嘀咕。

刘欢摆摆手:“简单?你去试试。把根音弹稳了,让每个根音都有‘轻重缓急’,你会发现,原来弹吉他不是‘机械运动’,而是‘讲故事’。”

他看了看窗外的夕阳,轻声说:“我教了30年吉他,见过太多人因为‘练不好’放弃。但其实,练琴的乐趣,不在于弹得多炫,而在于你把手放在琴上,心里有音乐——这节课讲的不是技巧,是‘让琴成为你的一部分’。”

走出教室时,夕阳正好落在学员的琴箱上。有个男生轻轻拨了下弦,这次,声音清脆得像泉水流淌。你突然明白,刘欢的第四课,哪里是在教吉他——他是在教所有人,怎么用“慢功夫”,找回对一件事最纯粹的热爱。

毕竟,所谓“大师”,不就是把最简单的事,做得最用心的那个人吗?