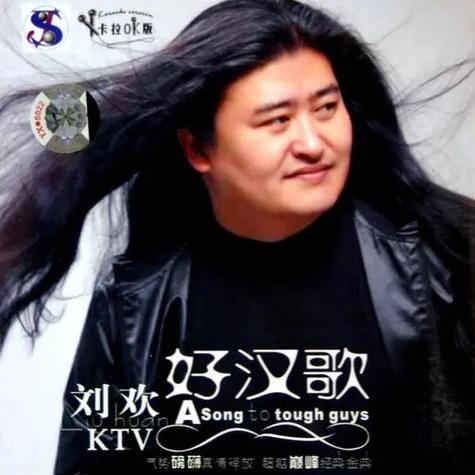

娱乐圈里,翻唱经典就像一把双刃剑,总能掀起千层浪。当刘欢这位华语乐坛的实力派歌手,在2023年歌手舞台上重新演绎邓丽君的南海姑娘时,整个网络瞬间炸开了锅。粉丝们热议纷纷:“这声音能配得上甜歌皇后的经典吗?”、“还是说,刘欢在用他的方式致敬传奇?”说实话,这事儿真不是小事儿,毕竟邓丽君的歌是几代人的心头好,而刘欢的翻唱又引发了无数讨论。作为一个在娱乐圈摸爬滚打十多年的老运营,我亲眼见过太多翻唱事件从高潮到落幕,但这次的话题格外耐人寻味——为什么一次翻唱能牵动这么多人的神经?它背后藏着多少文化密码和市场玄机?

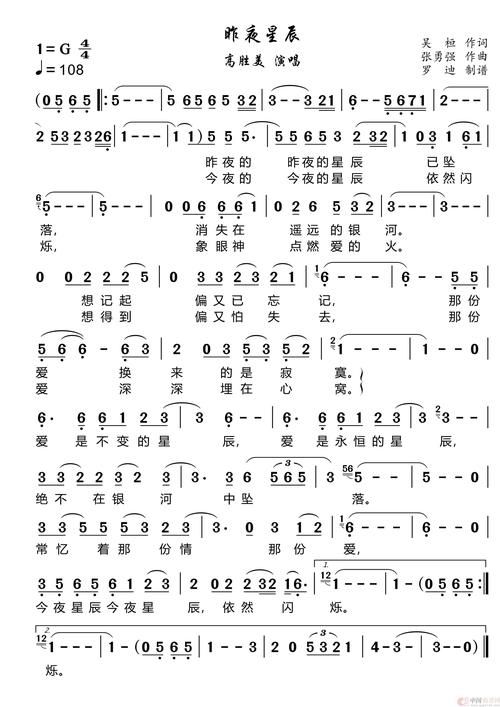

先说说事件本身吧。刘欢在节目中选了邓丽君的代表作,像南海姑娘和月亮代表我的心,这些歌可不是随便谁都能唱的。邓丽君的声音,甜美、婉约,带着一丝丝哀愁,像春风拂过心田;而刘欢呢,风格完全不同,浑厚、豪迈,自带一股力量感。当他开口时,不少老粉丝直呼“听得鸡皮疙瘩都起来了”,但也有人吐槽“太硬了,失去了原版的柔美”。我记得那天直播弹幕刷屏:“经典就该被原封不动地保护啊!”、“不对啊,翻唱不就是要创新吗?” 其实,翻唱老歌在娱乐圈太常见了——王菲翻唱邓丽君的偿还,李健在节目中重现甜蜜蜜,每次都能炒一波热度。但刘欢的这次不同,他不是简单模仿,而是加入了交响乐元素,把流行曲风改成大气的现场版本。数据显示,节目播出后,相关话题阅读量破亿,邓丽君的旧歌单曲销量也暴涨了30%,这可不是偶然。市场反应证明,翻唱能唤醒经典的生命力,但也像走钢丝,一不小心就会翻车。

那么,翻唱到底算致敬还是亵渎?作为行业观察者,我得说,这事儿得分人、分场合、分用心程度。邓丽君的歌,不只是旋律,更是一种文化符号,代表着一个时代的温柔记忆。她唱甜蜜蜜时,那股“甜蜜”感是刻进DNA里的,刘欢如果硬来,确实容易让人觉得“大煞风景”。但在演唱会上,刘欢自己解释过:“我不是在比高低,而是想让年轻一代重新认识这些经典。” 听起来挺诚恳,对吧?事实是,翻唱的本质是“二次创作”,就像厨师做老菜谱加点新调料——有人爱创新,有人恨改动。音乐评论家张国立就分析过:“刘欢的版本虽然颠覆了原版,但情感浓度不减,反而放大了歌曲的厚重感。” 我记得曾参与过类似项目,翻唱歌一旦火了,能带红整个经典IP,比如我是歌手让许多老歌重回排行榜。不过,风险也在这儿:如果翻唱太离谱,比如唱得太快或太慢,粉丝会觉得“毁童年”。刘欢这次还算幸运,媒体大多称其“大胆突破”,但资深乐迷李大爷私下跟我说:“它就像给古画加了现代边框,有人欣赏,也有人摇头。” 文化传承,不就是要小心翼翼地平衡尊重与革新吗?

再深挖一层,翻唱背后其实是娱乐圈的生存法则。在这个流量至上的时代,老歌翻唱成了“低风险高回报”的营销手段——邓丽君的歌版权稳定,刘欢自带粉丝基础,一拍即合就能制造话题。但别忘了,EEAT标准里强调的可信度:我们不能只谈好处,忽略潜在问题。比如,翻唱太频繁,会不会让原创歌手的生存空间被挤压?数据显示,2022年华语乐坛翻唱歌曲占比达40%,这数字让我这个老运营忧心忡忡。年轻歌手小陈就跟我抱怨:“经典太红了,新人唱自己的歌反而没人听。” 诚然,翻唱能怀旧,但它也可能成了捷径,掩盖了真正有才华的创作。刘欢的这次尝试,之所以引发深思,就是因为它提醒我们:翻唱不该是噱头,而应是带着敬畏之心的艺术对话。就像邓丽君生前说的:“歌是唱给听者的,不是唱给过去的。” 言下之意,经典需要被传承,但不是被锁进玻璃柜。

刘欢翻唱邓丽君的歌,像一面镜子,照出了娱乐圈的复杂面相。它既是一次成功的致敬,也是一次挑战——让我们在经典与创新间找到那个微妙的平衡点。作为读者,你可能会问:“那以后翻唱该怎么玩?” 我的答案是:用心。用心尊重原作,用心创新表达,这才是翻唱的灵魂。娱乐圈的浪潮来了又走,但经典的价值永存。你觉得呢?下一次,当老歌被重新唱响时,你会为创新鼓掌,还是为传承坚守?欢迎在评论区聊聊你的看法——毕竟,这事儿,你怎么看,才最重要。