老北京人心里都有一首“城市诗”,可能是胡同里飘来的鸽哨,是护城河边的垂柳,更是旋律一起就热泪盈眶的北京颂歌。可若问起这首歌的“顶配版本”,十个人里有八个会脱口而出:“刘欢唱的才对味儿。”这究竟是因为歌本身足够厚重,还是刘欢的嗓音里藏着一段与这座城市说不清的缘分?

这首“老歌”,早不是简单的旋律

翻开北京颂歌的创作档案,你会发现它从诞生起就带着“时代注脚”。1979年,为庆祝新中国成立30周年,作曲家田光、词作者洪源与傅晶联手,想把北京城的“精气神”写成歌——不是单纯的风景描写,而是要写出这座城市的魂:红墙黄瓦里的历史感,长安街上的时代脉搏,还有老百姓骨子里的那份自豪。

那时候的北京颂歌,像是一幅工笔画:词里“灿烂的霞光”映着天安门广场,“沸腾的海洋”写着人民的心声;曲子里则糅进了进行曲的庄重与民歌的深情,唱的是“我们赞美北京,北京心脏跳动”的赤诚。可时间久了,有人开始觉得:“这歌太‘正’,离年轻人的生活远了。”直到刘欢开口,大家才猛然发现:原来老歌也能“长出新的翅膀”。

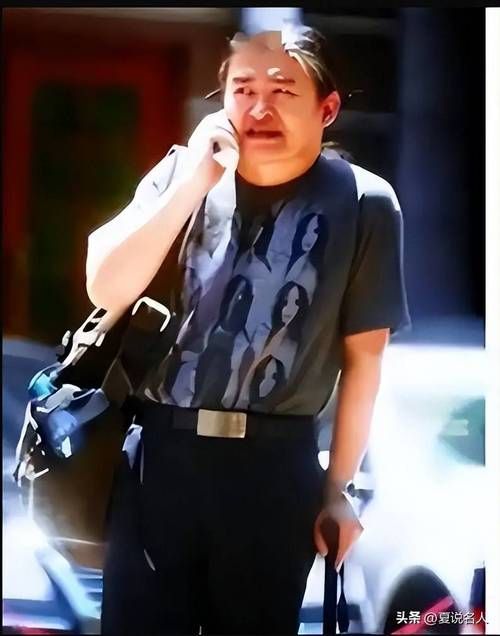

刘欢的嗓音里,藏着北京的“烟火气”

很少有人能把“宏大叙事”唱得这么“接地气”,但刘欢偏偏做到了。听他唱北京颂歌,第一句“灿烂的朝霞,升起在金色的北京”就让人一激灵——不是喊出来的“高亢”,而是像老北京人聊家常时的笃定,嗓音浑厚得像护城河的水,低音沉下去能托住千年的历史,高音扬起来能撑起新时代的天。

有人说刘欢的嗓子是“天生的”,但懂行的人知道,这“天生”里藏着几十年的功夫。他从小在胡同里长大,听着京剧、相声长大,骨子里有老北京人的“韧劲儿”;后来又深耕美声与民族唱法,既能驾驭好汉歌的豪迈,也能唱弯弯的月亮的深情。这种“跨界”的积累,让他在处理北京颂歌时有了“妙招”:副歌部分“北京啊北京,我们你的忠诚儿女”没有一味地拔高,反而像是站在天安门城楼上,对着这座城市“掏心窝子”——语气里有怀念,有骄傲,更有一种“我陪着这座城市长大”的默契。

更绝的是他的“细节处理”。第二段“从山庄到长城,从北海到颐和园”,唱“长城”时他微微收了收气息,像站在烽火台上望向远方;唱“颐和园”时又柔和了嗓音,像昆明湖的水波在轻轻荡漾。这种“画面感”,让歌词里的每一个地名都活了起来,不再是地理名词,而是带着温度与记忆的家。

为什么刘欢的版本,成了“时代共鸣”?

有人说:“刘欢唱的不是歌,是北京的心跳。”这话不假。他的北京颂歌,之所以能打动不同年龄的人,是因为他没把歌当成“任务”,而是当成一次“与城市的对话”。

在演唱会上,他常会加一句铺垫:“这首歌,我从小听到大,唱的是我们这一代北京人对城市的感情。”那瞬间,台下白发苍苍的老人会跟着哼唱,年轻人也会跟着点头——原来不同时代的人,对这座城市的爱,是相通的。2022年北京冬奥会期间,他在开幕式上唱这首歌时,镜头扫过运动员眼中的光,扫过观众席挥动的国旗,那不是简单的表演,而是一个民族对“家”与“国”的共同告白。

音乐评论家曾说:“经典老歌的‘二次创作’,最怕失去‘魂’。但刘欢的版本,既保留了原作的庄重,又注入了时代的温度——他把‘赞歌’唱成了‘心歌’,这就成了新的经典。”

从“颂歌”到“心歌”:刘欢给了老歌第二次生命

这些年,我们听过太多北京颂歌的翻唱,有的加入了摇滚元素,有的改编成了流行曲,但只有刘欢的版本,能让人在旋律里想起胡同里的清晨,想起长安街的华灯,想起“故乡”这两个字最温暖的模样。

或许这就是刘欢作为音乐家的“魔力”:他从不刻意“创新”,却总能用最真诚的演绎,让老歌找到新的听众。他说:“音乐是时间的艺术,好歌经得起时间的考验,而演唱者的责任,就是让它在每个时代都能被听见、被记住。”

如今再听刘欢的北京颂歌,我们听到的不仅是一首歌,更是一座城市的成长,一代人的情怀,和一个音乐家用嗓音书写的“北京故事”。这,或许就是“经典”的意义——它永远年轻,永远能唤起我们心底最深的感动。